|

紙という字の糸偏は繊維だが、つくりの氏は平らにならすことを表わすという。数千年の紙の歴史は薄く広く平らなものを作る努力と工夫の歴史であった。

わが国の和紙は毎年生え変わる楮(こうぞ)や三椏(みつまた)といった植物の樹皮を原料とするので、上手に使えば材料がなくなることがない。

最近はパルプ作りのための森林伐採を防ぐために、ケナフ紙や、サトウキビなどの絞り粕で作るバガス紙といった非木材紙が注目されているが、和紙は竹紙とともに古くから作られてきた代表的な非木材紙なのである。和紙作りは自然のリズムと共生するエコロジカルな産業だからこそ、日本各地で千年以上も続いてきた。

高知県の西部、仁淀川流域は古来わが国でも有数の和紙の産地として知られてきたが、ここに、永い紙漉きの伝統に挑むかのように立体的な抄紙技術の開発に取り組んできた工房がある。

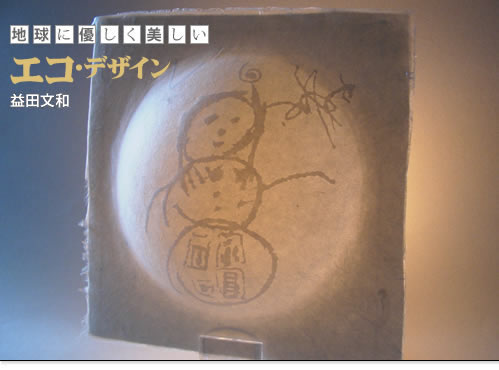

楮の長く強靭な繊維を特殊な型で立体的に漉き上げる立体抄法はここだけの技法であり、骨材などの補強を一切使わないで軽く薄く成形された和紙製品は「CARTA」と呼ばれ、大小様々な照明器具として製品化されている。

今回紹介する「おやすみカルタ」はそのうち最も小型の常夜灯で、器具を壁などのコンセントに直接差し込んで使う。和紙を透過する電球の光は優しく温かく、睡眠を妨げず、夜中に目覚めた眼にもまぶしくない。

独自の技術で施される細かい透かしの模様は四季の花や自然の風景、昔話や童謡を題材とするシーンなど様々な種類がそろっていて、昔懐かしい幻灯や回り灯篭の世界を髣髴とさせる。

望めば、自分で描いた絵が浮かび上がるオリジナルの「おやすみカルタ」を作ることも可能である。特にこどもが描いた絵をコンピュータで処理して漉き込んでくれる「Kid's

CARTA」は折々のプレゼントとして人気がある。

薄い一枚の紙片の中にほのかな明かりが映し出す昔話や、こどもの頃の思い出が、そのまま安らかな夢の世界へとつながってゆく。なんとも穏やかな催眠装置である。・・・では、おやすみなさい。

問い合わせ先;

(有)イメージラボテクスト

http://www.carta.co.jp/

|