「ことばの道案内」のホームページ。シンプルなHTMLで書かれているのは、音声読み上げソフトで使用するためだ。

「ことばの道案内」は、地図を見ることが不自由な視覚障がい者(以下、ブラインド。NPO法人ことばの道案内では、視覚障がい者の方を「ブラインド」と呼んでおり、本記事でもそれに従います)に、主に東京都を中心とした各種施設への道案内情報を提供するサービスだ。最寄り駅から施設までの道順、方向、距離などが、順を追ってテキスト表示され、ブラインドはそれをパソコンや読み上げ機能対応の携帯電話を使って音声に変換して利用するもの。いわば「音声で聞く地図」だ。ブラインドにとって、一人で外出するために欠くことのできないサービスとなっている。

このサービスの発案者で、地図を作成しているNPO法人ことばの道案内(略称、ことナビ)の理事長である古矢利夫さんにお話をうかがった。

「情報の約85%が視覚によるものであることから、ブラインドは『情報障がい者』と言われるほど、情報を入手するのに大変、苦労していて、ブラインドは(1)外出の困難(2)情報取得・発信の困難(3)就業の困難の三つの困難を抱えていると言われています」

この三つの困難のうち、外出の困難を助けるのが「ことばの道案内」のサービスだ。

ブラインドの人の外出といえば、我々は盲導犬や点字の案内板、点字ブロックを思い浮かべるが、ブラインドにとってはこうしたものだけでは不十分だと、古矢さんは指摘する。

NPO法人ことばの道案内 理事長 古矢利夫さん。

「日本には盲導犬が900頭ほどしかいません。しかも1頭を育てるのに、数千万円の費用がかかります。それに盲導犬が道を知っているわけではなく、盲導犬を操る人が道を知っていなければ目的地に行くことはできません。点字についても、読める人は全ブラインドのうちの約10%しかいません。点字ブロックの整備もまだまだ十分とはいえず、多くの場合、不十分なのです」

では、ブラインドの人が外出するのに、これまでどうしていたのかというと、ほとんどの場合、家族やボランティアなどの健常者に頼んで引率してもらっていたのだ。つまり「介護者がいなければ外出できない」というのが実情だったわけだ(介護者がいれば、盲導犬も点字も点字ブロックも必要ない)。

そうした中でブラインドが情報を入手する手段として、テレビ・ラジオに次いで「ICTが非常に大きな役割を果たしている」と古矢さんは語る。それは1990年代後半にパソコンの「音声読み上げソフト」が登場したことによる。ソフトがテキストを音声に変え、それに従って、ブラインドがキーボードを操作する。これによってブラインドの人たちの情報環境に大きな転換をもたらしたのだが、「ことばの道案内」もこの機能を活用して運用されている。

「ことばの道案内」の具体的な使い方を見てみよう。

まず、利用者はパソコンや音声読み上げに対応する携帯電話で「ウォーキングナビ」にアクセス。「ウォーキングナビ」には、「ことばの道案内」が作成した約900件の道案内情報が掲載されている。その多くは区役所、福祉事務所、郵便局などの公共施設だが、商業施設や博物館、ラーメン屋などもある「便利ガイド」だ。また、東京都だけでなく、神奈川県、埼玉県など他県の情報も整備されつつある。

トップページから、地域や分類に従って、該当するものを選択し、目的の施設のページにアクセス、テキストデータをダウンロードする。続いて、専用の音声読み上げソフトを起動すると、一文ずつ読み上げて、道案内をしてくれる。

道案内では最初に、目的の施設までの時間や距離、方向、点字ブロックの有無が記載されており、これによって、ユーザーは大まかな方向や距離感をつかむことができる。

続いて、細かいブロックごとに距離、方向、印となるポイント、参考、注意が記載されている。

このような情報はすべてテキストデータで記載されており、それが音声読み上げソフトによって音声として利用者に伝えられる。

「ことばの道案内」の検索サイト「ウォーキングナビ」には約900件のデータがアップされている。東京版は約400件を掲載。

道案内データは、最初に駅からの大まかな方向と距離感を記載し、その後、ブロックごとに詳細を記載。イメージマップを作りやすいように考えられている。

音声読み上げ機能のついた携帯電話は、パソコンと同じように道案内データを使用し、道案内を聞くことができる。

最終的に音声で読み上げられるわけだから、最初から音声データではだめなのだろうか。この点について古矢さんは、ブラインドの道案内について音声データのみでは不十分な点を指摘する。

例えばリストが5つあるような場合、4番目を選んでも、音声データでは簡単に4番目に飛ぶことができない。あるいは、ある一文をもう一度読んでほしいときに、音声データではその文頭に戻ることが難しいのだ。それがテキストデータと読み上げソフトの組み合わせであれば、メニュー自体を読み上げてくれ、4番目に飛んだり、文頭に飛んだりという操作ができる。

「音声データのみでは、ブラインドがメニューなどを自由に操作することができませんが、テキストデータと読み上げソフトがあれば、簡単に操作ができるんです。

我々ブラインドは、音声を聞いて、頭の中に地図のイメージを作ります。これを"メンタルマップ"といい、歩くときには、このメンタルマップにしたがって歩くのですが、メンタルマップができるまでは何度でも聞き直すことが必要です。そういう操作には、テキストデータの方が便利なのです」

最近は、その場で利用できる携帯電話での利用者が非常に増えているが、使い方はパソコンと同じ。道案内のテキストデータを携帯電話にダウンロードし、現地で読み上げソフトでコントロールしながら何度も読み上げながら使用するのだという。

古矢さんが「音声による道案内」を思いついたのは、ブラインドへパソコンを普及させる活動をしていたことから。

古矢さんは会計事務所を営んでいたが、20年ほど前に病気により失明。その後、ボランティアでその病気の患者の協会設立に関わったり、ブラインドにパソコンを指導する活動などを行ってきた。このパソコン教室の運営が「ことばの道案内」のきっかけを古矢さんに与えた。

ブラインドがパソコンを使用することは、1990年代後半に音声読み上げソフトが開発され、格段に楽になった。部屋にこもりがちなブラインドもパソコンを使うことで、インターネットに接続でき、情報に触れる機会が格段に増えた。「情報障がい者」と言われる人たちにどんどんパソコンを使ってもらいたいという思いで、古矢さんはパソコン教室のボランティア活動を行っていた。

多くの場合は、ブラインドのところに訪問して指導していたが、有志が部屋を提供してくれることになり、その部屋に生徒さんを集めて指導することになった。

ところが問題は、その教室にブラインドに来てもらうこと自体だった。古矢さんは電話で生徒さんに教室の場所を説明していた。

「駅の改札を出たら、9mくらい歩くと歩道に出るから、そこから右へ…」その時古矢さんは「これだ!」と思った。

電話で道を説明するときのように、道順を音声で説明できれば、ブラインドにとって有効な「音で聞く地図」ができるはずだ。こうして、「ことばの道案内」の活動が始まった。

現地調査は、現地に行ってロードカウンターで距離を測りながらテキストを作成。その後、ブラインドも参加して、何度も確認作業を行う。

道案内データを記載する際の表現のルールをまとめた「表現規定」。「ことばの道案」のノウハウの集大成だ。

道案内のテキストデータは「ことばの道案内」のボランティアスタッフによって、下記のような手順で作成されている。

1)月例のミーティングを行い「道案内」を作る場所や手順を打ち合わせる。

2)道案内を作成する最寄りの駅やバス停から、目的地までの道のりを調査。現地に行ってロードカウンターで距離を測りながら、テキスト原稿を書いていく。1カ所の調査に複数人で出かけ、最低3回は往復。ブラインドも調査に参加し、実際の使い心地を確認する。

この際、誰でも容易にイメージマップが作りやすいように、最初に概要を伝えたりブロック単位で道案内をしたりする。また用語を統一するなどのルールを定めた「表現規定」に従って案内を行う。

3)そのデータで問題ないか、数度にわたって現地調査を行ったあと、「ウォーキングナビ」にアップロードされる。

このように何度も確認作業を行うのは、表現が間違っていたり、誤解されやすい表現であれば、ブラインドが一人で迷子になり、立ち往生してしまうからだ。その恐怖を実際に知る古矢さんたちの実体験があればこその細心の注意だ。

「ブラインドが一人で歩いているときに話しかけると、それを無視して行ってしまうことがありますが、あれはそこで話しかけられると自分がどこにいるかわからなくなってしまうからです」

つまり、たとえば「この道をあと50歩歩いたところが交差点」と、歩数を数えながら歩いている途中で話しかけられると、何歩歩いたかがわからなくなり、迷子になってしまうのだ。

「そういう事情が健常者にはわからないので、せっかく声をかけたのにと怒ってしまう人も多いのですが、ブラインドも道に迷っては大変と、必至に数を数えながら歩いているのです」と古矢さんは言う。

それでも、実際にはそれぞれの人の距離感などによって、多少のずれが生じてくる。このずれを解消する取り組みも試行錯誤が続けられている。次章では、その取り組みについて紹介しよう。

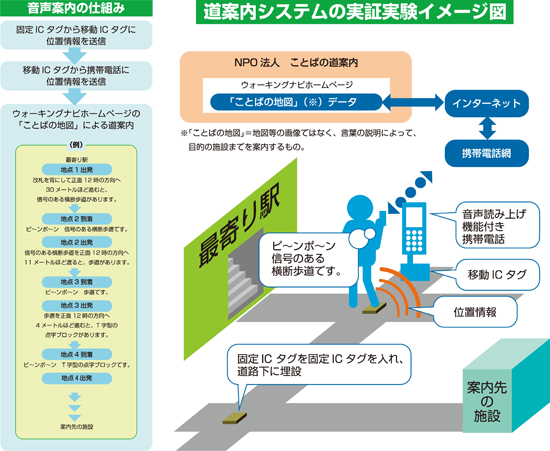

「ことばの道案内」では、音声の道案内と利用者の位置がずれてしまう問題を解消し、道案内をより的確で安全に行うための実験にも取り組んでいる。過去には行政や研究機関との共同研究で、GPSや地上波デジタル信号を用いた誘導実験も行った。これらにも一定の効果があることがわかったが、機器の小型化や実用化にはまだまだ時間がかかりそうだという。

道案内データに従って歩いていき、交差点などのポイントにさしかかると、地下に埋められたICタグに反応して、「ピンポーン」という音が鳴り、正しいルートを通っていることを教えてくれる。

現在取り組んでいるのは、東京都建設局と共同で行っている「ICタグによる誘導システム」の実証実験。これは、歩道の点字ブロックの下に埋め込んだ固定ICタグの位置情報を移動ICタグで読み込み、読み上げ機能付き携帯電話で音声に変換、道案内に活用するもの。

利用者は「ことばの道案内」のガイドに従って歩き、目的の交差点などにさしかかると携帯電話が「ピンポーン」という音で、利用者がポイントの場所を通過したことを知らせる。このため、これまで距離を把握するのに、利用者は歩数を数えていたが、おおよその歩数でも目的のポイントまで移動したことがわかり、極端に言えば、歩数を数えなくとも点字ブロックに沿って歩いていけば、目的のポイントに行き着くことができるということだ

この方法はGPSでの測位よりも誤差が少なく、実用性がありそうだ。

このICタグには、位置情報のほかに、観光案内なども入力することができ「東京ユビキタス計画」として、将来的には健常者の観光案内などにも利用されることを想定しているそうだ。

こうしたICタグが街中のポイントや駅構内などに効果的に設置され、対応する機器が開発されれば、「ブラインドがもっと気軽に出歩ける環境が整備されていく」と、古矢さんは語る。実証実験の成果と、実用化に期待したい。

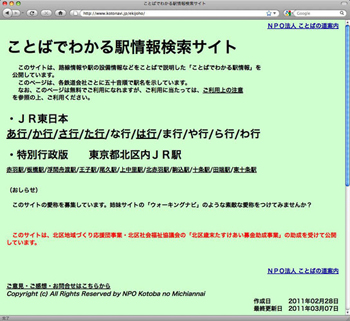

ブラインドの利用頻度の高い「駅」の構内やホームの情報を教えてくれる「ことばでわかる駅情報検索サイト」。第一弾として、北区のJR各駅の情報が公開された。今後、23区を中心に広げていく計画だ。

現在、道案内のデータサイト「ウォーキングナビ」へのアクセスは月に3万件を超えた。東京都には約3万人のブラインドがいるので、おおよそ月に1人1回はアクセスしていることになる。

「ブラインドは、介助者がいなければ外出できなかったので、家にこもりがちでしたが、こうしてサイトにアクセスがあるということは、それだけ多くのブラインドが外出しているということです」

古矢さんは、ブラインド自身が外出することが社会参加の第一歩だと語る。

「ブラインドの自立のためには、もっと外出して社会に参加していく必要があります。外出しなければ、健常者にその存在を知られない。まず、存在を知ってもらうこと、情報発信をしていくことが大切なのです」

現在は先天的なブラインドは少なく、ブラインドの内、7割が糖尿病などの病気による後天的なブラインドなので、自分や家族も含め、誰もがある日突然に、障がい者になる可能性もある。ブラインドの存在を知り、受け入れることは、健常者にとってその障がいの理解にもつながり、結果として思いやりのある豊かな社会が築かれていく。

「ことばの道案内」では、これまで行ってきた施設の道案内の作成に加えて、東京の駅の構内のガイドの作成に取り組んでいる。「駅はブラインドの利用頻度が非常に高い場所」だからだという。3月1日には第一弾として、北区のJR駅の案内を公開(http://www.kotonavi.jp/ekijoho/)。今後、23区内の駅を中心に掲載数を増やしていく予定だ。

また、地方で道案内を作成したいという団体にも積極的に協力しており、全国の10箇所ほどで道案内データの作成が始められている。ICTを活用したブラインドのサポートが、NPOだけの活動ではなく、社会的な運動になっていくことに期待したい。

取材協力:NPO法人 ことばの道案内(http://www.kotonavi.jp/)