|

|

|

|

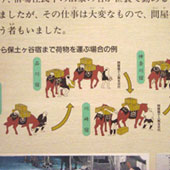

1階の展示は物流の歴史を縄文時代からたどる。平安京の時代の展示では各地から税金として納められていた品々を掲載した地図がある。こんなにいろいろなモノがこの時代から既に流通していたのだなと感心しきり。江戸時代には全国的な交通制度の基盤ができ、各地に宿場が設置された。賑わう宿場のイメージが強いが、五街道の宿場は人や馬、宿といった物流のための「インフラ」を用意しておくことが義務付けられていて、これが宿場にとっての大きな負担になっていたそうだ。

|

|

地下1階では現代から未来へかけての物流に関する展示が見られる。トラックターミナル、鉄道貨物ターミナル、港と海上コンテナターミナル、航空貨物センターなど、現代の物流の仕組みが分かる全体模型や、ゲームなどモニターを使っての展示も豊富。 地下1階では現代から未来へかけての物流に関する展示が見られる。トラックターミナル、鉄道貨物ターミナル、港と海上コンテナターミナル、航空貨物センターなど、現代の物流の仕組みが分かる全体模型や、ゲームなどモニターを使っての展示も豊富。

最近はインターネットによって荷物の配送状況を追うことができるが、物流におけるITの利用としては他にもメーカー、配送業者、小売店のコンピュータを結んでやりとりを迅速に行うといったシステムがあり、これは物流EDI(Electronic Data Interchange)と言うそうだ。

展示はパネルのみだが、未来の物流コーナーでは、高速道路の中央分離帯ベルトコンベヤーを作ってしまおうとか、地下にチューブを張り巡らせてモノを流そうといった構想があるらしい。小さな博物館だが、品川駅近辺でちょっと時間が空いた時に訪れるにはちょうど良い規模だ。

|

|

|

|

|

|

|

物流が社会の重要なインフラとなっていくことが実感できる展示が充実した博物館だ(上)

陸海空のターミナルが一度に分かる模型の展示(下)

|

|

|

|

|

|

|

カフェやミュージアムショップも、美術館の人気を支えている。休日ともなると、美術や建築を学んでいるとおぼしき人達がたくさん。カフェではちょっとした食事もできる。

外に展示されているインスタレーションは新聞をモチーフにしたもの。

現代美術はわかりにくいと言う人が多いが、こちらの美術館はもともとが住宅だったこともあり、何となく身の丈と言おうか、不思議と拒否反応は起きない。

|

|

|

|

|

|

| この左手には庭が広がっている。ちょっと気取って優雅な一時を過ごしたい向きにぴったり

|

|

|

|

|

|

|

翡翠原石館を出て、大崎駅方面へ向かう。大崎ゲートシティ内にある大崎O美術館が目的だ。こちらも、以前現代美術の企画展を行っていたが、現在はギャラリーとして貸し出す方が多いようだ。この時には日本の作家で、中国に渡って制作を続けておられる方の展示だった。

現代美術は、集客などの面からもなかなか続けるのが難しいのかもしれないが、今後一層頑張ってもらえるといいのだが。

|

| 今回は駆け足気味で美術館巡りをしたが、所用時間は1日。次回は1カ所をもっとじっくりゆったり味わいたいもの。品川には他にも個性のある美術館があり、それらを一つ一つ観て回るのもいいかもしれない。 |

|

|

|

|

|

| 取材時に展覧会を行っていた中国在住の日本人の画家、工藤賢司氏

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10月1日に新幹線新駅の開業を控えた品川駅を出発。多少の賑わいを感じるのはそのせいだろうか。

高輪プリンス脇の坂を上りきった左側にあるのが「物流博物館」。ちょっと分かりにくい場所にあり、この日は訪れる人の数もあまり多くないようだったが、展示は充実している。外観は倉庫を模していると思われる四角い、煉瓦壁の建物。地下1階から地上2階までの展示スペースには、江戸時代の伝馬朱印状や通行手形、鉄道錦絵など物流の歴史を物語る数々の資料が展示されているほか、現代物流の要所である空港、港湾鉄道、トラックターミナルの模型もある。電気や水道と同様に現代では物流も人々の生活を支えるライフラインとなっている。その成り立ちが分かるさまざまな展示が面白い。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

柘榴坂を上がりきって左手に入った所にある煉瓦壁の建物が物流博物館

|

|

|

|

|

|

| 物流博物館から徒歩で20分の原美術館へ。江戸時代に将軍家の別邸があったことからこの地域を「御殿山」と呼ぶらしい。付近は今も大企業の社長の自邸があるなど高級住宅地の様相だ。原美術館も帝都高速度交通営団の初代総裁、原邦造の自宅だった。現代美術専門の美術館で、常設の展示のほか、企画展を随時行っている。常設作品は建物の造りを生かしたものも多いようだ。こちらの美術館は作品もさることながら、建物や空間そのものが素晴らしい。こちらで展覧会を行うために訪れた横尾忠則氏は、木目の美しい床に触発され展覧会に出品する新作のモチーフにしたそうだ。実際、タイルや床といった建材に目がいく人も多いはずだ。戦後一時期は外国大使館として使用されていたという昭和初期のモダニズム建築で、設計は、国立博物館、旧日劇を手がけた渡辺 仁。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

昭和モダニズムが堪能できる建物。タイムスリップしたような空間だ

|

|

|

|

|

|

原美術館を出て、ミャンマー大使館を左手に大崎方面に向かった所にあるのが、翡翠原石館。館長は、翡翠に魅せられて30年以上前から収集を続けてきた方だとか。日本では翡翠は新潟県の糸井川に多く産出するそうだが、当地で何トンもの翡翠の原石を採石したものの文化財的な価値のある原石を売るわけにもいかず、展示する場所もなく、このまま死蔵するのは忍びないと個人でこちらを開館したという気概の持ち主。「家族はあきれているのですが」と話して下さった。

翡翠を展示するにふさわしい場所にと、大きな窓からは太陽の光が降り注ぎ、庭にはカタクリや雪割草などの野草が植えられている。見学の後、お茶を振る舞っていただき(来館者全員へのサービスだ)、妙にのんびりと過ごしてしまった。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

個人で運営するこちらの博物館。翡翠を展示するのにふさわしいようにと庭や建築にも気を配った

|

|