世界IT事情第5回 オーストラリア、ブリスベン発 「IT教育の充実度が学校選びの決め手」道具は同じでも、使う人が違えば、その反応も違うもの。「世界IT事情」では、世界各国のお国柄をご紹介しつつ、人々のITとの関わり方を、生活者の視点でご紹介していきます。 今月は、日本とは季節が反対、そろそろ春を迎えようというオーストラリアからお届けします。 オーストラリアのブリスベンの私立中学2年生であるN君の朝は、自宅のパソコンの前に座ることから始まる。その日の時間割を調べるためだ。オーストラリアの中学では、日本とは違ってクラスメートといつも同じ授業を受けるというスタイルではない。自分の所属するクラスはあるのだが、それは単にホームルームのためであって、授業はほとんど選択性。例えば「外国語」ならフランス語、ドイツ語、中国語、日本語から選べるし「技術家庭」なら木工、配管、料理作り、お菓子づくり、裁縫などがある。「体育」ならラグビー、サッカー、バスケットボール、テニスといった具合だ。必須科目である数学や国語(つまり英語)にしても、超特進クラス、特進クラス、普通クラス、特別サポートクラスといったように、習得度によって3〜4段階に分けられている。

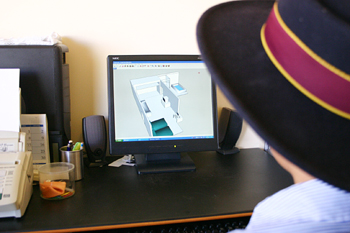

話を更に難しくしているのが、時間割が毎週同じでなく、2週間で一回りすること。つまり同じ火曜日の1時間目でも、「Aの週」は数学で「Bの週」はフランス語となったりする。そこで今週はどっちの週か、そして今日の授業は何があるのか、学校のウェブサイトでチェックするのである。 放課後の宿題にも、パソコンは欠かせない。先週の技術家庭の授業で「CGソフトを使って家の設計をする」という課題が、N君たちに出た。学校で終わらなかった時には、家で続きをしなければならない。と言っても、メディアでデータを持ち帰る必要はない。学校のウェブサイトに行き、自分のページにログインすれば、そのまま作業が続行できるのだ。

昨年まではUSBフラッシュメモリーをいちいち持ち歩かなくてはいけなかったので、便利にはなった。だが、去年は3回使った「課題をやることはやったんですが、USBを持って来るのを忘れてしまいました」という必殺の言い訳がもう効かないのは、ちょっと残念。あっ、そういえば、この課題の締め切りはいつだったっけ? ブリスベンでは今、プライマリースクール(小学校)もハイスクール(中学校・高校)でも、私立の人気が高まっている。その理由の一つが、IT関係の施設や授業、プログラムなどの充実度が公立よりも格段に優れているところが多いからだ。予算に限りがある公立校では教室に旧型のパソコンが1、2台ある程度だが、私立では音楽室や美術室のようにITルームが独立してあり、専門の先生がいて、小学校高学年ともなればパワーポイントで研究発表の資料作成まで学習する事ができる。

|