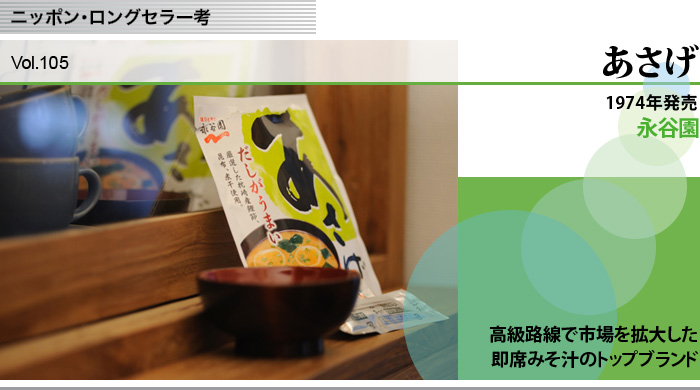

高級路線で市場を拡大した即席みそ汁のトップブランド

発売当時の「あさげ」。ちぎり絵を使ったパッケージデザインは、現行の生みそタイプに受け継がれている。

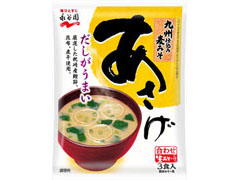

現行の「あさげ」。薄緑色は発売当時からのイメージカラー。6袋入り220円。

忙しい朝は手作りみそ汁の代わりに生みそタイプを一杯。お昼はお弁当と一緒に持参した粉末タイプをマグカップで。残業する夜はカップタイプにお湯を注ぐ……。即席みそ汁は日本人の食生活に欠かせない存在になった。今や出汁からみそ汁を作る家庭は少なくなっているかもしれない。

中でも最も知名度が高く、多くの消費者に支持されているのが、永谷園の「あさげ」シリーズ。数多くの即席みそ汁を販売する永谷園の主力商品だ。普段はみそ汁のブランドを気にしない人でも、薄緑色の背景と独特の筆文字をあしらったパッケージには見覚えがあるはずだ。

即席みそ汁が発売されたのは1960年代の初期。現在主流になっているフリーズドライ製法の商品もあったが、その多くは熱風を使った高温乾燥タイプの商品だった。家庭でのみそ汁作りは手間がかかるので、値段は手頃、お湯を注ぐだけでできる便利な即席みそ汁はかなり重宝されたという。

だが、出汁からとるみそ汁との差は歴然としていた。当時はフリーズドライでもみその風味に欠け、具の食感も今ひとつ。その結果、即席みそ汁には「安かろう、まずかろう」のマイナスイメージが付いてしまった。せっかくできた新市場も、70年代以降は伸び悩む。

永谷園の即席みそ汁は、1967(昭和42)年に発売した「赤だしみそ汁」が最初。現在も販売されている粉末タイプの定番商品だが、市場を一変させるまでには至らなかった。

そこで投入したのが粉末タイプの「あさげ」。「安かろう、まずかろう」だった即席みそ汁のイメージを覆すため、値段は高くなっても、手作りのみそ汁に負けない本格的な味を目指して開発された。

みそには、どの地方にも受け入れられやすいよう、2種類の米みそをブレンドした合わせみそを使用。最新のフリーズドライ技術を取り入れ、乾燥前の豊かな風味をキープした。具材はわかめ、麩、ネギの3種類。どれも従来のとは一線を画す高級なものを選んだ。

発売は1974(昭和49)年の2月。4袋入りで価格は170円だったから、1袋換算で約40円ということになる。今の感覚なら充分に安いが、発売当時の「あさげ」は常識を越えた高額商品だった。当時の即席みそ汁は1袋10円が相場だったのだ。

「商品には自信がある。でもこの値段で売れるだろうか?」さすがに永谷園も不安だったのだろう。全国販売の前に、まずは広島・山口地区でテスト販売を行った。結果は期待以上。即席みそ汁のイメージを覆すその美味しさは、消費者を納得させるだけの力を持っていた。「あさげ」は普段使いではないぜいたくなみそ汁として認知され、短期間のうちに大きく売れ行きを伸ばしてゆく。

発売当時の「ゆうげ」。キャッチフレーズは「幸せがひろがる」。

「ひるげ」のキャッチフレーズは「板前さんの心意気」。赤だしを強調したデザインだ。

落語家の小さんが登場したテレビCM。本人の死後は孫の柳家花緑が引き継いだ。

ショートストーリー CM、「朝のアイデア」篇。

東北から北海道にかけては辛口の米みそ、名古屋は色の濃い豆みそ、四国・九州地方は甘めの白みそといったように、みそは地方毎に好みが分かれる。永谷園は「あさげ」を発売した翌年に白みその「ゆうげ」を、更にその翌年には赤だしの「ひるげ」を発売し、日本人が好むみその種類をほぼカバーした。

「あさげ」の存在は巧みなテレビCMを抜きにしては語れない。永谷園はその訴求効果の大きさを重視し、早くからテレビCMを投入してきた。「あさげ」も発売時から積極的にCMを展開。その顔になったのは、昭和を代表する落語家、柳家小さん(5代目)だった。

「うまいね~、これでインスタントかい?」というセリフを覚えている人も多いだろう。小さんが登場する即席みそ汁のCMは後年まで続き、2008(平成20)年には孫の落語家・柳家花緑と映像上の共演も果たしている(本人はその6年前に死去)。

現在の「あさげ」シリーズも、若手俳優を起用したCMを展開。商品そのものを訴求するオーソドックスなCMだけでなく、ショートストーリー風のイメージ的なCMもある。「あさげ」にそれほど親しみがない若年層の開拓を意図しているのだろう。

「お茶づけ海苔」で話題になった、広告代理店の男性社員が登場する「あさげ時々めし」篇もユニークだ。豪快な食べ方を見ていると、アツアツの御飯とみそ汁のシンプルな美味しさが懐かしく思えてくる。

シリーズの主力商品になった「生みそタイプみそ汁 あさげ」。3食入り、130円。

「カップ入生みそタイプみそ汁 あさげ」はコンビニ販売が中心。100円。

「生みそタイプみそ汁あさげ 徳用10食入り」。量販店の目玉商品になることも多い。300円。

田舎みその味わいが楽しめる「生みそタイプみそ汁あさげ 麦みそ」。3食入り、130円。

食品に対する消費者の嗜好は時代と共に変わる。粉末タイプから始まった「あさげ」も、その時々に応じて商品バリエーションを増やしてきた。

最も大きな派生商品は、1985(昭和60)年に発売した「生みそタイプみそ汁」の3種類。登場の背景が興味深い。永谷園が「あさげ」で粉末タイプの即席みそ汁市場を席巻した頃、みそを自社で作る醸造系のメーカーは、どこも悔しい思いを抱いていた。みそを作っていない永谷園が、みそ汁を一番多く売っているのだから無理もない。そこで醸造系のメーカーは、生みそタイプの商品を世に送り出して反撃に出た。本格志向ならこちらの方が分かりやすい。生みそタイプは急激に売れ行きを伸ばし、「あさげ」から市場を取り戻していった。

製造工程から見ると、フリーズドライの方が生みそタイプより手間がかかっている。粉末の「あさげ」は味も風味も生みそタイプに負けていなかったが、80年代の半ばになると、即席みそ汁の主流は生みそタイプへとシフトする。永谷園は市場拡大を期待できるこの分野への進出を決め、満を持して「あさげ」シリーズの生みそタイプを投入。原料のみそや鰹節の産地にこだわり、先行する他社商品に対応した。今はこの分野でもトップシェアを獲得。「あさげ」シリーズ全体の販売量も、生みそタイプの方が粉末タイプより多くなっている。

「あさげ」のバリエーション化は以降も続く。1986(昭和61)年には「生みそタイプみそ汁」のミニタイプを発売。みそと具材を一緒にパックした使いやすいコンパクト商品で、アウトドア用途でも人気が高い。

88(昭和63)年には「生みそタイプみそ汁」のカップタイプを発売。器が不要なので利便性が高く、コンビニではお弁当と一緒に買われることも多い。93(平成5)年にはアソートタイプの「お弁当用あさげ」を発売。生みそタイプで、具材をわかめ、油あげ、あさりから選べるようになっている。おかずや気分に合わせて選べるので、お弁当には最適だ。

99(平成11)年に発売したのは「生みそタイプみそ汁あさげ 徳用10食入り」。これは近年ますます激しくなっている量販店の価格競争を意識した商品で、1袋あたりの値段は30円相当。「あさげ」のネームバリューがあるので、販売ボリュームはかなり大きいという。それでも、更に安価なPB商品と戦っていくのはなかなか大変らしい。

変わったところでは、2007(平成19)年に発売した「生みそタイプみそ汁あさげ 麦みそ」がある。麦みそは麦麹を使ったみそで、独特の香りとさらりとした甘みが特徴。別名田舎みそとも呼ばれ、九州や中国地方を中心に食されている。30年以上も味のバリエーションを増やしていなかった「あさげ」シリーズにとっては、久々のニューフェース。やはり九州での人気が高いという。

粉末タイプの「あさげ」、「ひるげ」、「ゆうげ」。みそと具が一袋に入って、その簡便さが再評価されている。

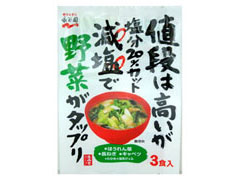

野菜のボリューム感が楽しめる「おみそ汁の大革命 野菜いきいき その1 」と「(同)その2」。3食入り、250円。

パッケージの商品名でも話題になった「減塩みそ汁 野菜たっぷり 」。3食入り、220円。

塩分カットなど微細な味の修正はあったものの、「あさげ」は大きな変更を受けずに市場を守ってきた。だが生みそタイプは競争が激しく、定番商品といえどもうかうかしてはいられない。消費者の支持を得るには、他社製品にはない明確な差別ポイントが求められる。

2007(平成19)年、永谷園は「あさげ」シリーズの生みそタイプを初めて大幅刷新した。狙いは、従来から定評のある出汁の旨味を向上させ、手作り感のある美味しさを実現すること。みそに直接鰹節の削り節を練り込む独自の“直節製法”を取り入れ、枕崎産鰹節(本枯節)の豊かな風味を持たせることに成功した。

その2年後には具にも鰹節粉を入れる“鰹節両仕込み”製法を開発。消費者の高評価を再び獲得し、価格ばかりが注目されがちな即席みそ汁市場で、味こそが商品の決め手であることを証明してみせた。

この時は粉末タイプにも手が加えられている。生みそタイプと同型だったパッケージをやめ、「お茶づけ海苔」タイプのスリムなパッケージに変えたのだ。理由は、消費者の買い間違いを防ぐことと、店頭で効率的な陳列を行うため。スリムパッケージなら従来と同じスペースで、倍の量を並べることができる。

昨年の東日本大震災以降、利便性が高くゴミも少ない粉末タイプの即席みそ汁が再評価されつつある。緊急時の備品に「あさげ」を加えておけば、もしもの時に役に立つかもしれない。

現在、即席みそ汁の市場規模は400億円ほど。多数のメーカーがさまざまなブランドを展開している中、「あさげ」シリーズは累計食数が100億食近くに上るトップブランドのポジションを守り続けている。永谷園にとっても、金額ベースで全みそ汁製品の約半分を占める基幹ブランドのひとつだ。

「あさげ」だけを見ると、販売量が大きく伸びているわけではない。だが、永谷園には他にも多くの種類の即席みそ汁がある。また、野菜をふんだんに取り入れた「おみそ汁の大革命 」など、斬新な発想から生まれたユニークな商品も多い。それらが販売量アップに寄与し、即席みそ汁全体としての売上げは毎年伸びているという。即席みそ汁がヘビーユーザー中心の市場であることや若年層の和食離れなどを考え合わせると、この実績はたゆまぬ企業努力の結果と言えるだろう。

発売時は高すぎると心配された「あさげ」だが、停滞する市場を活性化し、結果的には現在主流の生みそタイプが登場する道筋を切り開くことになった。「あさげ」の成功は、メーカーにとって“挑戦”が何よりも重要なファクターであることを示唆している。

近年の永谷園は、機能性を重視した商品の開発にも力を入れている。その成功例のひとつが、2009(平成21)年に発売した「1杯でしじみ70個分のちから」。オルニチンは肝臓の働きを助けるアミノ酸の一種。これを多く含んでいるしじみは、二日酔いに効果があることが知られている。永谷園は自社で発見した乳酸菌からオルニチンみそを開発。酒好きの男性をターゲットに販売したカップみそ汁が好評だったので、家族向けにラインアップを拡充して販売した。結果は想像を越える大ヒット。一時は販売休止に追い込まれるほどの勢いだった。この商品がオルニチンブームの火付け役となり、現在は他社からもサプリや飲料などさまざまな関連商品が生まれている。

ブームの牽引役となった「1杯でしじみ70個分のちから みそ汁」。3食入り、122円。