|

|

北山 |

服を選ぶこと自体は非常に些細な行動ですが、実は社会の中で自分をどうやって位置づけていくかという問題と重なっています。服を選び、それを着るという行為は、社会の中でどこに自分を置くのかという意志を示すものでもあるわけです。 服を選ぶこと自体は非常に些細な行動ですが、実は社会の中で自分をどうやって位置づけていくかという問題と重なっています。服を選び、それを着るという行為は、社会の中でどこに自分を置くのかという意志を示すものでもあるわけです。

これを「身体表象」という言い方をしますが、私達は自分の存在、身体というものを社会の中でどうやって表現するかという行動を、服によって実現しているとも言えます。

|

| |

−− |

そうして考えると、単純な服選びや流行、ブランドブームなどが、「風俗」というだけではない、個人の根本に影響を及ぼしているのですね。

|

|

北山 |

そうです。そして、衣服が他者と自分を結びつける道具であるならば、つまりそれはアイデンティティの問題に繋がります。

今、しばしば「アイデンティティの危機」という言葉を耳にします。「自分が何者であるか分からない」という人がたくさんいます。本当は「自分が何者か」なんて誰にも分からないものなのですが、今の社会は「自分を分からなければいけない、本当の自分を確立しないといけない」という強迫観念を持っています。

|

|

−− |

そうした問題と今の社会の衣服へのアプローチには、何か繋がりがあるようですね。

|

|

北山 |

自分のアイデンティティをどう確立し表現するか、という問題が、今ほど熾烈な形で、日々自分の行動を左右してしまう状況はかつて無かったと思います。そうした時代では、自分を表現するという役割を担った衣服は、非常に重要な意味を持つようになりました。暑さ、寒さをしのぐという物理的な問題は二の次になり、自我の問題と衣服、つまりは身体表象の問題が直結するようになりました。衣服の社会的機能の新たな展開です。 |

|

−− |

今、プチ整形などが流行っています。衣服が皮膚の延長と考えると、それも一種の身体表象ということでしょうか。

|

|

北山 |

昔だったら仮面をつけるとか、化粧を厚く塗るとか、顔の造形を変えるのはたいへんだったし、美容整形にしても最近まで大がかりな手術と決意を必要としていたわけですが、今は「プチ整形」などと言って簡単にできるようになった。衣服やアクセサリーと同じ感覚です。整形もまた、自分のアイデンティティをどうやって外側に向けて表現していくかということに結びついているんです。整形をした人が「自分だけが満足すればいい」と言いますが、あれは真実ではないでしょう。自分がそうなったことを、社会の中で認めてもらわなければ済まない。頭の中には、社会の視線が入っていて、自分がどう見られているのか常に比較しているはずです。

衣服も身体加工も、根底には、同じようにアイデンティティの問題が横たわっています。

現代は、精神的なレベルでの自己確立ではなく、それこそ身体加工も含め、商品を購入する、ものを消費することによって自己確立をやらざるを得ないという面もあります。衣服はその最たるものです。

では、何が作られ、何が売られているかと言えば、結局イメージなんです。今売られている「モノ」からイメージを除いたら、何の意味もなさないものになってしまう。イメージがあるから商品として成り立っていると言ってもいいでしょう。なぜなら、イメージ商品、例えばブランド商品は、自分のアイデンティティを社会に向けて表現していく行為を効率的に実現してくれるような品物だからです。だから高くても買われることになるわけです。 では、何が作られ、何が売られているかと言えば、結局イメージなんです。今売られている「モノ」からイメージを除いたら、何の意味もなさないものになってしまう。イメージがあるから商品として成り立っていると言ってもいいでしょう。なぜなら、イメージ商品、例えばブランド商品は、自分のアイデンティティを社会に向けて表現していく行為を効率的に実現してくれるような品物だからです。だから高くても買われることになるわけです。

|

|

−− |

今、「自分探し」という言葉がありますが、ブランドブームや、プチ整形の底辺に「自我の確立」への強迫観念があるというのは興味深いですね。

|

|

北山 |

身体表象や衣服が自己確認の方法になったのは、最近の150年か200年程。しかし、その間に「自己確立、自己確認」は、それ自体が人生の大問題になってしまいました。一方で私達は、自分の表現する自己に完全に満足できなくなってしまっています。それが衣服への執着、さらに整形へとシフトして自分の存在を表現しているのですね。衣服が担っていた機能は、さらに拡大しているのです。 |

|

−− |

衣服は、私達が普段考えている意味を遙かに超え、その人の存在を表現する道具として、私達に影響を与えているのですね。 |

| |

| インタビュア 飯塚りえ |

|

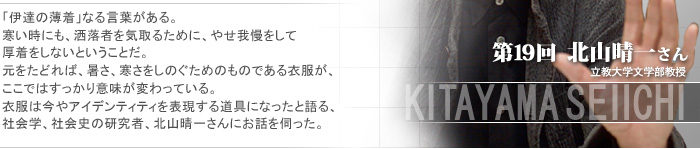

| 北山晴一(きたやま・せいいち) |

1944(昭和19)年生まれ。立教大学文学部・大学院文学研究科(比較文明学専攻)教授。

東京大学文学部仏文学科卒業、東京大学大学院人文科学研究科修了。

主な著書に『美食の社会史』(朝日新聞社)、『ヌードとモードの間─欲望の考現学』(日本経済新聞社)、『官能論』(講談社)、『衣服は肉体になにを与えたか』(朝日新聞社)などがある。 |

|

|