−− |

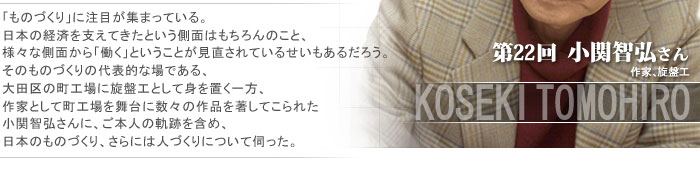

ものづくりについて伺う前に、小関さんご自身のことを伺いたいのですが、小関さんは、18歳の頃から旋盤工として町工場で働き始めたとのこと。と同時に、小説や町工場の視点から社会を見つめたノンフィクションなど執筆活動も行っていらっしゃる。そもそも、どのようなきっかけで旋盤工になられたのでしょうか? |

|

|

小関 |

よく「工業高校卒」という肩書きを見て、「なるほど、だからか」と納得される方がおられますが、在学中はちょうど戦後の教育制度の改正があったために工業の授業がほとんどなかったんです。ですから肩書きは「工業高校卒業」ですが、工業の勉強なんて製図や電気の基礎の基礎を学んだ以外、全くしていません。

高校卒業後、大学進学を考えていた時期もあったのですが、家の事情もあってすぐに小さな工場で働き始めました。私の家族は、当時、終戦から6年経っても、まだバラックで生活をしていて、そのバラックというのが、人が住める状態ではないくらい朽ち果てていた。指でトタンを押すと、ずぶずぶっと崩れるような有様で(笑)。だからまず生活を立て直さなくてはいけないと考えたんですね。それで求人募集のポスターで見つけた小さな工場に勤めることになりました。その工場に、たまたま旋盤という機械があって、私がそれを使うことになりました。それが旋盤工となったきっかけです。もしその工場が求人募集をしていなかったら、もしそこに旋盤がなかったら、全く違った人生を歩んでいたかもしれません。

|

−− |

それでは将来「もの書きになる」ということはお考えでしたか? |

小関 |

全くありませんでした。ただ、中学、高校と文芸部に所属していたこと、工場で働き始めた頃というのは、戦後、労働組合や地域の文芸部や演劇のサークルが盛んだった事もあり、私も地域の青年会の文芸好きを集めて、サークルを立ち上げました。その後結婚してから、4人の仲間と『塩分』という文芸サークルを作りました。1959(昭和34)年に立ち上げて、今でも創立のメンバーを中心に活動を続けています。

文章を書くことについて、『塩分』の影響は大きかったですね。本を読んで、それについてメンバーで討論するという作業を通して、かなり力がついたと思います。

|

−− |

いわゆる「二足の草鞋」ということですが、ご著書を拝読する限り、旋盤のお仕事と作家のお仕事は切り離せない車の両輪のようにも感じられます。 |

小関 |

「二足の草鞋」とはよく言われますが、私自身にとってみれば一足の草蛙しか履いていません。小説でもエッセイを書くのでも、自分の周りで起きたことや体験したこと、場所や登場人物など、自分の身の回りのことを書いているんです。旋盤工でしか書けないことを書いている。逆にいうと、旋盤工だったおかげで書けたことを書いているのだと思います。 「二足の草鞋」とはよく言われますが、私自身にとってみれば一足の草蛙しか履いていません。小説でもエッセイを書くのでも、自分の周りで起きたことや体験したこと、場所や登場人物など、自分の身の回りのことを書いているんです。旋盤工でしか書けないことを書いている。逆にいうと、旋盤工だったおかげで書けたことを書いているのだと思います。

|

−− |

作品が直木賞や芥川賞の候補にまでなり、その時に作家として生活して行こう、とは思われませんでしたか? |

小関 |

確かに出版社の編集担当者からは、もの書きになるように勧められました。でも当時、70年代の終わり頃は、マイクロエレクトロニクスが登場し、工場の様子が一変した時代でした。これまではハンドルを握って、それを微妙に操作しながら鉄を削っていたのが、コンピュータにプログラムを入れると機械が自動的に鉄を削る。私は、その変化を目の当たりにして、今は書くことを一旦止めても、この変化の現場にいなくてはならない、と考え、実際「しばらく本は書かない」と宣言していました。

新しいものが好きなんですね。新しい機械の技術を学びたかった。初期の制御機械というのは、三角関数やピタゴラスの定理を使った数式を自分で計算して入力しなくてはいけなかったので、息子の数学の教科書を借りたりしながら必死に復習しました(笑)。その後、NC旋盤を導入している町工場に勤めることになり、技術を習得していきました。

|

|

−− |

それは、おいくつの頃のお話でしょうか?

|

|

小関 |

43、44歳の頃ですね。とにかく音を立てて世の中が変わっていった時期でした。今まで現場の主役だった職人たちが脇役になってしまった時期とも言えます。

|

|

| 仕事に向かう姿勢が作る「働きがい」 |

| |

|

−− |

私たちが働く環境は、以前に比べて大きく変化し、ともすれば「働きがい」を見失いがちだと言われます。小関さんは、当初旋盤の仕事を軽く見ていたというお話ですが、今は、旋盤のお仕事を理解し愛しておられます。どんな気持ちの変化があったのでしょう?

|

|

小関 |

30代の始めは「鉄なんて、削っても削っても変化がないもの。一生俺はこんなことをして過ごすのか」と思っていた時期があります。旋盤工としては、人並みの技術をつけた事もあって、慢心していたところもあるのでしょう。ですが、子供も産まれたばかりだったし簡単に辞めるわけにも行かない。作家と言ったって保証があるわけでもなし、やはり一生続けていく仕事として覚悟を決めなくてはいけない、それなら、腕のいい旋盤工になろうと思ったんです。

そこで、まず、毎日の仕事についてメモを取り始めました。この鉄は粘りがあるとか、固いとか、どの刃物を使ったとか、その時の研ぎ方はどうしたとか、削るのにどれくらい時間がかかったとか、削った時の鉄の色はこんなだったとか、そういった内容です。やってみたら何とも奥が深い。それに私は何も知らずにそのメモを付けていましたが、自分が仕事を通して書いたメモの内容が、鉄を科学的に測定し分析したものと同じ結果だったということを聞いて「鉄を削るって面白い仕事だったんだ」と知りまして(笑)。

それまでは与えられたものをただ削っているに過ぎなかったのですが、削り方を工夫したことによってどういう変化があったかを自分で実感できたためでしょう。受け身の姿勢を変えたことで面白さがわかったんですね。そうやって自分がどれだけ仕事に「乗る」か、ということは、働きがいを感じる上で大切なことでしょうね。

また、勤めていた工場で隣にいた職人の影響もあると思います。ものすごく腕が良い上に、器用というだけではなくて、ものを作るのに非常に知恵を働かせる人でした。

|

|

−− |

知恵を働かせるというと、具体的にどんなことでしょうか? |

|

小関 |

例えば、旋盤の仕事には「治具作り」という過程があります。これは簡単に言うと、工作機械で正確に加工するための道具のことですが、職人はこれを自分で作ります。求められる製品を作るための設計図はあるけれど、それを作るための過程は、それぞれが自分で考えるのです。その治具の善し悪しで、製品の出来上がりも全く異なってくるのですから、職人の腕前がはっきりと出る、正に職人の知恵のかたまりと言えるでしょう。

|

|

−− |

経験や仕事への姿勢が物を言う場面ですね。 |

|

小関 |

そうですね。特にコンピュータ化された機械相手では、機械の機能やプログラムの仕方さえ分かればものが簡単に作れてしまう。「マニュアル通りにやっていればいい」という気持ちになるのもたやすいことでしょう。ですが、それでは「自分で作っている」という実感が何もなくなってしまいます。それは「作る」のではなく「作れてしまう」、さらに言えば「作らされている」に過ぎません。それでは働いているのではなく「にんべん」のない「労動」になってしまいます。 そうですね。特にコンピュータ化された機械相手では、機械の機能やプログラムの仕方さえ分かればものが簡単に作れてしまう。「マニュアル通りにやっていればいい」という気持ちになるのもたやすいことでしょう。ですが、それでは「自分で作っている」という実感が何もなくなってしまいます。それは「作る」のではなく「作れてしまう」、さらに言えば「作らされている」に過ぎません。それでは働いているのではなく「にんべん」のない「労動」になってしまいます。

|

|