| 「見る」ことと「見えない」こと |

| |

|

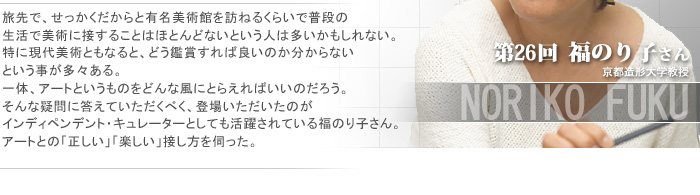

福 |

一方で、私達は、アートを見る訓練を受けていません。読み書きといった文字に関するトレーニングは、学校教育も含めて何十年にもわたってしますが、モノを「見る」訓練はしていないのです。目を開けていたら見ることができてしまうから、「勉強せんでもええ。見えるもん」と思ってしまっているんです(笑)。忘れてならないのは、「見える」ということは、同時に「見えない」ということでもあるということなのです。

例えば、今こうしてお話をしている時、何が見えますか?

|

|

−− |

福さんが見えます。 |

|

福 |

本当に?でも実は私のほうを見たとき、全てを見ているようで、たとえば私の後ろ側は見えていません。私の後ろにも何かがあると想像して、それを意識的に見ようとしなければ、見られませんね。

存在するものは、すべてその後ろにあるものを隠している。「見える」ということは「見えない」ことと共存していることを多くの人が気付いていない。だからまず、意識してモノを見ること。そしてその時に抱いた感情、例えば、ある作品を見て「嫌い!」と思ったら、何で嫌いなのかを考える。考えるためには「なぜだろう?」と、もう一回その作品を見る。そして考える。そうすることで初めて、見えないものが見えてくるかもしれない。その過程が大切なのです。

|

|

−− |

「見よう」という意識が必要だということですね。 |

|

福 |

そうです。例えば、三角形の枠からモノを見たら、その枠以上に大きい丸いものを「丸」とは認識できない。自分が三角だと思って見ていたものが、実は丸だった、四角だった、六角形だったというのは、見ている枠を広げるとか、違う形にするとかしないと分からない、ということです。 |

|

−− |

一般的な話ですが、古典的な作品は、分からなくても素晴らしいものなんだろうなと思い、逆に現代美術のようなものだと「何でこんなものがアート作品なの?」と思ったりしがちだと思うのですが。 |

|

|

|

| 福 |

「美術はこうあるべきだ」と思っているからでしょう。その枠に入らないものは「何でこれがアートなの?」ということになるわけです。

そして「何でこれがアートなの?」の理由が「だってこんなもん誰でも作れるやん」だとしたら、「誰でも作れるものはアートではない」という固定観念があるということ。「こんなん、安っぽいやん!」と思うのだったら「アートは高価で、ゴージャスでないといけない!」と思っている証拠。ジャクソン・ポロックの絵を見て「こんなん、うちの5歳の息子でもできるわ」と思うのなら、一見素人でも描けるようなものに、つまり高い技術で描かれていないような作品には価値はないと思っているのかもしれません。でも、そうした固定観念をちょっと広げれば、今まで気付かなかった何かを、作品は語りかけてきてくれるはずです。 |

|

|

|

−− |

ただ、現代アートはやはりよく分かりません。 |

|

|

|

|

福 |

では、例えばポール・セザンヌの果物を描いた絵を見て、何が分かりますか? そこに、「りんごや、みかんが描かれている」と分かるのでしょう?(笑)中世の宗教画を見て「分かる」と思うのは、キリストや聖母という、私達が見知っている像が描かれているからでしょう。でも、本当に「分かる」ためには、聖書を読んで、きちんとその意味を理解する必要があると思います。それでもこういった作品が、現代美術に比べて何となく「分かる」のは、そこに描かれた、自分の見知ったモノを確認できるからです。そういう意味では、今を扱う現代美術の方が分かりやすいはずなのですが。ただ現代美術は、私達が持っている固定観念の半歩先を行っていることが多いから、そういう意味で分からないと思う人がいるのかもしれないですね。でも、分からないから考えるんですよね。 |

|

−− |

マルセル・デュシャンの男性便器をひっくり返した作品(『泉』、1917/1964)を見ても、なぜ家にもあるものが恭しく飾ってあるのか…。 |

|

| 福 |

『泉』を見て「うちの便器はアートではないのに、ここにあると何でアートなんやろ」と、まず考えます。そしてクイズみたいに「なんで?」を重ねていくんです。そうするとデュシャンの思うツボにはまっていく。というのも、彼は『泉』を展示して、「これが、新しいアートだ!」と宣言したのではなく、「アートって何?」と、私たちに問題提起を投げかけているからです。 |