−− |

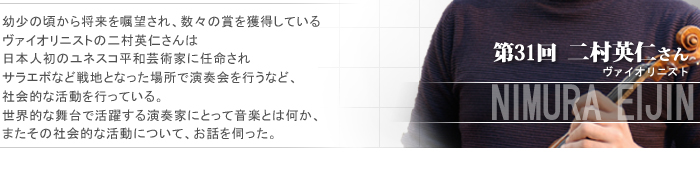

二村さんは、ヴァイオリニストとして数々の演奏会や音楽コンクールで活躍されています。と同時に、日本人初のユネスコ平和芸術家として、世界各地でチャリティーコンサートを開催されていらっしゃいます。まずは音楽との出会いから伺えますか。 |

二村 |

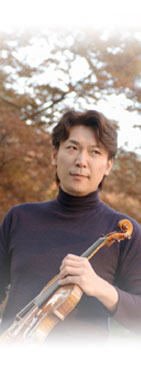

僕がヴァイオリンを始めたのは4才の時です。父が音楽家である影響もあるかもしれませんが、物心ついた時にはすでに音楽を始めていたように思います。「自分が、何をしたらいいのか分からない」という若者が増えているようですが、僕の場合は、自分が将来どういったことをやっていこうかと考える前に、道がつけられていたと言えるかもしれません。

音楽に出会えたこと、またそれを生業にして生きていることについては、とても誇りに思っています。自分が本当に好きなものを、自分の職業にして、自分の生活のベースとして続けていられる……これほど幸せなことはないと感じています。

|

|

|

| −− |

音楽の道を歩み続けていくことに対して、迷いや抵抗のようなものはありませんでしたか? 例えば、本当はパイロットになりたかったとか。 |

|

|

二村 |

小さい頃、新幹線の運転手になりたいと思ったことはあります(笑)。ただ幸いなことに、ヴァイオリンをやめたいと思ったことも「本当は音楽家じゃなくて、これになりたかったんだ」ということもないんです。音楽家の中には、一度活動をやめて、しばらくブランクがあって、復活するという方もいますが、僕はそういう事がありませんでした。もちろん、辛い時はありましたし、それは今でも同じです。でも、そこで負けたくはないんです。音楽的な壁というのは一つクリアしたと思ったら、次の新しい壁が出てきます。そこに限りはなく、追求していくことが大切であり、また楽しく、面白いことでもあるのです。 小さい頃、新幹線の運転手になりたいと思ったことはあります(笑)。ただ幸いなことに、ヴァイオリンをやめたいと思ったことも「本当は音楽家じゃなくて、これになりたかったんだ」ということもないんです。音楽家の中には、一度活動をやめて、しばらくブランクがあって、復活するという方もいますが、僕はそういう事がありませんでした。もちろん、辛い時はありましたし、それは今でも同じです。でも、そこで負けたくはないんです。音楽的な壁というのは一つクリアしたと思ったら、次の新しい壁が出てきます。そこに限りはなく、追求していくことが大切であり、また楽しく、面白いことでもあるのです。

|

−− |

1995(平成7)年、「IMCJ 国際音楽コンクール」で第1位をとられた翌年、紛争のあったサラエボでチャリティーコンサートを開かれています。音楽家として世界的に活躍されている中で、社会的な運動に目を向けられたのは、何がきっかけでしょうか。 |

|

|

二村 |

子供の頃、夏休みを利用して毎年ヴァイオリンのレッスンのためにアメリカに行っていました。その後、ヨーロッパなどに出かけることも増えました。欧米の音楽家仲間と接して感じたのは、皆が当たり前のように社会的な活動に何かしらの形で参加しているということです。日本では席一つ譲るにも、まだ何となく躊躇しがちですが、欧米では、困っている人がいたらその人に手を差し伸べようという意識が強いと思います。私の活動も、周囲のそんな様子を身近に見ていたことと関係があるかもしれませんね。

|

−− |

ご自身の活動も、そうした自然な流れの中にあるのですね。 |

二村 |

そうです。争い事というのは世界中で絶え間なく続いていて、その都度、政治的に力がある人たちがさまざまなメッセージを送っていますが、解決しないことがたくさんあります。ましてや単なる音楽家である僕らがいくら平和を呼びかけるメッセージを発信したところで、簡単に何かが変わるわけではありません。でも、一つの助けにはなるかもしれない。それぞれ個人が持っている能力を以て、努力を積み重ねていけば、何か大きなことに繋がるだろうと思うのです。

音楽で、直接に平和を作ることはできませんが、しかし音楽を聴いたことで、心が浄化されたり、豊かな気持ちになったり「争い事がない環境だからこそ、音楽が聴けるのだ」という気持ちを持ってもらうことはできます。やはりそうした想いは、内戦があった場所にいる方…生きるか死ぬかという場面をくぐり抜けた人たちの方が強いでしょうね。僕たちの演奏を、本当に喜んでくださいます。

|

−− |

失礼ながら、ユネスコから平和芸術家に任命されたことで、そうした活動を始められたと思っていました。しかし、それ以前から自発的にチャリティーコンサートなどをなさっていたのですね。 |

| |

|

二村 |

ええ、そうです。平和芸術家に任命された直後は、自分に何ができるか考え続けました。抽象的なことではなくて、具体的に見える形のあるものをやりたいと。音楽自体、非常に抽象的なものですし、偽善的だと捉えられることもあります。ですが自分でできること…僕の場合は演奏することを磨いていくことで、何かの役には立つと思い、世界各地に赴いて演奏活動を続けています。これまでイスラエルやパレスチナ自治区などでコンサートを行いました。 |

−− |

そうした場所でコンサートを行うというのは、普段の演奏とは随分、勝手が違うのではと思いますが、いかがですか。 |

| |

|

二村 |

確かにサラエボなど内戦があったような場所では、街中を歩いていてもまともに窓ガラスがはまったビルがひとつもなかったり、会場の楽屋のガラスがなくて、ビニールが張ってあったりという状態でした。ただ、演奏する時というのは音楽に集中していますから、そうしたことは関係ないんです。音楽家というのは、いったんステージに上がったら、そこに完全に集中しなければなりません。そうしないと、音楽が持っている人の心に訴える力というのは、生まれてきません。 確かにサラエボなど内戦があったような場所では、街中を歩いていてもまともに窓ガラスがはまったビルがひとつもなかったり、会場の楽屋のガラスがなくて、ビニールが張ってあったりという状態でした。ただ、演奏する時というのは音楽に集中していますから、そうしたことは関係ないんです。音楽家というのは、いったんステージに上がったら、そこに完全に集中しなければなりません。そうしないと、音楽が持っている人の心に訴える力というのは、生まれてきません。

よく「何かメッセージを伝えたいと思いながら演奏しているのか」と聞かれますが、そんなことはありません。人の心を揺さぶる音楽は、そんなに簡単に出てくるものではないんです。極論すれば、演奏家というのは作曲家の書いた音楽を忠実に再現するための媒体です。もちろん、そこに各自の演奏のスタイルやキャラクターという要素が加わりますし、それぞれの解釈の仕方も違います。ですが、いざ演奏する時というのは、その音楽の本質を、皆さんに聞いていただく、ただそれだけを考えて演奏しているので、そこに音楽以外の「こういうメッセージを伝えよう」といった何か他のことを挟む余地はないんです。

|