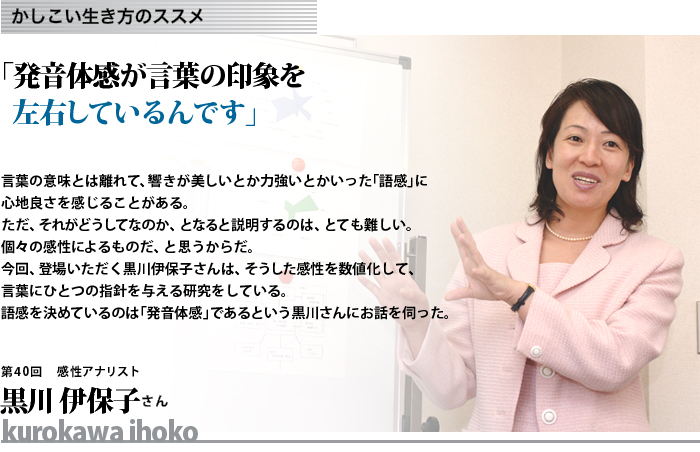

−− |

名前を聞いた時に抱くある種のイメージは、発音した時の口の中の感覚、それが言葉のイメージを左右するとのことですが、そのような研究をするようになったのは、どのようなきっかけがあったのでしょうか? |

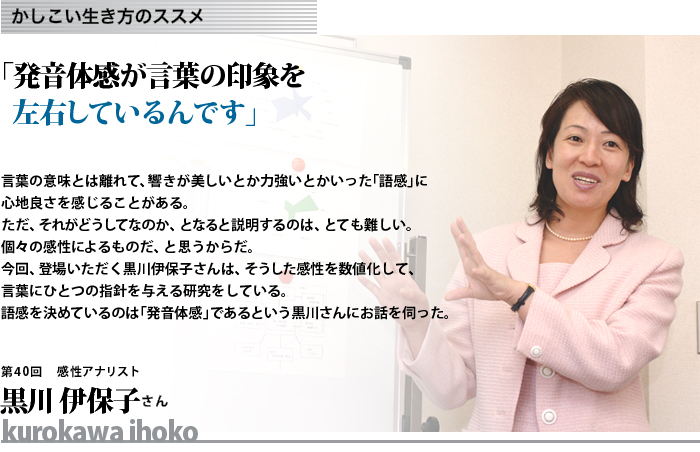

黒川 |

言葉の感性、すなわち語感を客観視することが非常に重要だと思ったからなんです。言葉の感性を客観化するというと「感情を読み解く」と思う方が多いようですが、感性と感情は大きく違います。感情は喜怒哀楽ですが、感性は、もっと意味に流されない「脳の気分」です。例えば、子どもを育てるとき、私が気にしたのは喜怒哀楽ではなく「尖った気分」なのか「丸い気分」なのかということ。彼が怒っていても、その怒りが尖っていなければ鷹揚にかまえていましたし、彼が喜んでいても、その喜びが尖っていれば注意深く観察していました。丸い怒りなら、赤ん坊であっても、自分自身で処理して感性育成の糧にしてくれるのです。この「脳の気分」は、脳神経の生理状態によって生まれてくるもので、「気の持ちよう」などでどうにかできるものではありません。一方で、年齢や性別によって、かなり強い傾向があります。

コミュニケーションの鍵を握っているのは、意味でも感情でもなく、受け手の「脳の気分」であることが多いのです。特に、ビジネスにおいては、市場という見えない相手の気分を読まなければなりません。商品多様化時代の今、市場の気分を読み解くことは、ビジネスの最も大事な要件と言えます。

私は、メーカーで人工知能の研究開発に携わっていたのですが、ある時、この語感の研究が重要だと感じた仕事がありました。日本語で対応するデータベースを開発したときのことでした。これは、原子力発電所の技術者のために、原子力施設に関しての膨大なデータベースに対して、問い合わせも回答も日本語で行うシステムを開発するというものです。その時、開発するにあたって発注者から「35歳、美人女性司書の会話を実現してほしい」と要望があったんです。 |

|

|

−− |

面白いですね(笑)。 |

黒川 |

粋でしょう(笑)。このリクエストに応えてシステムを作ったのですが、稼動後「彼女の答え方が冷たい」というクレームがついたんです。例えば「何年のこういったケースはありますか?」と問い合わせると「はい」と返答がある。「では図面はありますか?」「はい」、「ファックスで送れますか?」「はい」……。つまり、肯定が続く時に「はい」が連呼されるのが、冷たく感じるというんですね。そこでこの要望を受けて「はい」、「ええ」、「そうですね」を、ランダムに答えるようシステムを改訂したのですが、今度は「ここは『はい』と、しっかり受け取ってほしい」とか、「ここは『そうそう』と優しく聞いてほしい」といったリクエストがありまして(笑)。私も対処しようとは思ったのですが、当時のやりかた――つまり「意味」で、言葉を定義するというやり方では、「はい」と「そうですね」をそれ以上区別できないんです。では一体どういう時に「はい」と言い、「ええ」と言えばいいのか。それをコンピュータで表現するためには、正確に数値で指示する必要がありますが、そうした語感を表す数値というものがなかったんです。にもかかわらず、語感というのは時として意味よりも大切になってしまう、とこの仕事をした時に感じたんです。 |

|

|

| −− |

語感が良い、悪いと言いますが、それでは言葉の音の聞こえのイメージを数値化されたということでしょうか? |

|

|

黒川 |

聞こえのイメージというのは耳から入ってきて聴覚野が受け取ったイメージと思われていますが、しかし、私はそれを「発音体感」と考えているんです。つまり、言葉を発した時の身体感覚です。

「発音体感」と定義してみると、言葉の音を口の中で起こる物理現象として客観的に語れますよね。例えばこの音とこの音のどちらの方が早く息が抜けるか、強く筋肉を使うか、唾がどのように飛ぶかという客観視ができます。難しい言葉でいうと、数値にしてグラフにできる、つまりモデル化することができるわけです。

更に、この発音体感というのは、大脳ではなくて小脳が受け取るんです。小脳は基本的な運動を制御している部分ですから、言葉を発音するかという行為もこの部分で制御されているわけです。小脳というのは、無意識の領域なので、大脳系よりも早く深く意識に届きます。ということは、耳で聞いた音響イメージや言葉の意味よりも、口が開いた開放感があるとか、破裂音を発した時に破裂した衝撃があるとかいった感覚の方が、ずっと先に、脳に届いているんですね。 |

|

|

| −− |

具体的には、どのように「語感」を分析されているのですか? |

|

|

黒川 |

言葉の音一つ一つに対して、物理的現象を整理していきます。例えば「キリン」の場合、「K」「I」「R」「I」「N」という、5つの音素がもっている物理的特性を弾き出します。口腔の高さがどれくらいか、息の流れの強さはどれくらいか、のどの開け方はどんな様子か、などといった口の中で起こる物理的現象を調べるわけです。更に、語の最後の母音が強いとか、柔らかい音から強い音へ変化するとかいった言葉の流れを加味します。 言葉の音一つ一つに対して、物理的現象を整理していきます。例えば「キリン」の場合、「K」「I」「R」「I」「N」という、5つの音素がもっている物理的特性を弾き出します。口腔の高さがどれくらいか、息の流れの強さはどれくらいか、のどの開け方はどんな様子か、などといった口の中で起こる物理的現象を調べるわけです。更に、語の最後の母音が強いとか、柔らかい音から強い音へ変化するとかいった言葉の流れを加味します。

私どもでは、それぞれの物理特性を、固い感じ、流れる感じ、丸い感じといった64の特性に分類しているのですが、それらの特性に対しての値を入れることで、その言葉の全体の印象が数値的に出てくるというわけです。

「K(ックッ)」の音を発音する時は、喉の奥をいったん閉じて、ここから息を強く発射します。息が口腔部を勢い良く抜けますよね? だからこの音からは、スピードを感じる。発音する時に、唾と混ざらないので渇いた印象もあるし、のどの奥の筋肉を硬くして息を強く使うので、硬さや強さもある。更に「K」のあとに、母音の「あ、う、お」がつくと、発音直後にのどが大きく丸くせりあがるので、丸さや回転を感じる。このように、個々の音には物理現象があり、それが「キリン」という言葉全体、言葉の流れで見た時に、その言葉のストーリーが生まれてくるんです。

|

−− |

ストーリーというと? |

|

|

黒川 |

「きつね」と「たぬき」を例に取りましょう。「きつね」の場合、最初の「きつ」の発音がきついでしょう? ところが最後「ね」と音が甘えた柔らかい感じになる。一方「たぬき」は、最初は「たぬ」と間抜けているのに、最後の「き」がきつい。きつさが最初に来て、それを上手に隠す、凛としてミステリアスな「きつね」か、間抜けな印象だけれど、きつさを隠し持っている、人が良さそうで腹に一物ありそうな「たぬき」か、かなり印象が違うでしょう?

二つの言葉は両方とも、総体的にはきつさと柔らかさを備えている単語ですが、その順序が異なることで、違った印象を与えてしまう。ストーリーとはそういうことです。 |

−− |

そういった個々の言葉から受ける印象は、世代や性別によってもずいぶん違うとか。 |

黒川 |

私達は、自分が気持ち良いと感じていることは、万人が気持ち良いと感じていると思っていますが、実は気持ち良いと感じる方向性は、性別、年齢によってかなり違います。ホルモン分泌と関連があって、17歳の高校生と47歳のお父さんでは方向性は正反対なんです。47歳のお父さんは、どっしりとして動かないものに対して安心感を覚える傾向があります。なぜかというと、男性ホルモンが減衰期にあり、脳が不安におびえているためです。だから「さしすせそ」「らりるれろ」「かきくけこ」と、口先で発音する軽やかな音に不快感を抱く。一方、若い女性はエストロゲンが活発に働いていてイライラしがちなので、基本的に、爽やかで流れるもの、軽やかで透明なものに対する感度がすごく高くなっている。「しゅんすけ」や「りょうへい」、「好き」「嫌い」などという言葉が好きですね。ところが、47歳のお父さんは、これらの言葉に反発を覚えるはず。お父さんは「マドンナ」「メルセデス」「銀座」、のように丸く、動かない言葉に安心するのです。果たして、その言葉を心地良いと感じるか、情報として満ち足りているかというのは、受け手によって全く異なるのです。受け手の脳を考えることが、大事ですね。 |