| |

熱帯雨林に負けない、海の森

|

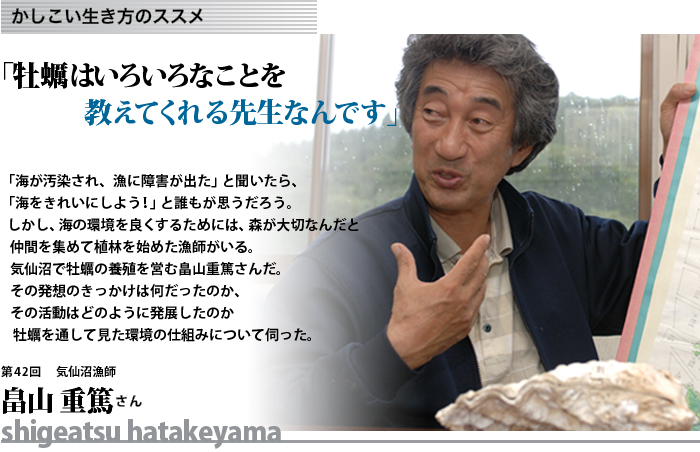

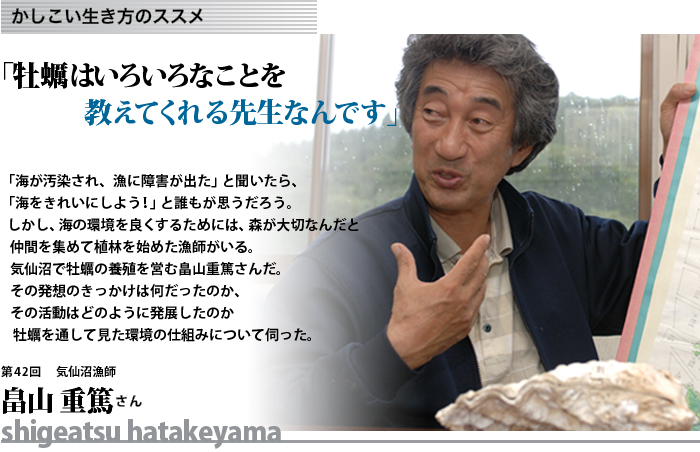

畠山 |

海の中にも「森」があるということをご存じですか?シャレじゃありませんが、海の恵みというのは底が深くて、海の中にも熱帯雨林と同じような力を持つ「森」があるんです。

というのは、陸では植物が二酸化炭素を吸って酸素に変えますが、同様のことが海の中でも起きているんです。例えば、牡蠣など貝類の殻は炭酸カルシウム(CaCO3)から成っていますが、これは海の中に無尽蔵にあるカルシウム「Ca」と二酸化炭素「CO2」が固定化されたもの。つまり牡蠣がCO2を固定化しているということ。更に沿岸域の植物プランクトンなどが行う光合成によって、膨大な量の酸素が出されています。それが単位面積で比べると熱帯雨林と同じなんですね。 |

−− |

それは、大変な力ではありませんか? |

| |

|

畠山 |

日本は四方を海に囲まれた島国。そこに、二級河川まで含めると2万1000本の川があり、日本海と太平洋に流れ込んでいます。国土の7割が森林で、そこからこれだけの数の川が海へと流れ落ちている。つまり、今お話した、もう一つの森林に囲まれているということなんです。 |

−− |

川からは、植物プランクトンが必要とする栄養分が流れ、それを食べて植物プランクトンが光合成をし、酸素を出すという流れがあるのですね。 |

|

畠山 |

二酸化炭素の排出規制が叫ばれていますが、この国の森と川と海の関係をちゃんとしておけば、つまり最初の入り口である森をちゃんとしておけば、海の「森」もきちんと機能するはずなんです。もともと地球の大気中に酸素はなく、二酸化炭素だらけだったのが、植物プランクトンの元祖にあたる生物の光合成によって「海」から酸素がわきあがり、オゾン層ができ、生物が陸へと上がってきた。海の「大森林」の力が発揮されたことで、今の地球ができたというわけです。現在、この海の「森」に関する研究が盛んに行われていて、二酸化炭素問題解決の唯一の方法だとも言われています。 |

−− |

そうしたことも、すべて牡蠣からスタートした結果、分かるようになったということですね。 |

|

畠山 |

そうです。牡蠣っていう生物は、調べると本当に面白くてね。 |

−− |

1990(平成2)年からは、川の上流で暮らす子供たちを招いて体験学習を行っています。畠山さんご自身が牡蠣から学んだことを伝えるために始められたのですか? |

畠山 |

大人に言っても、なかなか方向転換できないから(笑)。子供の頃から自然界の仕組みを教えておくのが大事だと思ったんです。小学校を訪ねて「日常生活の中で、海のことを思うのはどんな時か」と尋ねたら、海までたった25kmしか離れていない場所に暮らしていながら「寿司屋に行った時」とか「夏に海水浴に行った時くらい」だと言うんです。一般の方々にとって、海は非常に遠い存在なのだと実感しましたね。ならば子供達を海に呼んで、我々漁師の生活を体験してもらいながら、自然がどんな風につながっているのかを説明するのが良いだろうと考えたのです。 |

|

|

−− |

具体的には、どのようなことをなさっているのでしょうか。 |

畠山 |

まず海で、牡蠣を見せます。そうすると子供が「質問!」って言って「牡蠣の餌はどうしているのですか」と聞いてくるんです。初めてその質問を受けた時は「きまったな!」と思いましたね。その質問から、どうして海の中にプラントンがわくのかとか、牡蠣は内蔵ごと食べられるものだとか、森、川、海の関係を伝えることができます。更に「牡蠣がどういう味を味わっているのか、君たちもやってみる?」ということで、プラクトン入りの海水を一口飲ませたり。 |

|

|

| −− |

強烈な体験ですね! |

|

|

畠山 |

皆、最初は敬遠するのですが、やんちゃな子がいるんです(笑)。実際に飲むと植物プラクトンが多いので、ただの海水を飲むよりも、ちょっと青臭い感じがしますよ。「きゅうりの味がする」と言った子もいましたね。それから船に乗って室根山が見えるところまで行って、山に降った雨がどのように海までくるのか、目の前の山や海を見ながら話を聞いてもらいます。それから、最初に飲んだプランクトンを顕微鏡で見てもらう。「さっきそれを飲んだのか!」と大騒ぎになるけれど、それをきっかけに食物連鎖について知ってもらえる。1kgの魚がいると、 それが10kgの小魚を食べないといけないし、10kgの小魚は100kgの動物プランクトンを、100kgの動物プランクトンは1tの植物プランクトンを食べなければいけない。そしてその連鎖の底辺にいるのが「君達が飲んだ植物プラクトンなのだよ」と教えてあげる。「川から流れこむものを最初に体に吸収するのが植物プランクトンであり、その植物プランクトンを餌にしているのが、君たちが食べているお魚だよ。そしてさっき飲んだ植物プランクトンは、君たちが川に流したものを飲んでいるんだよ」と。皆、ハッとするようですね。それまで言葉でしか知らなかった「食物連鎖」が、経験として身に付くわけですから。 それが10kgの小魚を食べないといけないし、10kgの小魚は100kgの動物プランクトンを、100kgの動物プランクトンは1tの植物プランクトンを食べなければいけない。そしてその連鎖の底辺にいるのが「君達が飲んだ植物プラクトンなのだよ」と教えてあげる。「川から流れこむものを最初に体に吸収するのが植物プランクトンであり、その植物プランクトンを餌にしているのが、君たちが食べているお魚だよ。そしてさっき飲んだ植物プランクトンは、君たちが川に流したものを飲んでいるんだよ」と。皆、ハッとするようですね。それまで言葉でしか知らなかった「食物連鎖」が、経験として身に付くわけですから。 |

|

|

| −− |

図解や言葉だけでなく、自分の目で、口で経験する貴重な機会ですね。 |

|

|

畠山 |

子供達から送られてくる作文を読むと、体験学習を通じた教育的効果が高いことが良く分かりますね。「体験学習の翌日からシャンプーの量を半分にしました」とか「除草剤の量を少しでも少なくするよう両親にお願いした」とか、ね。私自身、その感想を受けて、これを続けていけば何とかなるかもしれないと感じています。 |

−− |

現在は、地元の小学生だけでなく各地方からも体験学習にくるそうですね。「森は海の恋人」運動について、小中学校の社会や国語の教科書に載っていますから、その影響も大きかったのではないでしょうか。 |

|

|

畠山 |

16年間で、8000人の子供が参加しました。今は、毎年約500人を受け入れています。この経験をもとに、環境にも関心が向くでしょう。十何年前に来た子はアメリカに留学してプランクトンの研究をしています。どういう形であれ、この経験が彼らの中で育っていると信じています。食の安全だとか、スローフードだとか言われていますが、牡蠣の周りから見ていけば、それら全体が自然と見渡せるんですよ。分からないことがあれば、牡蠣から教えてもらえばいい。私自身、牡蠣をきっかけにこんなにもたくさんのことが分かってきた。面白い人生ですよ。 |