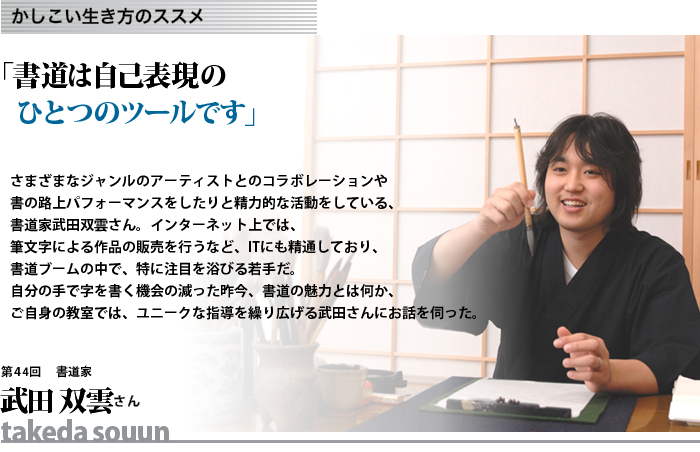

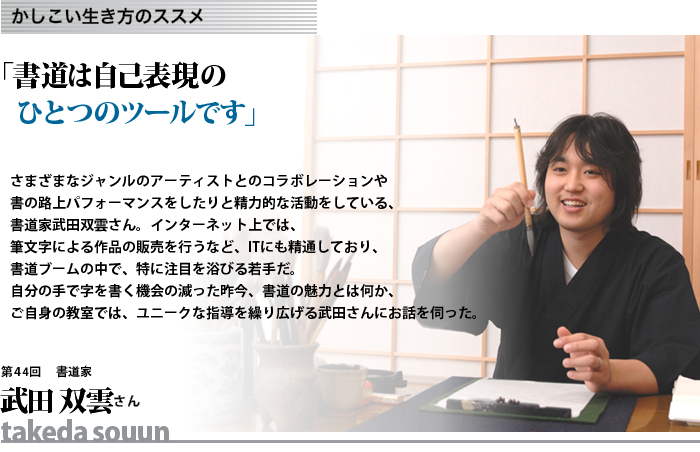

−− |

書道教室を開催されていますが、そうした書の魅力に引かれて来られる方が多いのでしょうか。 |

武田 |

僕の字を見て「こういう字を書きたい」と思って来る方、あるいは「書」を通じて自己表現をしたい方が多いようです。

自分が通いたいなと思えるような教室にしたいので、例えば「下手文字大会」といって、ひらがなの「た」をどれだけ下手に書けるかとか、「悲しい」という文字を、誰が一番悲しそうに書けるかなんて競ってみたりします(笑)。4人1組で、一画ずつ書いて、最後にみんなで投票するんです。どれも答えはありませんから、なぜそれが一番下手なのか、悲しそうなのかを、皆で毎回議論して決めるんです。 |

| |

|

−− |

ずいぶん型破りな教室ですね(笑)。それはどんな目的があるのでしょうか。 |

武田 |

皆さん、初めは「あれ?」と思うようです。筆の持ち方もあまり教えませんし(笑)。逆に「なぜ両手で筆を持ってはいけないのでしょう」「なぜその持ち方だと思うのですか」と生徒さんに質問するんです。そうやって自分自身で、あるいは皆で議論しながら考えて答えを探っていく。他にも毎月テーマを設けて、それに対する答えを書にしてもらっています。例えば「お金とは」「芸術とは」とテーマを与える。文字数も書き方も自由です。

人間というのは多様だということを、こうしたゲームや議論、つまり書道を通じて分かってもらいたいんです。もちろん上手い人も下手な人もいるけれど、そうしたことも含めて、皆と違うことを認め合い、お互いに高め合い、補っていく、競争するのでもなく、けなし合うのでもなくてね。そうしたことを通じて、書道が自己表現のツールとしてしっかり根付いていっているように感じます。 |

|

−− |

武田さんの教室では、少なくとも自由な気持ちで書を書くことが大切なようですね。 |

武田 |

ええ。一方で「自由に書く」ということは、「基本に立ち戻る」きっかけでもあるんです。基本が大切なのは当然のこと。しかしだからといって「基本を学んでください」と押しつけたくないんです。僕は、自然に基本に立ち戻れる環境を作りたいのですが、それには「自由に書いてください」と言うのが一番良いんです。自由に書いていると、すぐに壁にぶつかって基本が欲しくなるものなんですね。そうやって基本の大切さに自然に気づく。これは書道だけでなくて、カメラや陶芸などでも同じでしょうね。「なぜこうなるのだろう」「どうしたら、もっと良くなるのだろう」と、悩んでいるうちに、基本に戻っていくんです。書道はルールがたくさんありますが、それが面白さの理由でもあります。 |

|

−− |

ルールがあるから面白い。 |

武田 |

そう。ルールがなかったら、楽しくないと思いますよ。好き勝手ほど、つまらないものはないでしょうね。人間って誰しも「好き勝手していいよ」と言われたら、何をやって良いのか分からないから「頼むから縛ってくれ!」と言い出すでしょうね。だからこそ、ルールを求めるようになる。僕にとっての「自由」とは、規則を遊べること。好き勝手なのが自由なのではなくて、ルールを遊べるくらいルールをマスターした人が、最大の自由者だと思いますね。 |

−− |

そのためにも基本やルールやとても大切なことですが、だからこそ、さまざまな取り組みを日々模索されているのですね。そうして自然に書の楽しさやルールを体にしみ込ませていくことで、書をより確固たるコミュニケーションのツールとして活用できるようになりますね。

書を書いている瞬間、どのようなことを考えているのでしょうか。 |

武田 |

自分で思っていた以上に集中しているんです。先日、滝の前で幅3メートルの書を書きました。気温はマイナス2度、しかも裸足。でも書いている時には、何も感じないんですよ。途中で墨継ぎをしようとしたら、突然、流れ落ちる滝の轟音が耳に飛び込んできて「あれ、何でこんなにうるさいの?すごく寒いよね?!」って初めて気づいた程です。書を書いている時はの集中力って僕がプロだからではなくて、皆に共通することなんです。書道だけではなく、油絵や写真でもそうでしょうが、この集中している時間は自分との対話の時間でもあります。メール、携帯、テレビ、さまざまなメディアを通して、常に社会と繋がっている状態から自分を切り離して、雑念を取り払って自分自身と対話をできる時間というのは、現代社会においては、非常に大切な時間でしょう。

ただ「集中する」というのは、「無」になるということではありません。揺らいでいるものを、何か一点に一気にすっと集めることです。例えば、今こうして話していても、お腹が減ったなとか、明日の教室ではどんな話をしようか、とか同時に考えられるのが人間ですが、そうした雑念を取り払って一点に思いを集めた状態が集中なんです。そういう要素が書道にはあると感じますね。 |

−− |

あえて、うまく書くコツを教えていただけるとしたら、どのようなことがありますか。 |

武田 |

さんずいには三水(さんずい)の、しんにょうには之繞(しんにょう)のコツというように、無限にありますよ。三水の一画目を書くだけでも、色々な理論があって、それだけで2時間は授業ができますね(笑)。筆という三次元の構造を持ったものが織りなすイメージ、リズムにのって書いてみるということや、フォロースイングも大切ですし… スポーツに例えると分かりやすいかもしれませんね。ゴルフやテニス、野球など自然な動きの後に、自然なフォロースルーがついてきますよね。書道も同じです。 スポーツに例えると分かりやすいかもしれませんね。ゴルフやテニス、野球など自然な動きの後に、自然なフォロースルーがついてきますよね。書道も同じです。

ただその中でも、まずは力を抜くことでしょう。皆さん筆を持った瞬間に無意識に力んでしまうんですが、本来は筆が落ちるか落ちないか位の力で十分なんです。そして深呼吸をしてリラックスしてから書くこと。まずは丸から書くと良いでしょうね。鼻歌なんかを歌いながら書けるくらいリラックスして、力を抜いて書いていく。スキーも力んだら、うまくカーブを曲がれないのと同じで、書道は非常に複雑な身体の動きを伴ったものですから。

先日脳の動きについて、ある実験が行われました。パソコンで文字を打っている時よりも、鉛筆で書いた時の方が、数倍脳が活発に活動しているのですが、更に鉛筆の数倍以上も、毛筆で書いている時は脳全体が活発に活動しているんです。脳には五感を司る機能を始め、色々な機能がありますが、毛筆で書いている時は、それをフル回転させているんですね。紙と毛筆との摩擦や墨の匂いなど、僕らが思っている以上に、たくさんのことを、書を書くという行為を通して感じているのでしょう。 |

−− |

ただ楽しいだけではなくて、科学的な面白さもあるわけですね。 |

武田 |

ええ。知れば知るほど楽しいですね。書の楽しさは、無限にありますから。難しさが楽しいし、同じ線が二度と書けないことが楽しいし、そこに文字があること自体が面白い。書き順などのルールを破ることも、そのルーツをたどることも面白い。文字として認識できる臨界線を行き来するのも楽しい。書道ならではの楽しさと言われると、たくさんあって難しいですね。だからこそ、書道という深い世界を日々探検している状態とも言えるかもしれません。 |