−− |

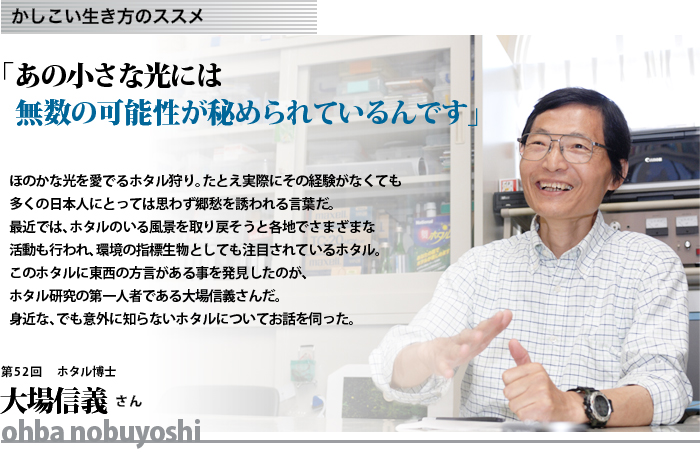

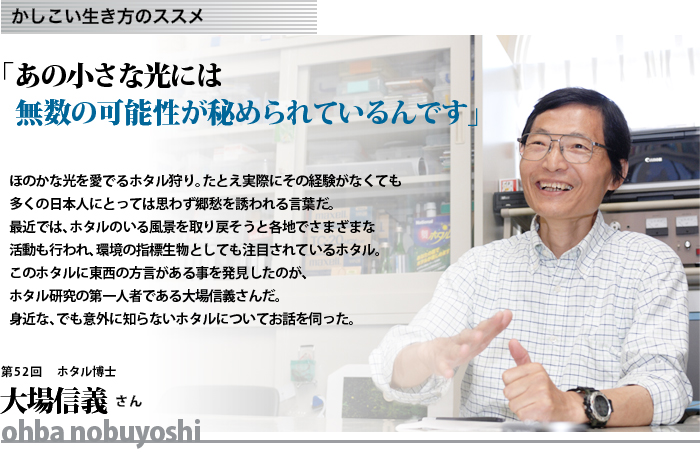

熱帯にはホタルの木と言って、一本の木に何万何千ものホタルが群がり、同じ周期で発光する現象があるそうですね。そのメカニズムを解読したのも大場さんでした。 |

大場 |

ええ。何万何千も群れ集まって求愛活動をしているわけですが、目で見ている限り、何をしているか分からない。最初バラバラと個別に発光していたものが、小さな集団を作り始め、各所で光が同調し、やがて全体が同じ間隔で発光し始める。それ自体は壮観な光景ですが、波形の解析をする事で、それらのメカニズムが分かったんです。 |

| |

|

−− |

なぜ一本の木に集まるのですか? |

大場 |

幼虫期は、餌や外敵などの問題もあり、広大なジャングルに分散して生息しています。そうして羽化したものが、互いにコミュニケーションをとるために特定の木に集まってくるんです。ホタルにとってはランドマークになる木です。そこに雪だるま式に、ホタルが群がる事によって、オスとメスとの出会いの確率を高めているんです。 |

−− |

まるで、ホタルの社交場みたいですね。 |

大場 |

そうです、そうです(笑)。ただ、その周辺だけでは生まれてくる幼虫の餌を賄いきれないから、交尾を終えたメスは、再び産卵のために分散していきます。この分散のサイズも、ランドマークとなる木や集団のサイズによって決まっているようなのですが、どのように決めているのかはまだミステリー。

木に集まってきたホタルが、段々とシンクロしていく、そこにオーケストラの指揮者のようなペースメーカーがいるのか、いるとしたら誰か…。不思議に思い、ホタルの光の波形をコンピュータで解析して、忠実に再現したペースメーカーを作ってみたんです。するとオスは「ぴかー、ぴかぴか」と光るのですが、人間の目では残像を伴うため「ぴかぴか」の部分が見えません。でもこの部分が重要で、それが仲間を見抜くためのシグナルとして、また互いにシンクロする時の大事な要素となっていると分かりました。例えばシンクロがずれてきたとしましょう。そうすると相手の光り方を見て、この「ぴかぴか」のひとつを強く光らせることで発光間隔を瞬時に変化させて調整を行っている事も分かったんです。 |

−− |

すごい! ただ、それぞれの好き勝手に光っているわけではないんですね。 |

大場 |

そうです。更にペースメーカーは、20〜30秒間隔で、常に交代しています。というのも20秒以上光ると、疲れてしまうから(笑)。その交代の時にはペースが崩れて、全体に光のウェーブがかかったり、乱れたりする。同時に複数のペースメーカーが表れる場合もあるのですが、小さな集団が大きな集団にどちらからともなく合わせ始めて、最終的には大きな光の集団になっていきます。 |

| |

|

−− |

オーケストラが演奏前に音合わせをしているようですね。 |

大場 |

そうなんです。しばらくするとみんな疲れてバラバラになり出してね(笑)。けれどもまたペースメーカーが登場して、どこからかシンクロし始め、時に同心円状に広がったり、上から下へと光の波が沸き起こったりしながら全体にまとまろうとする。ペースメーカーが交替するのに加えて、ホタルの寿命は約1週間ですから、その度にペースメーカーが替わりながら、シンクロし続けているんです。 |

|

−− |

そのシンクロは何のためでしょうか。 |

大場 |

ジャングルに分散していると個体密度が低い。だから集団でシンクロして光を強くする事で遠くの仲間に存在を伝えるためでしょう。また、その発光間隔は種特有ですから、同じ仲間であるか否かもわかります。そして、そこに集まれば、オスとメスが出会えるというわけです。 ジャングルに分散していると個体密度が低い。だから集団でシンクロして光を強くする事で遠くの仲間に存在を伝えるためでしょう。また、その発光間隔は種特有ですから、同じ仲間であるか否かもわかります。そして、そこに集まれば、オスとメスが出会えるというわけです。

このホタルの木の立地条件というのは、極めて絶妙で、まずランドマークとなるような大きさでないといけないし、風が強くて揺れ動いているような木でもいけない。光を届けるために葉の密度が高過ぎてもいけない。更にその背後に餌の生産性の高い、熱帯雨林が広がっていけなければいけないし、手前に人里が広がっていないといけない。こうした条件を満たす場所は、なかなかありません。長い歴史の中で、その1本の木にしか集まらないという事は「それしかない」という事。もしそれを切ってしまったら、戻すのに何千年かかるか分からない。いや戻らないかもしれない。それほど大切な木なんです。

またホタルからは、生命の営みの本質についても学びました。パプアニューギニアにいるホタルも、やはり集団でシンクロするのですが、オスは黄色、メスは緑色と発光色が違うんです。そこに目をつけて観察をしていたところ、オスがせっせとシンクロしている時に、メスがその脇をすーっと飛ぶ。途端にオスは興奮状態に陥り猛烈なスピードで光り始めるんです。

|

−− |

集団で光っていたのを忘れてですか。 |

大場 |

そう。スイッチが変わっちゃうんです。それで一番早くメスに到達できたものが、カップルを作る。総体的に元気なオスが選ばれていくのですが、必ずしもそうでないところが生き物の面白いところで、常にある程度のフレキシビリテを持っている。つまり一つの方向としては、確かに大きくて強いものが良いのかもしれないけれど、一方で相反する要素を持ったオスも選ばれていく。逆行しているように見えるでしょうが、そうやって幅をもたせる事で、何かあってもどちらかが残るようにリスクヘッジが成されているのです。これが絶妙で、人間社会にも適用できるのじゃないでしょうか。力の強い男ばかりがモテるかというと、そうでもないでしょう?(笑) |

| |

ホタルから広がる新技術 |

−− |

発光生物というのは、最近、いろいろな分野で注目されていますね。 |

大場 |

ホタルの発光のメカニズムを簡単に言えば、ルシフェリンという発光物質がルシフェラーゼという酵素の触媒作用によって、生体に広く存在するATPと反応し、この時生じた中間体が更に酸素と反応して、発光するという仕組みです。つまり生化学的酸化反応によって発光が起きているわけです。僕が見つけた沖縄のイリオモテホタルは、特別な発光の酵素を持っていて、それが現在、医薬品として使用されています。人間の体内には、いろいろな生体物質がありますが、その有無を調べるための有効な媒体として活用されたりしています。

他にも、発光反応の技術は、月の生物の痕跡を測定するのにも試みられた事もあります。発光反応を利用した薬品がどんどん開発されてきていますし、バクテリアなどの微生物の指示薬としても活用されています。 |

−− |

医薬品で言えば、Aという物質が体内にあるかどうか確かめるために、これまではたくさんの検査を重ねていたものが、ホタルの発光反応を利用した事で簡易化され、その検査結果の精度も上がったという事ですね。 |

大場 |

その通りです。更に今後の可能性としては、ホタルは発光反応を瞬時にON、OFFする事ができますが、これは現在の最先端科学をもってしても不可能な事なんです。化学反応を瞬時にしかも自由にコントロールしているという事ですからね。人間は試験管で発光反応を生じさせる事はできても、瞬時に止める事などできません。もし、このメカニズムが分かれば、医薬品の革命が起きるはずです。例えば、必要な時にだけ効いて、不要な時には一切働かないという薬が開発できるでしょう。不必要な部分にまで作用するから副作用が起きるのであって、もし発光反応を制御するメカニズムを取り入れた医薬品が開発できれば、それもなくなるはず。ホタルは、神秘的なだけではなくて、あの小さな光に、さまざまな可能性が秘められているんです。 |