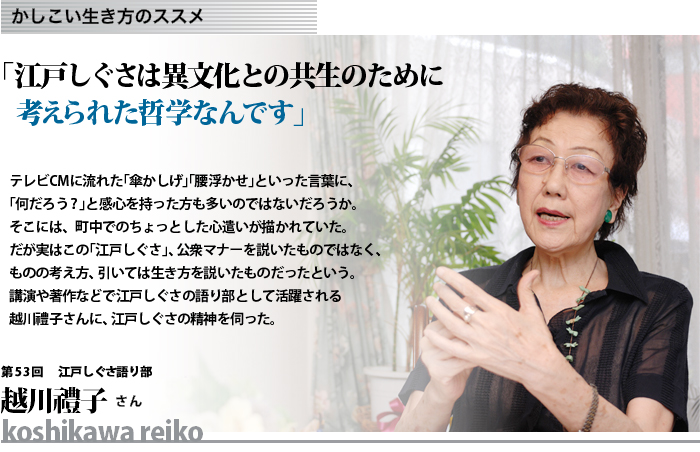

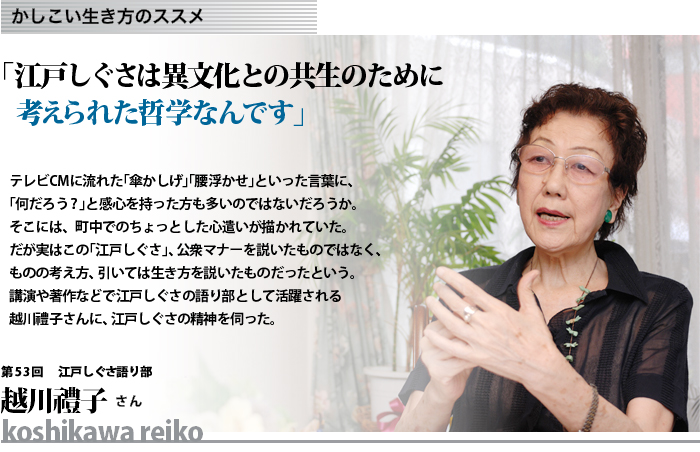

越川 |

台東区のある中学校では、江戸しぐさの一つとして、2、3年前から挨拶運動を取り入れています。上級生から下級生に挨拶するんです。上の者から下の者、正に江戸しぐさ。実際、体験してみた 子供達も「気持ち良い!」と言う。快感を体感すると癖になっていく…これが大切でしょう。 子供達も「気持ち良い!」と言う。快感を体感すると癖になっていく…これが大切でしょう。

陽明学の命題の一つに「知行合一」というものがありますが、簡単に言えば「知った時は、すでにアクションを起こしている」ということ。例えばゴミが落ちていたとします。その時に「ああ、拾わないといけないな」と考えるのではなく、「ゴミが落ちている」と思った瞬間にもう拾っているようなアクション。まさに瞬間芸!江戸しぐさも、そういうところが多いですね。癖になる、体に身についている、だからすぐにアクションを起こせる。やさしい言葉の中に深みがあるのです。 |

| |

|

−− |

江戸時代には、寺子屋で江戸しぐさを学んだんだそうですね。 |

越川 |

江戸寺子屋は、一般の寺子屋と違って、商人達がお金を出し合った公塾のようなものでした。入学日も6歳の6月6日で、読み書きそろばんだけでなく、見る、聞く、話す、考えるに主眼が置かれていました。江戸寺子屋は、女あるじ、男あるじの卵を養成していたのです。 |

−− |

どういったしぐさの勉強が行われていたのですか? |

越川 |

日常茶飯事から台風や地震などの身の処し方まで。まず、子供にしぐさを習得させるために、人間というものは、脳、身体、心の3つからなっていると教えたんです。では心とはどういったものかと言った時に「心とは操り人形の糸のようなものだ」と教えたんですね。糸を乱暴に引けば、つまり心が乱暴であれば、しぐさや顔つきも乱暴になる。優雅に動かせば、振る舞いも表情も優雅になる。そうして、3歳までに脳と身体とを繋ぐ、この心の糸の大切さを悟らせたわけです。 |

−− |

糸の数がたくさんないといけない、と? |

越川 |

そう。あやつり人形の糸が緻密で繊細に動けば動くほど良いように、心の糸もたくさんあった方が良いということから、3歳になるまでに1000本の糸を張るように親達は心したわけです。「三つ心、六つ躾、九つ言葉、十二文、十五理で末決まる」とは、年代毎の段階を示した江戸の子育てしぐさです。

6歳までには、雨の日にすれ違う相手に雨がかからないように傘をかしげる「傘かしげ」や、ぶつからないようにと、ちょっと右肩を後ろに引く「肩ひき」といったしぐさがスムーズにできるように何度も何度もトレーニングを積む。「九つ言葉」といって、商人の子供達ですから、「世辞」が言えないといけない。今のお世辞とは違いますよ。大人の言葉づかい。この世辞が言えなければ江戸っ子ではない。例えば「こんにちは」と挨拶の後に「今日は暑いですね」と一言加える。それが言えないと、大人ではないとされたんです。そして「十二文」。12歳までに、請求書や納品書、苦情処理書などが一通り書けるように、つまり、店主の代わりをいつでも務められるように練習し、「十五で理」、森羅万象を15歳までに暗記でなく理解できるようにしたのです。

更に江戸寺子屋には、「稚児問答」という卒業試験がありました。お客に扮した師匠が主人役の寺子に無理難題をふっかけ、それに臨機応変に対応できるか否かをみるのが「稚児問答」なのだそうです。 |

| |

|

−− |

今、ビジネススクールなどで行われるディベートに似ていますね。 |

越川 |

ええ。それを寺子屋に通う年齢の子供がやっていたんです。この卒業試験は相当難しかったらしく、これに合格すれば青年、つまり一人前として認められた。商人の家では、稚児問題に合格するような子が自分の跡取りにいなければ、商売を継ぐにふさわしい子供を養子に採るなど、それは合理的というかクールな対応をしていたんです。 |

|

−− |

子供の得手不得手を見極めた上で、優秀な後継者に後を譲るとは、ビジネスライクというか…。 |

越川 |

そしてフェア。人情はあるけれども、情には流されないところも江戸しぐさの奥深いところです。他にも「時泥棒は十両の重罪」とされていました。これは死罪にも近い重罪という意味で、もちろん比喩ですが、アポイントも取らずに、いきなり訪問して相手の時間を無駄に奪うことは、それだけ罪が重いとされていたのです。だから例えば娘の嫁ぎ先の近くを商用で通るような事があっても、ちょっと立ち寄ろうなんて事はなかったそうですよ。忙しい商人にとって、それはしてはいけない事とされていたんです。 |

−− |

これもまた随分と合理的ですね。 |

越川 |

そうです(笑)。江戸商人の間では、今で言えば名刺交換会のようなものもありましたが、名刺と一緒に互いのスケジュールの情報も交換したそうです。そしたら、互いの時間を無駄にすることもない。非常に合理的でしょう?

こんな話を聞いた帰国子女が、江戸しぐさはアメリカ的だと言っていましたよ。

今すぐ役立つような特効薬を江戸しぐさに求める人もいますが、江戸しぐさは「こうしたらこうなる」という特効薬じゃありません。私は、予防医学の処方箋だと思っています。

例えば「おはよう」には「おはよう」、「おはようございます」には「おはようございます」と返す江戸しぐさ。つまり同格の言葉で返すということです。江戸商人は、どんな身分の人に対しても、失礼にならないものの言い方がしつけられていたんです。同格で返すことによって、人は基本的に互角であるということを表明した事になるわけです。ある出版社の女性課長が、部下に対して「おはようございます」と返してみたそうです。それまでは「おはようございます」と部下に言われても「おはよう」と挨拶していたのを、同格の言葉で返したら、何だかとても気持ちが良かったそうです。それに部屋の空気が微妙に変わってきたと言っていました。何回も続けることで、上司と部下、ではなくて、そこに良好な人間関係が築かれてゆくのです。そういう処方箋が江戸しぐさにはあるのです。 |

−− |

丁寧な言葉だけではなくて、人間の機微を巧みにつかんでいますね。江戸しぐさには良好な人間関係を築くためのハウツーであり、ノウハウが示されているんですね。 |

越川 |

挨拶を交わしましょう、というのは、気持ち良いという単純な話でもなく、「私はあなたに敵意はありません」という気持ちの表れになるのです。今年ニューヨークを訪れた知人が、「9.11以後、ニューヨークは変わった」と言っていました。どう変わったかというと、挨拶をするようになったのだそうです。 |

−− |

挨拶? |

越川 |

ええ。あの事件によって、人間関係が良好でなければ、非常時に大変な事になると、皆、身に染みて感じたのだそうです。だからもっと人間関係を深く、良好にしようと挨拶をするようになったのでしょう。乗合バスの中でも、庶民から、きちんとネクタイを締めた上流階級の人までが皆、集まっておしゃべりをしている――それが楽しくて仕方がないのだそうです。挨拶を交わすのが、こんなにも大切で楽しい事なのかと自覚したと言っていました。 |

−− |

挨拶や言葉を交わすことで、そこに関係が築けますものね。 |

越川 |

郷に入れば郷に従えで、そのルールに従った方が、生きやすいでしょう? そのルール自体、関係を良好にするために生まれたもの。そうしたものが、私たちが子供の頃、たかだか数十年前は、当たり前の事でした。しかし、今はなさ過ぎる。エレベーターに乗り合わせて、先に降りる時に「お先に」と一言かける。 あるいは電車で寝過ごしている人がいたら、声をかける。ごくごく小さな事に、なぜか皆、躊躇している。別に良い格好をするためにしているわけではないんですよ。だから私は、「能力のある方から、する」と言っています。頭が良というわけではなくて、大人ということね。夫婦喧嘩でも、能力の高い方から謝る(笑)。そう思えば、謝りやすいでしょう?

そして大人の方から子供に声をかけないといけない。そうすれば、子供も自然にそれを学び取っていくはずです。 あるいは電車で寝過ごしている人がいたら、声をかける。ごくごく小さな事に、なぜか皆、躊躇している。別に良い格好をするためにしているわけではないんですよ。だから私は、「能力のある方から、する」と言っています。頭が良というわけではなくて、大人ということね。夫婦喧嘩でも、能力の高い方から謝る(笑)。そう思えば、謝りやすいでしょう?

そして大人の方から子供に声をかけないといけない。そうすれば、子供も自然にそれを学び取っていくはずです。 |

−− |

江戸の頃と同じですね。上に立つ人が、まずそれを示す事が重要なのですね。 |

越川 |

ちっとも難しい事ではないはずです。そして金科玉条のように「傘かしげ=江戸しぐさ」ではない、という事を知っていただきたい。もちろん形から入るのも間違いではないけれども、江戸しぐさは、もっと奥深いものなんです。

商人達が、商売の繁盛と江戸の繁栄を願って生み出したものですから、単なるサービスではありません。相手に恨まれず、合理的に利益を生み出す――そのコツでもあるのです。ただし、先にも言ったように特効薬ではありません。「百文の客より一文の客」という言葉が江戸しぐさにありますが、長い目で物事を見て、結果として利益を上げていくための、しなやかで、したたかなハウツーなんです。だから、現代にふさわしい江戸しぐさも生まれてくるはずです。もちろん江戸しぐさの原理原則は崩してしまっては意味はないけれども、現代のしぐさが登場してきても良いと思いますね。 |

−− |

相手も気持ち良く、自分も気持ち良い、そして互いの利益になる…今一度、その精神を学び直したいですね。 |