−− |

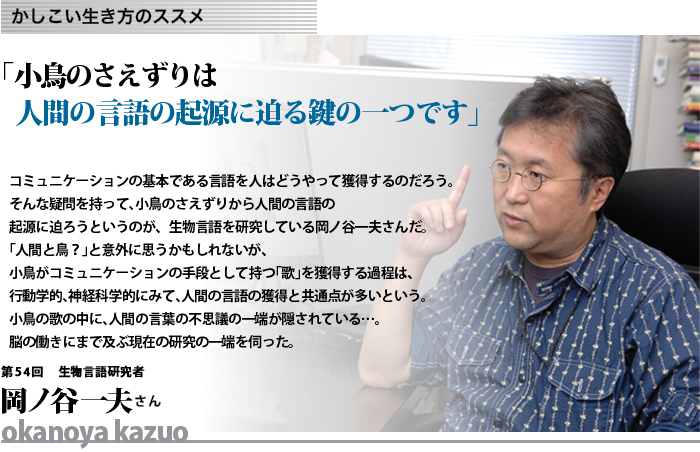

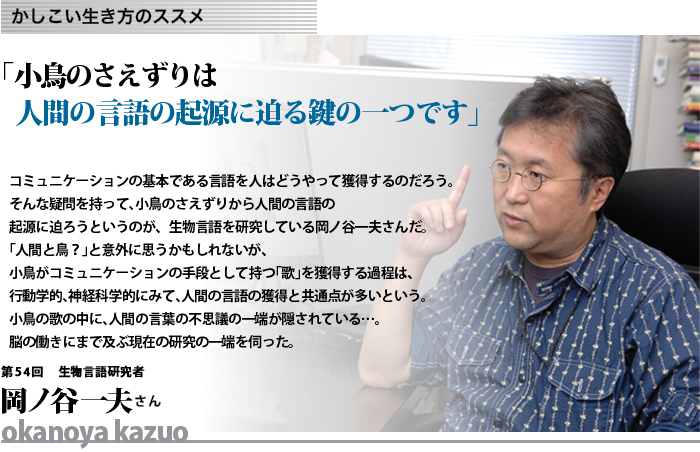

人間が言語を獲得する時の音声学習に着目して、小鳥やネズミといった動物を対象に研究をされているのですが、人間の言語の起源を、小鳥のさえずりを研究することで解明しようというのは、ユニークなアプローチですね。 |

岡ノ谷 |

まずここでテーマにしているのは「音声学習」ではなく「発声学習」ですね。音声学習というと、「お座り」と言った時に、お座りをする学習だと思う人が多いのですが、そのような学習は聴覚学習と言うべきでしょう。発声学習というのは「お座り」と言われたら「お座り」と言い返す事です。つまり同じ事が言えないと、発声学習とは言えないんです。ですから、これらの言い方の混同を避けるため、ここでは「発声学習」としましょう。

人間は親から言葉を学ぶ――つまり発声学習をするわけですが、このように発声学習をする動物は数少なくて、人間と小鳥とクジラくらいしかいません。鳥ではなくて「小鳥」。ニワトリやカモ、ダチョウなどは発声学習をしません。

小鳥の音声コミュニケーションには、「敵がいる」「おなかが空いたよ」といった、こういうときにはこういう鳴き声と決まっている「地鳴き」という鳴き方と、オスからメスへの求愛や縄張り争いの時にうたう「さえずり」とがあります。このうち、私達が着目しているのは、後者のさえずり、つまり小鳥の歌のほうです。小鳥はこれを、人間のように基本的に親から学ぶんですが、いくつかの音をいろいろな順番で並べたものであって、単語のように並べ替えて意味を伝えようとしているとか、一個一個の音に意味があるわけではありません。むしろ音楽のようなものを伝えているんです。その並べ方に規則があって、それを調べている内に、単純な文法があるということが分かりました。

だから小鳥を調べることによって、言語の基礎である「音を学ぶ」という事が、どういう脳の仕組みで行われるのか、どうやって音の並び方、更に言えば文法を脳がつくっているのかが分かってくるのではないかということなんです。 |

−− |

その他にも、小鳥の歌と人間の言葉の共通点というのがありますね。 |

岡ノ谷 |

小鳥の歌と人間の言葉というのは、行動学的、神経科学的に共通点が多いんです。行動から見れば、まず小鳥の歌も人間の言葉も、呼気をコントロールして音を作り、そこから先の器官、つまり、音源から先がフィルターとして働いて音声に多様性を作るという点。複雑な筋肉を精密に協調させて音を発生させているわけです。

次に、脳を見ると、人間も小鳥も大脳が非対称的に働くという共通点があります。人間の言葉も小鳥の歌も、脳の左側を使って行われているということが分かっています。更に驚くのは、学習の過程での共通点です。人間は、ある言語を母語としてスムーズに話すためには、概ね3歳までにその言語が話されている環境にいて、その言語の音声の特徴を獲得しなくてはならないのですが、鳥も同様に、生後の限られた時期に聞いた歌をお手本にして、自分の歌を作っていくんです。 |

−− |

小鳥は個々の音と、その順番を親から歌を聞いて学ぶそうですが、野外には種々様々な鳥がいます。その中からどうやって「自分の歌」を聞き分けるのでしょう。 |

岡ノ谷 |

生まれつき「自分の歌はこういうものだ」という鋳型を持っていて、それに基づいて自分と同じ種類の鳥の歌を学んでいくんです。ただし「ある程度」ですから、周りに同種の鳥がいない場合には、割と何でも学びます。 |

−− |

覚える時期に聞けば学ぶということですか。 |

岡ノ谷 |

そうです。人間だって動物の鳴き声よりも、人間の言葉を学びますね。つまり人間も含めて動物は、もともと自分が学ぶべきはどういう音なのか、ある程度は分かっていて、それをもとにして、細かい部分を周りから学んでいくわけです。 そうです。人間だって動物の鳴き声よりも、人間の言葉を学びますね。つまり人間も含めて動物は、もともと自分が学ぶべきはどういう音なのか、ある程度は分かっていて、それをもとにして、細かい部分を周りから学んでいくわけです。

このように、人間の言語と小鳥の歌とは共通点が多いんですね。

|

−− |

私たちが考えている以上に、小鳥は賢いんですね。 |

岡ノ谷 |

もし私達人間と鳥の体の大きさが同じだったら、鳥の脳のほうが大きい。他の動物と比べても、鳥はいろいろな事態に柔軟な対応ができる――そう言って、言い過ぎではないと思います。10年くらい前まで、鳥には知性の座である大脳皮質がないと言われていました。大脳皮質がないなら、知性は低いに違いないとなったのかもしれませんが、最近になって、鳥の脳には、人間の大脳皮質のような層状になった組織ではなくて、組織の一枚一枚が固まりになったものがあり、大脳皮質と同等の役割を果たしている事が分かってきました。そういう目で見ると、実は鳥の頭の方がよっぽど賢くできている点も多いんです。そういう観察結果が、ここ10年の間にたくさん出てきました。

例えば道具をつくる動物というと、チンパンジーなどを思い浮かべる方が多いでしょうが、ニューカレドニアカラスは、届かないところにある餌を取るために、針金を曲げてフックを作り、餌を取ります。 |

−− |

高度な道具ですね!かなり賢い。日本の町中でもカラスの賢い行動は、いくつも報告されていますね。 |

岡ノ谷 |

そうです。更に、人間しか持たないとされていた「エピソード記憶」というものが鳥にもあるという事が分かりました。「エピソード記憶」とは、例えば三日前に何をしたかを覚えているという事ですが、それを持っている動物は人間以外はいないとされていたんです。ところが鳥の中には、穴を掘って餌を溜めるものがいて、彼らは一週間前に埋めた餌と、昨日溜めた餌との違いをちゃんと分かる。つまりどっちに何を埋めたか分かっているんです。一週間前に、おいしいものを埋めたのだけれども腐ってしまっているかもしれない、であれば、昨日埋めたばかりのものを食べようという選択をしているんです。

更に餌を盗むやつが見ていない時に、餌を埋めかえるということをする。つまり他人の行動を予測するということも分かりました。他の鳥を見て「あいつが盗むに違いない」と、予測して行動しているという事です。面白い事に、こうした行動は一度餌を盗まれた経験がないとしません。こうして道具を作ったり、他人の心を読むというような行動を、鳥がよくするということが最近分かってきました。鳥はとても賢いんです。 |

−− |

小鳥の他に、ハダカデバネズミやデグーというネズミでも研究をされていますね。 |

岡ノ谷 |

このハダカデバネズミとデグーは、どちらもたくさんの鳴き声を持っています。鳴き声(鳥でいう地鳴き)は、いくつかの音を並べる歌とは違って、一個一個、独立した音を出すもので、それらがすべて、特定の異なる状況と関連しているんです。

地鳴きは、ほとんどの動物が持っているのですが、この2種類のネズミは、少なくとも17種類もの鳴き声を持っています。17種類というのはかなり多い。またデグーは求愛の歌もうたうので、小鳥で分かってきた歌に関する脳の仕組みが、ほ乳類のネズミでも成り立つのかどうか調べています。

一方、ハダカデバネズミはアフリカ原産で、極めて複雑な社会の中で暮らしています。真社会性といって、群れは一匹の女王と数匹の繁殖オス、ワーカー(働きネズミ)、ソルジャー(兵隊ネズミ)から構成されており、地下に掘られたたくさんの小部屋をトンネルでつなぎ、それらのコロニーを維持しています。女王が群れ全体を統率している変わった生き物で、女王が一番偉くて、その下が繁殖オス、ソルジャー、ワーカーというヒエラルキーが厳格にある。体の大きさも、階層が高いほど大きい。そうしたなかで、音声を使って社会をうまく運営しています。音声によって関係をスムーズに保つというのは、人間の言葉にも通ずる機能ですから、それをハダカデバネズミで研究しています。 |

−− |

鳴き声によってコミュニケーションを取り、それによって社会が維持されているというわけですか? |

岡ノ谷 |

そうです。大きい個体と小さい個体がトンネルの中ですれ違う時に、なぜか大きい方が上を、小さい方がその下を通るんです。そしてすれ違う時に、互いに「チュイチュイ」と鳴き合う。調べてみると、大きなネズミの方が低い声で鳴く。だから鳴き声を聞くと、どちらが偉いか分かるんです。暗い地下では視覚による判断は難しいし、密閉された空間なので、匂いはこもってしまって誰の匂いか判断がつかない。だから鳴き合うことで、どちらが偉いかを判断し、階級が固定されていくんです。 |

−− |

下克上などは起きないのですか。 |

岡ノ谷 |

ほぼないですね。小競り合いはあるのですが、鳴き声で決まってしまうから大した事はありません。女王が死ぬと内乱が起きますが、争うのはその時くらいです。最近では、社会階層を判断して、自分がどう鳴くべきかというのを決めている脳の部位があるということが分かってきました。 |