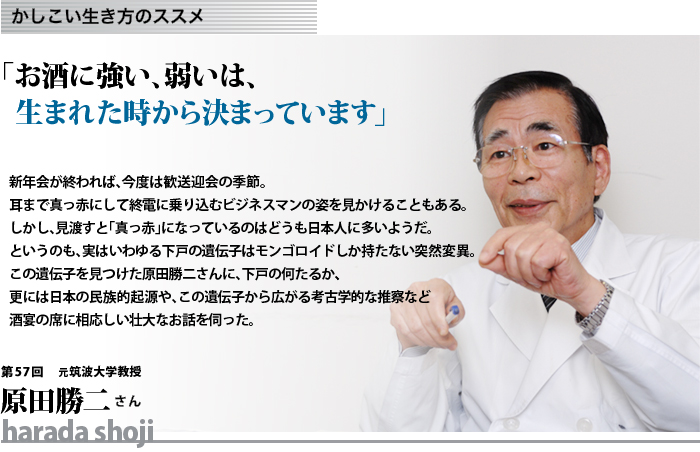

原田 |

しかし、ここでもう一つ問題があります。「本当に黄色人種だけが赤くなるのか」という問題です。そこで世界中から血液のサンプルを集めて検査したところ、はっきりと違いがあらわれました。

アメリカ、ドイツ、フランス、エジプト、ガーナなど世界各地から血液のサンプルをもらってDNA解析を行ったところ、白人と黒人のサンプルは全てNN型でした。D型の遺伝子を持っているのは、日本人や中国人などモンゴロイドすなわち黄色人種系民族だけ。ただし古いタイプのモンゴロイド系民族であるパプアニューギニアやオーストラリア原住民はすべてNN型でしたのでお酒に強いと考えられます。

人類の起源はアフリカだと言われています。今から20〜30万年前に現生人類がアフリカで誕生した。その後、人口の増加や食料不足などにより、今から10〜12万年ほど前に大移動が起こり、一部は現在の中近東辺りに定着した。更に5〜7万年程前に一部は現在のヨーロッパ地域に移動する一方、別の集団はアジア方面に拡散、移動を続けたわけです。このようにしてアフリカ大陸に住む黒人、ヨーロッパ大陸に住む白人、アジア大陸に住む黄色人種に分岐しました。

一方で、ALDH2に関してD型遺伝子を持っているのは黄色人種だけ。ということは、少なくとも突然変異によって酒に弱いD型遺伝子が誕生したのは、三大人種に分かれた以降の事だと推定されますよね?

他の多くの種類の遺伝子を使って人類の系統樹を作ってみると、2.5〜3万年程前に、中国大陸の南方でD型遺伝子が誕生したと推定されます。その遺伝子を持った人類の一部は北方へ移動し、その一部は朝鮮半島を経由して日本へ、あるいはベーリング海を渡ってアメリカに移動したグループはアメリカ原住民になったと考えられるのです。

更に詳しく言うならば、遺伝的な偏り「遺伝的浮動」や「混血」が関係しています。遺伝的浮動というのは、例えば1000人の集団の一部、100人が別の地域へ移動したとします。その際、たまたまその小集団中のお酒に弱い遺伝子の頻度が元の母集団より高かったとします。その集団が新天地で子孫を増やし、大きな集団となった場合はD型の人が多い集団が新たに形成されます。もちろん、逆の場合もあります。昔は、親族など小さな集団で移動する場合が多く、こうした偶然の偏りが起きる可能性があったわけです。例えば、中国大陸では南の方はD型をもつ人の割合が北方に比べて多いのですが、変異遺伝子が民族の中で蓄積される中、人口の増加のため新天地を求め、民族集団が南から北へと移動していったと推測されます。 |

| |

|

−− |

確かに、人類の起源と拡散の様子と、D型遺伝子の人種分布は重なり合いますね。 |

原田 |

例えば、オーストラリアの原住民やパプアニューギニアなどはアジア系ですが、古モンゴロイドに属します。調査しますと、彼らの遺伝子型はすべてNN型でした。まだ中国大陸とこの地域が地続きの頃に渡った人々であり、ALDH2変異型をもつ新モンゴロイドが中国大陸に登場する以前ことでした。また、南北アメリカの先住民についても同様なことがいえます。 |

−− |

それでは実際、白色人種で顔が赤くなる方はいないのですか。 |

原田 |

今までモンゴロイド系民族以外でD型が検出された例は一つもありません。アルコールの摂取によって血管が拡張して体温が上がり顔だけが赤くなるという現象はありますが、D型遺伝子をもつ人のように、全身の紅潮、呼吸数や心拍数の増加、頭痛が起こるような状態とはまったく違います。 |

−− |

白人、黒人系では、これまで一例もD型が検出されていないのですか! |

原田 |

そうです。昔、ドイツで研究していた頃「お酒を飲んで顔が赤くなる方はお知らせ下さい」と新聞広告を出したことがあります。応募して来られた人のALDH2型はすべてNN型であったし、飲酒テストをしても赤くならない。「今日は調子が良いから」なんて言われたけれど(笑)。集団調査ではハンガリーで極々わずかですが、D型遺伝子が見つかりましたが、これも歴史を考えれば当然の事。ハンガリーは、長い間モンゴル帝国の支配下にありましたから、その間にモンゴロイドとの混血があったのでしょう。同じように、中国と交流のあったインドにも少数ですがD型遺伝子が検出されています。 |

| |

|

−− |

D型は、モンゴロイドの特徴的な遺伝子ということは、大陸からそれらが伝わってくる以前は、日本もNN型の人しかいなかったのでしょうか。 |

原田 |

ええ、そう考えられます。当時、遺伝子による人種の違いを調べていたのですが、同じように日本列島でもお酒に弱いD型遺伝子を調べることで、日本人の民族的な起源を見ることができるのではと思いました。 ええ、そう考えられます。当時、遺伝子による人種の違いを調べていたのですが、同じように日本列島でもお酒に弱いD型遺伝子を調べることで、日本人の民族的な起源を見ることができるのではと思いました。

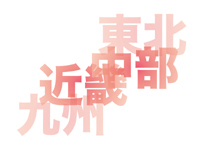

元来、日本人の遺伝的な二重構造は、頭蓋や歯の形態学的特徴や、免疫に関連した特殊な遺伝子に表れていると言われています。つまり現代の日本人は、南方系(古モンゴロイド系)の特徴を持つ縄文人と、北方系(新モンゴロイド系)の特徴を持つ弥生人、この二つの要素を持つと言われていたんです。それをD型遺伝子からも立証出来るのではないか…。もともと弥生人というのは、大陸から来た人々です。弥生時代、大和朝廷に関係の深い人々が朝鮮半島を経由して日本へと渡来した。この人たちは、つまりD型遺伝子を持っていた人々です。となると、仮説として大和朝廷の中心である近畿や中国地方にD型遺伝子を持った人が多いのではないか、更に地方へ拡散していく中で土着の人達と混血していった、その過程が残っているかもしれないと考えたのです。特に江戸時代は藩政によって、自由に移動など出来なかった。そもそも人々が自由に移動出来るようになったのは、廃藩置県が行われた明治になってからのこと。つまり400年もの間、同じ地域に住み、他への移動は困難だったわけです。また明治になっても、現在と違って、全員が自由に移動できたわけではありませんし、調べてみたら遺伝子の地理的勾配が見つかるかもしれない。この仮説を実証するため、北海道から沖縄まで全国を調査しました。その結果、中部、近畿地方は

D型遺伝子を持った人が多く、アルコール消費量も低い。逆に、東北地方や南九州地方などは他県に比べてD型遺伝子を持った人が少なく、アルコール消費量も高い結果となりました。そして、東京は各地方から人々が集まっているためか、ほぼ全国平均に近い値を示しまし

た。

|

|

−− |

最も高い地域と低い地域では、20%も遺伝子頻度が違いますね。 |

原田 |

以前、東京在住の人を対象にお酒に強い、弱いを調べる機会がありました。東京には、いろいろな地方から人が来ていますから、調査のついでに両親がどこの出身かも調べてみたのです。結果は両親が東北や九州方面の出身者は圧倒的にN型が多く、逆に関西方面の出身の人はD型を持った人が多かった。これがヒントになり、系統的に各地を調べてみようということで約6000人を対象に調査を行ったのです。こんなにはっきり違いが出るとは私自身も想像していませんでした。 |

| |

|

−− |

遺伝子一つから、実にたくさんの事が分かるのですね。 |

原田 |

この遺伝子は環境に中立な遺伝子だからこそ集団中に保存され、各集団の遺伝子頻度を調べることよってさまざまな事が分かったのです。もし病気と関連するような遺伝子だったならば、淘汰されて保存されることは無いですから、こうやって調べることは出来なかったでしょう。

現在は、アルコール関連障害などが問題となっていますが、お酒の大量摂取ができるようになったのは、産業革命以降。日本でも大量生産が可能になったのは明治以降です。今は、お金を出せばいくらでも飲むことができるから、アルコールに関連した問題が起きているわけです。昔はどちらかというと貴重品で、乱用するほど手に入らなかったでしょうし、アルコールが唯一の栄養源などでもない。もし生存に密接に関係した遺伝子であれば、すでに淘汰されているはずです。また血液型などのように人類誕生の頃からあるものならば、人種や民族の拡散の研究に応用することは難しかったでしょう。また、飲酒という身近な習慣に関連する遺伝子情報だからこそ、皆さんに興味を持っていただけるし、理解してもらいやすいですね。 |

|

−− |

ええ。それにお話を伺って、お酒は訓練して飲めるようになるものではないという事もよく分かりました(笑)。 |

原田 |

強い、弱いは遺伝的に決まっているものであって、DD型の人は、NN型と飲み比べをしても絶対に勝てません(笑)。ND型の方は、我慢すれば、赤くなりながらもゆっくり飲むことは出来る。しかしながらこのような弱いタイプの人が無理に飲んでいると、いろいろな弊害がありますから注意が必要です。逆にお酒に強いNN型の人は、アルコール性肝疾患になる割合が高い。自分がD型遺伝子を持っているかどうかは、口腔面膜を綿棒で取って遺伝子検査を行えば、数時間で分かります。他にも手軽な方法として、「エタノールパッチテスト」というのがあります。ガーゼ付き絆創膏を70%の消毒用アルコールで湿らし、これを肘関節と脇の中間など、皮膚の柔らかいところに貼リます。7分後、テープを剥がして様子を見ます。10分たっても皮膚に変化がなければお酒に強い体質、赤くなれば弱い体質というのが分かります。85%程度の精度で判定できますよ。 |

| |

|

−− |

この研究の先に、どのようなことを見据えていらっしゃるのでしょうか。 |

原田 |

遺伝子の働きについてはまだ不明のところがありますが、最近、遺伝子の発現機構に関わるRNA干渉(RNA interference)が報告されました。簡単に言うとDNAの転写産物であるRNAの一部が断片化されたもの、すなわちsiRNA(small

interference RNA)がRNAから蛋白への転写を抑え、蛋白の発現量を調節する機構です。人工的に作ったsiRNAを投与することにより、これまで治療が困難とされていた病気に対する新たな治療方法が開けるはずだと考えています。今後5年から10年の間には確立されていくのではないかと期待しています。 |