−− |

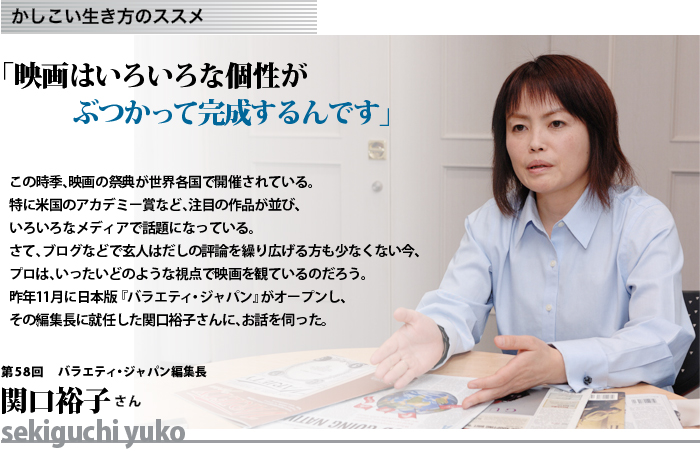

関口さんが映画業界に入られたきっかけは何だったのですか。 |

関口 |

最初は、映画作りに関わりたくて、高校生の頃から自主映画を作ったり、いろいろとやってはみたのですけれども、自分にはその才能が無いという事が、早々に分かりまして(笑)。映画が好きだったので、それに関わる仕事はしたい。けれども自分はクリエイターじゃない。だとすれば、「作品」をもってして、それをどうにかする仕事しかないなと思ったんです。それで映画の配給会社に入るか、ジャーナリストになるか考えた結果、後者の選択に至りました。 |

−− |

かなり早くから、映画の道を進もうとは考えていらしたのですね。映画のどんなところが好きだったのですか。 |

関口 |

子供の頃にディズニー映画を観た経験をお持ちの方は多いでしょうが、私もまず、アニメーションに興味を持ちました。例えば『バンビ』。バンビが氷の上を、足を絡ませながら滑っていくシーン、映像と音楽とストーリーが相まって、観ていてとても楽しかった記憶があります。でも、それだけではなくて、映画の持つ「特別感」も魅力でした。映画を観るために親に映画館に連れて行ってもらえる「よそゆき」な感じですね。 |

−− |

一つの作品からというよりも、映画と映画を取り巻く世界に引かれたのですね。 |

関口 |

そうですね。小説には物語があって、音楽にはメロディラインと詩がある。絵や写真はピクチャーとして、そこに存在する。それも、もちろん良いのだけれども、映画は、それら全部を総合して「動く」。その世界がすごいなぁと感じたのです。そういう中で、自分も何か作ってみたいなという思いがありました。それで自分なりに作ってはみたのですが、「我ながら…」という出来でしたので(笑)。それで自分に何が出来るかを考えた結果、今に至っているんです。 |

−− |

プロとして観るようになってから、映画の見方は変わりましたか? 『キネマ旬報』に入社されて編集長として活躍され、現在は『バラエティ・ジャパン』の編集長と、きっとどっぷりと映画浸けの日々を過ごされていると思います。 |

関口 |

そうでもないんです。ミーティングやら来客やらが重なって試写に行けない時もあって、気がつくと1ヶ月経っていたなんてこともありますね(笑)。それで週末に「久しぶりに映画でも観に行こう!

でもこっちは重そうだから、あっちのにしようかな」となることもあります。 |

−− |

普通ですね(笑)。 |

関口 |

普通ですよ(笑)。家でムービーチャンネルを観るのも、すごく好きですね。監督が誰とか脚本が誰とかいった情報がまったくない状態で、ただテレビをつけていたら始まって、面白いと思って観ているうちに、後から「あ、あれかぁ」と思い出して、仕事モードに切り替わったりする事もありますけれども(笑)。もちろん批評の本なども読んだりもしますし、映画へのアプローチのための勉強はしますが、「映画を観る感覚」というのは、昔からあまり変わっていませんね。突き詰めていけば「ああ面白かった」という感覚が軸なんです。 普通ですよ(笑)。家でムービーチャンネルを観るのも、すごく好きですね。監督が誰とか脚本が誰とかいった情報がまったくない状態で、ただテレビをつけていたら始まって、面白いと思って観ているうちに、後から「あ、あれかぁ」と思い出して、仕事モードに切り替わったりする事もありますけれども(笑)。もちろん批評の本なども読んだりもしますし、映画へのアプローチのための勉強はしますが、「映画を観る感覚」というのは、昔からあまり変わっていませんね。突き詰めていけば「ああ面白かった」という感覚が軸なんです。

ただ、映画を観る時にそれについて書くポイントを意識するようにはなりました。2月24日にはアカデミー賞の授与式があり、過去の作品や今年の作品で受賞するだろうと思われる作品を一通り観たのですが、アカデミー賞は、ご存知のように、その年に作られたものから選ばれます。だから、まとめて作品を観ていくと、その前後の世情が映画の中に反映されているのが透けてきます。人々が何を思っていたのか、どんな社会だったのか、何を幸福に思い、何を不満に思っていたのかが凝縮されていて、作り手達がそれらを代弁している感じを受けます。

|

−− |

最近観たもので、そうした印象を強く持った作品はありますか。 |

関口 |

例えば『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』という作品。主人公の男が、石油採掘で富を極めていくのですが、その冒頭、延々と原油を掘っている場面が続く。危険を冒して深くて暗い穴を掘り進め、原油を見つけては、また場所を移動して原油を採掘する…。そうやってパイプラインを引いて、他の所と結びついていく。狭くて、深くて、辛いなかで、原油の井戸を掘る。掘った後は、皆を前に派手に投資を呼びかけ、わーっと世界が広がっていく…。その対比が、映画を観ている者に、主人公と同じような井戸の中の圧迫感と外に広がる爽快感を交互に与えていく。そして、広がった時の爽快感をもっと得たいと願い、歯車を狂わせていく主人公の状況を体で感じられるようになってくる。更に、狭い所から広い所へ、広い所から狭い所へという場面の繰り返しと、「原油」を見ていくうちに、これは単なる一人の狂った男の妄執なのではなくて、原油を巡る世界情勢がいかに視野を失っているかというメッセージが見えてくるんですね。これがこの映画を観る一つの視点かなと思います。 |

−− |

映画を通して、作り手の視点が見えてくるという事ですか。 |

関口 |

雑誌などにコメントを書くポイントとして、私自身がそう思ったのであって、作家が本当にその通りに意図していたかどうかは分からないですよ。ただ作家本人にそう言うと「そうそう。僕もそう思っていたんだよ」という事も結構ありますね。でも知人の映画監督に聞いてみたら、そういう質問をされるうちに「ああ、もしかしたら自分はそういうつもりで作っていたのかもしれない」と、その気になっていく事もあると言っていたので、後付けの可能性も大です(笑)。

映画は、いろいろなとらえ方があった方が良い。ストーリーラインを額面通りに受け取るという見方もあるでしょうが、映画は監督だけでなく、美術や衣装の人などが、それぞれのポジションから見え方や構図に注力を注ぎながら、ある世界観を作っているもの。だからこそ、そこから広がっていくものが相当あると思うんです。映画には多くの人が関わっていて、その人たち一人一人の個性が一つの映画の中で表現されているんです。 |

−− |

今、ブログなどを通じて映画に関する意見が個人からも発信されていますが、その中にあっても、プロと素人との違いはどこにあるとお考えですか。 |

関口 |

私達が批評する意味は、単に好きとか嫌いだとかを言うのではなく、その映画が更に切磋されるためにはどうすれば良いのかを示す事です。観客に対しては「この映画は一つの方向として、こういう視点がある」というガイドラインを提示する事。映画製作に関わっている人や、投資する人も含めた作り手に対しては、「こういうアピールがあっても良いのじゃないか」と発言するためです。公開に先立って映画のストーリーを伝えるだけでは、単なるプレスリリースの焼き増しになってしまうし、そこに意味はないと思います。映画のジャーナリストとしては、プレスリリースじゃない事を、いかにプラスに出来るかを考えていますね。いろいろな事情もあって、なかなか難しいのですが、『バラエティ・ジャパン』のような媒体によって、それが実現できればと思います。 |