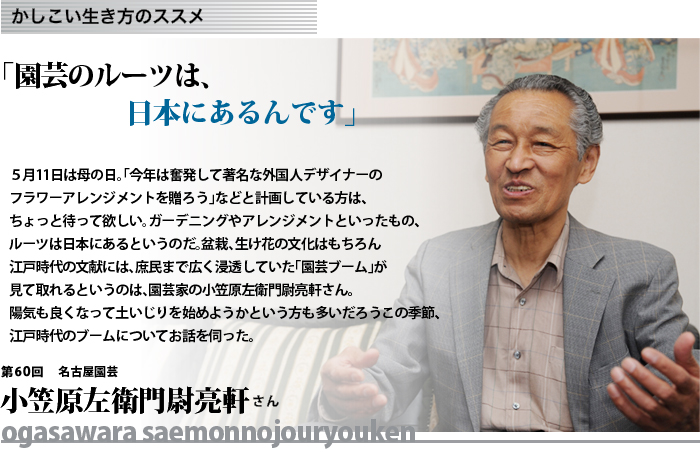

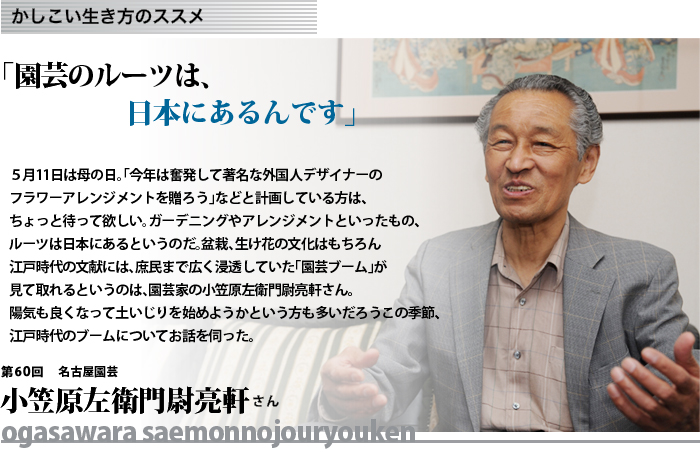

−− |

私たちはガーデニングと聞くと、海外から入ってきたもののように思ってしまうのですが、実は江戸時代にそのルーツを見る事が出来るそうですね。 |

小笠原 |

おっしゃるように、近頃はガーデニングブームというのでしょうか、植物を楽しむ方が増えました。では実際、ガーデニングというものを、庶民レベルでどこの誰がやっていたかというと、実は江戸時代にルーツがあるように思います。確かにヨーロッパには庭園というものがありますけれど、500年前にも本当にあったのか。例えばシェイクスピアの作品にどれだけ庭が登場してくるのか、あるいはもっと古い小説の中に庭がどのように登場してくるのかというと、案外見当たらない。フラワーデザインもそうです。ヨーロッパの人たちが「こんな素晴らしい芸術があるのか」と日本にあこがれて、自身の文化に取り入れたものなのです。 |

−− |

その「素晴らしい芸術」が生け花ということですね。 |

小笠原 |

そうですね。「フラワーアレンジメント」という言い方をすれば、海外から持ってきた新しい概念と思いがちですが、ルーツは生け花にあるんです。もちろんヨーロッパにも花を飾る文化はあったでしょうが、それを生け花という形で、芸術まで高めたのは日本です。 |

−− |

日本でそこまで発展した理由はどこにあるのでしょうか。 |

小笠原 |

縄文時代や古墳時代の古墳墓を掘り返すと、ご遺体のすぐそばから花粉がたくさん出てくる。そうした事から見ても、はるか昔から、死者を葬る時にお花を入れていたのではなかろうかと考えられます。その後、神道の広がりや仏教の伝来によって、神仏に対して花をお供えしてお飾りする――専門的な言い方をすれば荘厳するようになりました。それが段々と儀式の場や生活の空間も花で彩ったら良かろうという事で、「花道(かどう)」が始まったのです。仏前から、生活空間である書院空間へ、更に居住空間へと、さまざまな形で花が生けられるようになり、江戸の初期になると大流行になりました。しかも当時のトップである天皇が生け花を趣味とされていたので、花道ブームはますます広まっていったのですよ。 |

−− |

宮中で、立花の会を催されていたとか。 |

小笠原 |

そうなんです。特に後水尾天皇(在位1611〜1629年)は、親王や公卿、高僧などとともに、年に何回か宮中紫宸殿(ししんでん)を花で飾ったと言います。天皇自ら花を立てられたという記録も残っています。そしてそれを指導したのが、二代目池坊専好でした。今で言えばフラワーアレンジメントの大先生が、御所で教えているというところでしょうか。後水尾天皇は、第108代天皇として即位され、紫衣事件で幕府と対立して譲位されました。譲位後、後水尾院のもとには、公卿の他に町衆なども含めた文化人が数多く集まったと言います。文化サロンですね。そうした人たちが生け花をこぞってなさっていたのです。 |

−− |

その時代の頂点にいる方たちが、生け花という文化を築いていく…。そして武家や公家から発した文化を、庶民がどんどん真似することで裾野が広がっていったわけですね。 |

小笠原 |

そうです。商人たちが豊かになり、武家や公家の文化を取り入れる。つまり一般化していったわけですが、そのためにはテキストが必要で、寛永時代に初めて生け花のテキストが出版されました。最初は『古今立花集』など花形の精密でしたが、時代が下がってくるに従って、庶民の生活に親しみやすいものに改良されながら、出版されていったのです。 そうです。商人たちが豊かになり、武家や公家の文化を取り入れる。つまり一般化していったわけですが、そのためにはテキストが必要で、寛永時代に初めて生け花のテキストが出版されました。最初は『古今立花集』など花形の精密でしたが、時代が下がってくるに従って、庶民の生活に親しみやすいものに改良されながら、出版されていったのです。

当時の文献からは、相当な生け花ブームだったことが伺えるんです。例えば、狂歌の作者連中がこのブームを冷やかして、『投入狂花園』という本を作っています。ここでは、よく見ると花ではないものを生けて、そこに狂歌を添えて遊んでいるんです(笑)。よーく見て下さい。

|

−− |

花ではないもの?うーん…あ、刀が生けてありますね。羽子板に、茶せん、お椀の蓋…孫の手まで生けてありますね。これなんて、裏返した傘に大根おろしを盛って、そこに大根を生けている!

まったく仕様も無いというか、馬鹿馬鹿しいと言いましょうか(笑)。 |

小笠原 |

そうそう(笑)。面白いでしょう。こうやって庶民が熱中している生け花を茶化しているんですよ。彼らが俎上に載せるのは庶民の生活ですから、裏返せば、確かにこの時代、生け花ブームがあったという事に他なりません。 |

−− |

確かにそうですね。 |

小笠原 |

浮世絵にも花を生けている姿が、多く描かれています。変わったところでは、江戸時代の版元として有名な蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)が出した風俗本なども面白い。喜多川歌麿や東洲斎写楽の浮世絵、山東京伝らの黄表紙・洒落本など大衆本を数多く作った人ですが、彼が出版したものに生け花紹介もどきの風俗本『一目千本』があります。「吉原のあの店のナンバーワンは桜に似ている」とか、「こちらのは藤の花だ」とかを、置屋の名前と花魁の名前などを記しながら、それぞれを花に見立てた本です。これがまたヒットしたらしい(笑)。 |

−− |

木蓮の花、椿、葛の花、わさびまでありますね。 |

小笠原 |

わさびは、4月頃に咲く花ですけれど、この花魁はぴりっと辛口だったのでしょうね(笑)。野菊に水仙、ひまわりに菊――ひまわりは当時、丈菊(じょうぎく)と呼ばれていました。 |

−− |

背が高かったのでしょうか(笑)。 |

小笠原 |

そういう想像も楽しいですよね。そして生ける器にも非常に凝っている。わざと植木鉢を使って生けてみたり、水つぎを利用してみたりと、器を見ているだけでも面白いでしょう? |

−− |

花から花魁のイメージが膨らみますし、よくこれだけ花を違えながら見立てたものだと感心します。植物をよほど知っている人でないと、こんな見立てはできないですよね。遊び方が徹底しているし、そこにセンスを感じます。 |

小笠原 |

これはまったくの遊びでしょうが、花形図というのは、本当にたくさん出版されていました。そうしたところからも、花に対する意識の高さが分かりますね。 |