−− |

建築やインテリアへの展開というのは、制限も多いのではないでしょうか。 |

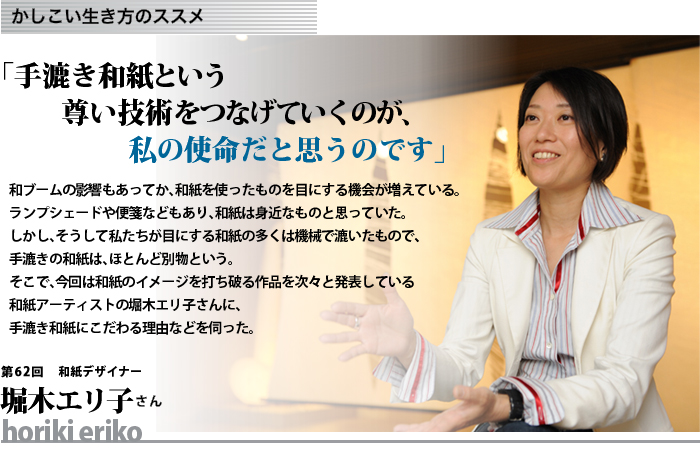

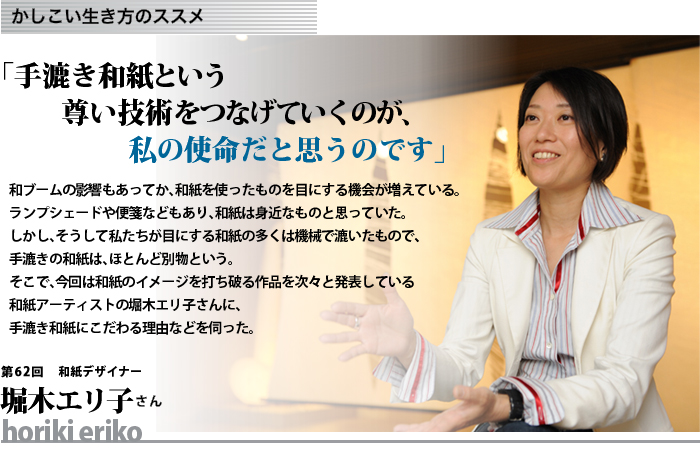

堀木 |

ええ。和紙の燃える、汚れる、破れる、退色する、精度が無いという不安がある限り、そういう場面での使用には不向きですから、それを解決していかないといけないんです。そこで、和紙をアクリルに貼って穴が空かないようにする、あるいはガラスで挟んで外壁にも使えるようにする、ガラスコーティングをして汚れないようにするといった、新たな技術を開発してきました。 |

| |

|

−− |

作品の中には、和紙の反りを防ぐためにアルミパイプを漉き込んだものや、これまで漉く事が不可能だった巨大な一枚和紙などもありますが、単に和紙を二次加工するだけでなく、漉く技術自体も変えていると伺いました。 |

堀木 |

これまでに私は和紙に関して特許を2つ取得していますが、どちらも、新しいモノを作るためには、その道具から作るという考え方なんです。例えば大昔、狩りをするとしましょう。危険な動物には近づけませんから、鏃を遠くへ放れるように鉄を叩いたり、石を削ったりして道具を作ったわけですよね。逆に近くの獲物を捕らえる時は、突きやすいような鏃を加工しました。つまり、まず道具を作る。

では、今、モノを作る時に皆さんどうしますか? 道具を買いに行くでしょう? その上で、学校で教えてもらったり、インターネットで調べたり、あるいは本に書いてある方法でモノを作ろうとするでしょう。でも買ってきた道具で、教えてもらった方法で作るのでは、どこかで誰かがやった結果しか出ないのは当たり前です。じゃあどうするかというと、職人さんが使っている紙漉き本来の道具は一切使わずに、道具から新しく作るという発想にしたら、新しい事柄が起こるんです。 |

−− |

巨大な和紙も圧巻ですが、ランプシェードの立体和紙は、まったく骨組みがなく、紙だけで三次元構造が出来ていますよね。これも、道具から作られたのですか。 |

堀木 |

そうです。建築家の「卵形の照明を作って欲しい」という要望から生まれた作品ですが、丸いシェードなら竹籤や針金で骨組みを組んで、和紙をちぎって張り込んでいくという方法でも確かに作れますし、それで良かったのでしょう。でも、そうであれば、私よりも提灯屋さんの方が上手だし、

照明メーカーさんの方が、安くてきれいなものを大量に作れますから、私自身が作る意味はありません。じゃあ何が出来るのか…

|

「たたみいわしのような和紙」の要望に応えて作った。 |

建築家は「卵」を欲しいと言っているわけです。それでずっと目の前に卵を置いて眺めていたら、気づいたんです、「卵には骨がない」って。それで、骨がない卵型のランプシェードを作ろうと思ったんです。立体和紙に限らず、いつも和紙でしかできない表現、私にしかできない表現というものを、一つひとつの要望の中から見つけていくんです。そして、作る時は、今まである道具や考え方は使わない事。簡単でしょう?(笑)

|

−− |

試行錯誤の積み重ねでこういった作品が出来ているわけですね。スリットが入ったような和紙がありました。あれも後から切ったりしたものではなく、最初からその形に漉いたものだそうですね。これも、そうした要望があったのですか。 |

堀木 |

ええ。建築家からの要望がありました。和紙を空調や扉のすぐ側に吊ると、薄くて軽いため、空気が動く度に和紙が揺れます。それでは、例えばパーティションとして使おうと思っても、うっとうしいですよね。それで「なぜ揺れるのか」と、原点に戻って考えたら、表面積を減らして空気抵抗をなくせば良いと気づきました。そうすれば空気が抜けるから揺れにくくなります。そうして私にしかできない発想をした結果、できあがったのが、この作品です。 |

−− |

先に形があるのではなくて、全て、何かの要望に応えるために生まれたものなのですね。 |

堀木 |

今、目の前にいる人の「こんなものを作ってほしい」という要望は、時代の要望でもあると考えています。その要望に自分を対峙させていく――単純に、今までやったやり方でやってしまうと、もっとうまく作れる人がいたり、量産出来る人がいるわけですから、それ以外の方法で作らないと、「今」という時代に、私が生きている意味がないでしょう? |

−− |

「出来ないとは絶対言わない」そうですが(笑) |

堀木 |

私がやらなくても良いなと判断する事はあります。私達の和紙は手漉きで価格も高いですから、ガラスや布、アクリルなど、他の素材でも作れるなら、わざわざ和紙で作る意味がありません。それに私よりもっと専門的な素晴らしい人がいる時は、ご紹介します。それがやらない仕事ですね。ただ「出来る、出来ない」で二分するならば、無理難題は受けます(笑)。 |

−− |

これまでの無理難題の中でも印象的なものは何でしょう。 |

堀木 |

和紙で車を作るというものがありましたね。ハンドルもホイールも全部和紙。和紙じゃないのは、タイヤと電気関係だけ。全体が淡く光っていますから、ハンドルを握っていると、まるで日だまりの中でハンドルを握っているような感じで、とっても気持ち良いんですよ。ハノーヴァー博覧会に出して、今はトヨタ博物館にあります。時速125kmまで出て、2人乗りです。 和紙で車を作るというものがありましたね。ハンドルもホイールも全部和紙。和紙じゃないのは、タイヤと電気関係だけ。全体が淡く光っていますから、ハンドルを握っていると、まるで日だまりの中でハンドルを握っているような感じで、とっても気持ち良いんですよ。ハノーヴァー博覧会に出して、今はトヨタ博物館にあります。時速125kmまで出て、2人乗りです。

他にも鉄骨ごと和紙に漉き込んで作ったドームがあります。大きな鳥かごの様な鉄骨の構造体ごと和紙に漉き込んで、運搬のために分割して、現場でドームを組み上げたものです。

|

−− |

もとは1枚の紙からできたドームということですよね…。よくそんな要望を受けられましたね。絶対に出来るという自信があるのですか。 |

堀木 |

大体どんな仕事でも、開発期間は一年くらいしかありませんが、一年後にそれが出来るという確信はありません。でもそこで「出来ない」という選択肢を、自分の中から捨て去るんです。つまり「出来る」という前提で「どうしたら出来るか」しか考えないんです。 |

−− |

アクリルに挟んだものなど、それによって和紙のテクスチャが変化してしまうようなことはないのですか。 |

堀木 |

アクリルと和紙では収縮率が違いますから、普通には貼れません。そこで捨て張りの役目を果たす、巨大な粘着シートを開発しました。汚れ防止のガラスコーティングも、本来は車に施すコーティング材を、和紙用にアレンジしたものです。防炎加工も同じで、和紙の風合いや質感を変えないものを開発しました。合わせガラスに和紙を挟みこんだものは、他でも見かけた事があるかもしれませんが、ちょっと濡れたような色になってしまうんです。そこで、和紙本来の風合いのまま、乾いた色のまま挟み込む技術を開発しました。そうした処理を可能にする技術があれば、和紙の可能性が広がります。今まで誰も出来なかった事だから「無理難題」と言われるわけで、もしそれが出来たら、新しい技術を開発した事になる。それを目指していますし、一つの技術を開発しても、それに留まることなく、毎日「ああやってみようかな、こうやってみようかな」と考えていますね。 |

−− |

「和紙は作る過程において、研ぎ澄まされた精神性がある」そうですね。白い和紙には、尊さがあると。 |

堀木 |

和紙の職人さんにとって、不純物を取り除いて白く、白くしていくのは、紙が「神」に通じるという精神性があるからです。古来、白い和紙は、不浄なものを浄化するとされてきました。神事や祭事に際して、和紙とお酒や塩は、お清めに使われてきたものです。そうしたものが、日本人のDNAの中に残っているのではないでしょうか。 |

−− |

ポチ袋にしても、本来は白い紙でお金を包み、不浄なものを浄化して差し上げるという意味があったのだそうですね。 |

堀木 |

熨斗(のし)もそうです。「誰から貰ったか分からないから、名前を書くためのもの」と言った大学生がいましたが(笑)、そうではなくて品物を白い和紙で包んで浄化して差し上げるという行為が、熨斗になったんです。お供え物もそうです。食べ物を白い和紙の上に置いて、浄化した食べ物を神様に捧げるわけです。そうした和紙の向こう側にある思いも、大切な文化ですから、それを伝えていかなくてはと考えています。だから私はよく、日本の紋様を作品に使います。

昔の人たちはモノを作る時に、祈りの気持ちや感謝の気持ちを、そのモノに込めました。波状の線が縦に規則正しく並んだ「立湧(たてわく)文」は、宇宙の良い兆しが沸き上がるという意味をもつ紋様です。輪が連綿と連なった、「輪違(わちがい)」も吉祥の紋様で、一つの輪を人とみると、互いの良いところが重なりながら、少しずつ広がっていく、発展していく柄です。普段何となく見ている紋様の背景にも、祈りや感謝の気持ちが込められて、一つのデザインになっているんです。だから、デザインをする時にも、なぜその色なのか、なぜその柄なのかに意味がないといけないと私は考えています。 |

−− |

そのモノの背景を知る事で思いを馳せる事が出来ますね。 |

堀木 |

そうなんです。祈りや意味が込めたモノを作ることによって、空間自体にも意味が出るだろうと思います。

結局、何のために仕事をしているかというと、人のためにしているんですよ。「何となく作りたいから、作りました」では、趣味の世界です。仕事は人のためであって、例えば私の和紙が求められている空間がレストランだとしたら、そのレストランに訪れる人のためにモノが出来上がっていないといけないんです。人の役に立たないものは廃れていってしまいます。

更に言えば、人間そのものが、人の役に立つためにあると考えた方が良いと思っています。40歳くらいまでは、自分の生き甲斐を見つけたり、好きな事をしていていいと思うのですが、一生そのままだったらダメ(笑)。私はたまたま39から40歳になるときに大病をして、もう死ぬかもしれないと言われました。その時に遺書を書いたんです。和紙の文化や業界の事を、いろいろ考えながら、自分が生きていたらやらなければいけない事、あるいは自分が死んだ後にスタッフにやって欲しい事を命懸けで遺言状にまとめました。そしたら「ここに書いた事を成し遂げるには、スタッフだけでは無理だな」と気づいたんです。「私がやらなきゃ無理だ、死んでる場合じゃないやん」と(笑)。それから3年のうちに、遺言状に書いた事を全部やり遂げました。目標が明確になった事で、全部、成し遂げる事ができたんです。もちろん、それまでも私は職人さんのために仕事をしてきたつもりでしたが、そうは言うものの、断固とした方向性は、やはり自分のためでもあったわけです。それが40歳を過ぎたら、和紙の業界にどう貢献するか、日本の伝統文化をどう世界に知ってもらうか、和紙を通じて社会の要望にどう応えていくか、それだけになりました。 |

−− |

使命感ですね。だからこそ厳しい作業にも耐えられるということですね。 |

堀木 |

やるからには一流でありたいし、トップでありたいんです。 |

−− |

和紙の世界で一流という事ですか。 |

堀木 |

いえ。世界に通じる日本の産業として、きちんと紹介をしたいんです。その上での一流。だって、和紙って誰でも、折ったり、切ったり、貼ったり、何でも出来るじゃないですか。何でも出来るって事は、一つ間違うと、工作になるという事。だけど、私たちは、工作として和紙を世界に発信したいわけではありません。今まで出来なかった和紙の世界を表現し新しい技術を開発する事で、日本の伝統産業が、こんなに幅を持っているという事を示していきたいんです。そのためにも本物でないといけません。

更に1200年という歴史の上に私たちは立っているわけですから、利己ではなく利他でないと道を誤ります。和紙の製法一つとっても、良かれと思ってやっている事が、伝統産業をつぶしていく方向にあるかもしれないし、その誤りに何年後かに気づくかもしれない。常に、そうであってはいけないという危機感と意識を持ち続けながら、仕事をしていますね。間違っていないという信念はありますが、その不安は常にもちながら、和紙の業界に対する誠意と、危機管理をしています。私利私欲ではなく、利他の精神。他人のため、社会のため、和紙の業界のため、それが判断の基準です。 更に1200年という歴史の上に私たちは立っているわけですから、利己ではなく利他でないと道を誤ります。和紙の製法一つとっても、良かれと思ってやっている事が、伝統産業をつぶしていく方向にあるかもしれないし、その誤りに何年後かに気づくかもしれない。常に、そうであってはいけないという危機感と意識を持ち続けながら、仕事をしていますね。間違っていないという信念はありますが、その不安は常にもちながら、和紙の業界に対する誠意と、危機管理をしています。私利私欲ではなく、利他の精神。他人のため、社会のため、和紙の業界のため、それが判断の基準です。 |