−− |

小さい頃に木登りをしたことは覚えていますが、ツリークライミングとの違いはどこにあるのでしょうか。 |

ジョン |

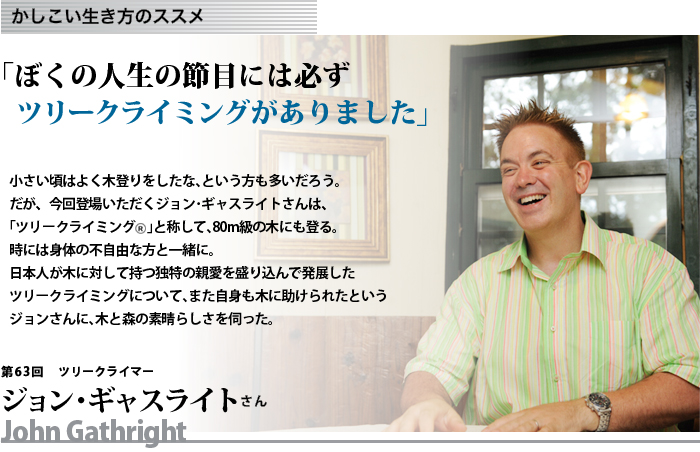

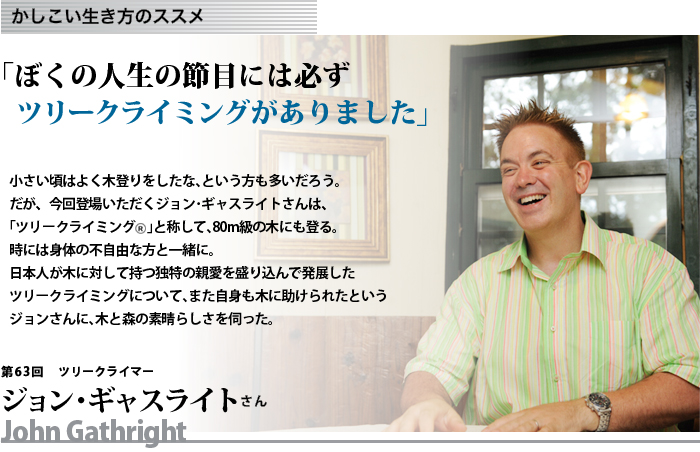

まず、木登りは、低い木しか登れないでしょう? ツリークライミングは、80m級の木に登ることもあります。そして今、日本で行われているツリークライミングは、ヘルメットを着けて、専用のロープやサドル(安全帯)、保護具を使って行うものです。大人でも子供でも、あるいは身体に障がいがあっても、皆が安全に登ることを意図しているのです。発祥の地アメリカでは、アーボリストという木の剪定作業をする人たちの技術であり、またツリークライミングチャンピオンシップを開催し、競技としても広まったので順位を争ったりしています。今は「木を傷つけない」「木に感謝する」など、日本で生まれた環境教育にもつながるプログラムが浸透しつつあります。僕が日本で普及しているツリークライミングは、登った後に自然に対する優しい気持ちを残したいんです。 |

−− |

単に素手で木に登る遊びということを越えて、いろいろ展開しているようですね。 |

ジョン |

そうなんです。ツリークライミングの技術を使えば、高い所まで登れるし、枝の上を歩く事も出来るし、家族全員で登って木の上でダンスしたり、泊まったりする事も出来ますよ(笑)。それはきちんとリスクマネジメントされているから。そして、どの木でも「登れる」けれども、登ってはいけない場合もあります。樹皮が弱くて木が傷つきやすい時期や天然記念物に指定されている木には登りません。そうした事をきちんと見分けて、守る心がとても大切です。木に、人に優しい――全体のプログラムがツリークライミングなんです。 |

−− |

そうした木や森への心のようなものもツリークライミングの中では大切な部分なんですね。 |

ジョン |

必ず木に感謝し、木の感触を意識し、そして森で学んだ事を社会に戻すという深い思いがツリークライミングの中に盛り込まれています。日本では古来、木は神様としてあがめられてきた歴史があり、そうした背景がある日本だからこその発展をしてきたのが、今のツリークライミングですね。根を痛めないために、ツリークライミングの後には、木の根っこに葉っぱをかけるのは、木に感謝の気持ちを表しているのですが、こういう事は全て日本で生まれたものです。

ちなみに、ツリークライミングで森に入る時には「お邪魔します」、出る時には「有り難うございました」と言うんです。それをアメリカでも実践するため最初は日本語でやっていたのですが、間違えて覚えて「ごちそうさまです」って言った人もいるけれど(笑)。 |

−− |

不登校の子供達や身体に障がいを持つ方々と一緒に登るといった活動にも広がっていますが、きっかけはどんなことでしょうか。 |

ジョン |

ツリークライミングの技術自体は、高校生の時に仕事で覚えたのですが、その時は楽しくも何ともなかったから、人に教えようなんて気にはもちろんなりませんでした。ところが日本に来て、結婚して、子供が生まれて、夢だったツリーハウスで生活を始めたら、子供達とか仲間が集まるようになってきました。その中に重度身体障がいのある彦坂利子さんという女性がいました。彼女は「今は車椅子の生活だけれども、僕のように、そして昔、木に登ったように、鳥のようになりたくて仕方がない」と言う。それで彼女に「登れるよ」と約束したんです。ですが、元々のツリークライミングは、最初にも言ったようにスポーツ。重度の身体障がいのある人を登らせるなんて技術はないので、手探りでした。でも彼女の夢を叶えようと、いろいろと調べ、工夫しました。そして「今こういうことに取り組んでいる」と彦坂さんの話をあちこちでしていたら、協力してくれる人が集まってきてくれ、ついに10m程の木に登ることができた!彦坂さんがすごいのは、その後挑戦を重ねて、3年足らずのうちに、アメリカのカリフォルニア州にある80mのジャイアントセコイアに登るという快挙を成し遂げたんです。 ツリークライミングの技術自体は、高校生の時に仕事で覚えたのですが、その時は楽しくも何ともなかったから、人に教えようなんて気にはもちろんなりませんでした。ところが日本に来て、結婚して、子供が生まれて、夢だったツリーハウスで生活を始めたら、子供達とか仲間が集まるようになってきました。その中に重度身体障がいのある彦坂利子さんという女性がいました。彼女は「今は車椅子の生活だけれども、僕のように、そして昔、木に登ったように、鳥のようになりたくて仕方がない」と言う。それで彼女に「登れるよ」と約束したんです。ですが、元々のツリークライミングは、最初にも言ったようにスポーツ。重度の身体障がいのある人を登らせるなんて技術はないので、手探りでした。でも彼女の夢を叶えようと、いろいろと調べ、工夫しました。そして「今こういうことに取り組んでいる」と彦坂さんの話をあちこちでしていたら、協力してくれる人が集まってきてくれ、ついに10m程の木に登ることができた!彦坂さんがすごいのは、その後挑戦を重ねて、3年足らずのうちに、アメリカのカリフォルニア州にある80mのジャイアントセコイアに登るという快挙を成し遂げたんです。

|

−− |

彦坂さんは、具体的にはどうやって登るのですか? |

ジョン |

高さ80mの木だと、一番下の枝で高さ40mくらい。そこに向かって、弓矢でロープを飛ばして巻き付けます。彦坂さんの場合は、滑車を使って自分の体をちょっとずつ引っ張り上げていきます。もちろん誰かが引っ張るとかではなくて、全身を使って、自分の体を引っ張り上げるんです。一回で5cm位。その繰り返しで、4時間半、休憩無しで登り切りました。僕らは、「身体障がい」とは言わずに「身体チャレンジャー」と言っているのですが、彼らにとって、80mの木に登るというのは、健常者がエベレストに登るようなもの。途中、器具が壊れたり、彼女の体調が悪くなったりして、思わずスタッフが手を貸そうとしたのだけと、彼女は「だめ!」と言う。「ここまで登った事が嘘になってしまうから」って。ツリークライミングをしながら死ぬのなら幸せだし、何としてもやり遂げたいという強い思いを彼女は持っていたんです。そして彼女は見事やりきった。アメリカ中ですごいニュースになったんですよ。 |

−− |

木に登る事の素晴らしさ、そして登り切った時の爽快感が伝わります。 |

ジョン |

彦坂さんはツリークライミングを始める前は、自分でトイレに行くことができなかったんですが、ツリークライミングのトレーニングを続ける過程で、自分で立てるようになったし、更にはトイレにも行けるようになったんです。お医者さんもびっくりしていました。彦坂さんも本当に喜んでいたし、他の身体チャレンジャーの励みにもなり、自分もチャレンジしたいと言う人がすごく増えましたね。台湾やシンガポール、アメリカなどに呼ばれて講演したり、身体障がい者用のプログラムを作ったり。だからツリークライミングの種をもって来たのは、僕かもしれないけれど、今広く知られているツリーセラピー効果などは、彦坂さんが生みの母なのは間違いない。 |

−− |

大学では、ツリークライミングの効果を研究されていたそうですね。 |

ジョン |

「木に登るのは気持ち良いし、ストレスや怒りがなくなる、痛みを忘れる」と皆、言う。何でだろうと思って。それでツリークライミングの効果を研究するために、大学に入って勉強しました。世界初の「木登り効果」の研究ね(笑)。 |

−− |

どんな研究を行ったのですか。 |

ジョン |

例えばコンクリートの塔と、それと同じ高さの木に登った時の心拍数や呼吸、脳波、唾液などを比較しました。森の中に入るのは良い事だと言われるけれど、更に木に登る事でどんな効果があるのか、あるいは木の種類によって違いがあるのかを調べたり、人が怖いと感じる高さの研究もしました。登る前に呼吸を整える、木の話をする、世界一大きな木の写真を見る、木の上で10分以上ゆっくりと呼吸を整えてリラックスしてから下りてくる――そうした今までにないプログラムを加えた場合と、ない場合とでは、効果がまったく違うという事も分かりました。つまりツリークライミングの中で一番重要なのはプログラム。今では、その効果も広く知られて、いくつかの大学では、セラピーとしてのツリークライミングをどう活用していくかの研究が進んでいます。 |