−− |

確かに、友人の友人、そのまた友人へと、知らない誰かへと枝が伸びていくのは、日常的に経験していることです。

もう一つ、スケールフリー・ネットワークというのは、どのようなものでしょう。 |

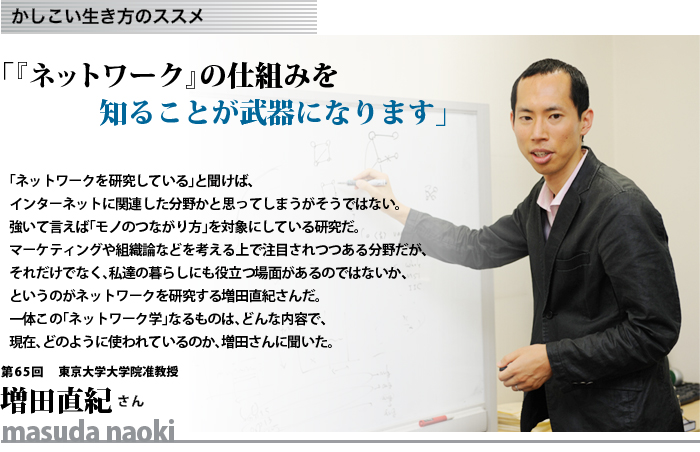

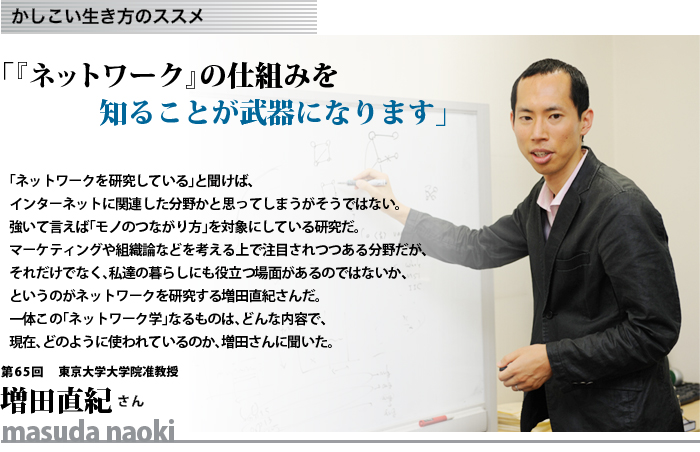

増田 |

「ハブ」がいるつながりの構造です。 |

| |

|

−− |

ハブ? |

増田 |

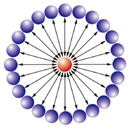

人で言えば、知り合いの数が、平均の数字から、はるかにずば抜けた人を指します。例えば、日本人の女性の平均身長は157cm位で、145cmや175cmの人もいますけれど、300cmの人はいません。つまり平均の比較的近くにばらついているわけです。ところが収入に関しては違います。平均の収入が400万円位だとしても、中には1億円稼ぐ人がいる。それと同じことが人のつながりでも言えて、100人とつながっているのが普通だとすると、中には1万人とつながっている人が存在するんです。そうした平均の数字からはるかにずば抜けた人をハブと言い、ハブがいるのがスケールフリー・ネットワークと言われるネットワーク構造です。 |

−− |

確かに「あの人は顔が広い」と言った表現はありますが、私達の想像を上回る集団のキーとなる人がいるということでしょうか。 |

増田 |

ええ。ハブは、スケールフリー・ネットワークを理解する上での重要なポイントです。「スケール」というのは「縮尺」、「フリー」はそこから解放されているということ。砕いて言うならば、「平均だけでは分からないよ」ということです。平均身長が157cmと言った時に、何となく「ばらつきはせいぜいプラスマイナス20cm程度かな」と思ってしまうけれども、スケールフリー・ネットワークではそれが通じません。平均や、ばらつき具合を表すいわゆる標準偏差といった数字にこだわるとうまくいかない。「スケールなんて忘れてしまいましょう」という考え方と言ったらいいでしょうか。

スケールフリー・ネットワークというのは、そういうずば抜けたつながりを持つ、何人がかりでもかなわないようなスーパーマンみたいな影響力を持つ人がいるネットワークなんです。ハブが色々なネットワークで確かに存在することが、ここ10年間で分かってきました。 |

−− |

それによって、どんなことが見えてきたのでしょうか。 |

増田 |

ハブの役割や影響力を分析して、マーケティングや公衆衛生に生かしています。平均値が大きな意味を持たないハブやスケールフリー・ネットワークという概念は、今までとは全く違うものの見方で、とても重要な概念なんです。例えば感染症を防ぐのも、まずハブから予防を施した方がその蔓延を防ぐことが出来る。感染経路によっても異なりますが、身体接触でうつるような感染症の場合は、全員にワクチンを打つよりも、まずは人との接触が飛び抜けて多いハブをターゲットにすることで、病気の蔓延を防ぎやすくなります。コンピュータウイルスを防ぐのも同じことです。たくさんのコンピュータにつながっているホストコンピュータにウイルスが入ったら、ウイルスがばらまかれる速度も範囲も桁違いです。そのためにもハブを守る必要がありますね。 |

−− |

確かに、個人のコンピュータと何万台もとつながっているホストコンピュータが感染するのとでは、その後の被害の度合いが全く違いますものね。 |

増田 |

ええ。Aさんから10人へ感染し、更に10人へと芋づる式に感染していくのも怖いですが、それならば感染の初期の段階で気付いて、何らかの対策を施し駆除することも可能かもしれません。しかし短期間にハブを介して100万人となると止めようがない。だからこそ、ハブという存在がポイントになるんです。ハブに病気や情報が入ると、一気に広がります。その影響力は脅威です。10人とつながっている人と、1000人とつながっているハブでは、単純につながっている人数で考えたら影響力は100倍の差と思うでしょうが、実は1万倍もの差があるんです。 ええ。Aさんから10人へ感染し、更に10人へと芋づる式に感染していくのも怖いですが、それならば感染の初期の段階で気付いて、何らかの対策を施し駆除することも可能かもしれません。しかし短期間にハブを介して100万人となると止めようがない。だからこそ、ハブという存在がポイントになるんです。ハブに病気や情報が入ると、一気に広がります。その影響力は脅威です。10人とつながっている人と、1000人とつながっているハブでは、単純につながっている人数で考えたら影響力は100倍の差と思うでしょうが、実は1万倍もの差があるんです。

|

−− |

1万倍? 威力の差が桁違いじゃないですか。 |

増田 |

ハブは、他と比べて100倍伝えやすいだけでなく、100倍情報が入ってきやすいからです。ウイルスでもそうですが、入ってくるスピードも100倍、出るスピードも100倍。つまり100×100で、威力は普通の人の1万倍となる。実際のデータを元にコンピュータでシミュレーションしてみても、その通りになります。だから、ハブを押さえたらどれ位感染症が抑制できるかという研究もされています。そこで肝心なのが、誰がハブなのかということ。これが実は、インタビューをして回ると、結構すぐにハブに行き当たるんです。 |

−− |

それは不思議ですね。 |

増田 |

それもハブのハブたるゆえんというか、友達を一人挙げて下さいと質問した時に、Aさんの名前が挙ったとします。そうしたらAさんに同じ質問をして、挙がった人にまた聞いてというインタビューをして歩くとハブに行き当たるんです。面白いですよね(笑)。ハブはたくさんの手をもって、情報が入ってくるのを待っています。1万人とつながっているとしたら、1万のアンテナを張って、インタビュアーが来るのを待っているわけです。 |

−− |

スモールワールド・ネットワークや、スケールフリー・ネットワークという「つながり」の仕組みを知るというのは、引いては、物事の根本的な仕組みの一つを解明するようなものという印象があります。私達は何となく分かるというだけで、明文化してはいませんでしたが、先生は武器として持っていると言えます。これらを実生活に生かすことも可能なのでしょうか。 |

増田 |

ええ。この理論を応用出来る分野が広がっていくことを期待しています。現在進行中の研究の一つで、アダルト、ドラッグ、犯罪系といった危険なウェブサイトにアクセスしないような方策を、ホームページのつながり方、つまりサイト間のネットワークから作ろうとしています。こうした有害サイトを調査していくうちに、内容が全く同じ約1000個の有害サイトが互いにリンクを張りつつ、その外にも枝を伸ばして塊を作っているという、危険なサイト特有のつながり方があることが分かりました。

これまでは危険なサイトかどうかということを、サイトで使われている言葉から判定しようとしていましたが、用いられる言語に依存したり隠語が使われたりで、いたちごっごでした。ですが、この研究を進めて、ウェブサイトのつながり方がより明確になれば、例えば塊に近づいたら警告を出すといった対策を取ることが考えられます。 |

−− |

言葉に依存してしまうと、ニュースなど必要なサイトまで危険と見なしてしまうという問題がありましたが、これは非常に興味深いですね。 |

増田 |

院内感染についても研究を進めているところです。病気を治すために入院して別の病気に罹ってしまっては困ります。患者を守るのだから、患者が人と接触しない方が良いだろうということで、病室をすべて個室にした病院があるのですが、意外と効果が少ないんです。 |

−− |

患者同士を切り離せば、院内感染は防げそうに思いますが…。 |

増田 |

そこである病院のネットワークデータを使って院内感染をシミュレーションしてみたところ、病気を主に伝えるのは患者ではなく医者だと分かってきたんです。患者の行動範囲は病室内やその周辺であって、接触人数もそれ程多くはありません。他方、医者は自分の担当患者がいれば別の病棟に行く必要もあるし、接触人数も多い。つまり医者自身は発病していなくともウイルスを運んでいる可能性があると考えられるわけです。つまり患者を守るためには、医者の移動を限定する、例えば受け持ち患者を一つの病棟にまとめるなど、医者の行動を変えると効果的であることが分かってきたのです。同じような場面で、病院全体の人数に対して、ワクチンが充分にないという場合、ワクチンを誰に与えれば病院全体として病気の蔓延を抑えられるかをシミュレーションしました。すると、患者を守るためには、ネットワーク上で重要な位置にいる医者や看護士にワクチンを打った方が良いと分かりました。患者に打てば、確かにその患者は守られますが、それ以外の患者を守ることが難しいんです。 |

−− |

感覚的なものではなく、ネットワークという仕組みを知れば、有効な方策を練ることが出来るという例ですね。これから、更に応用範囲が広がっていくのでしょうか。 |

増田 |

新商品の販売戦略といったマーケティングや組織論、人事といった場面では注目されており、それ以外にも先にお話したような感染症や脳の仕組み、インターネットへの適用などがあります。その他にも、交通の流れや教育の場面でも模索が続いています。ネットワークの科学は学問として体系立ってからまだ日が浅いのです。今は、私のような解析が専門の人間が、数学や物理、コンピュータ・シミュレーションなどのツールを使って理論を積み上げつつ、次は応用すべき対象を探している状態ですね(笑)。でも「ネットワークには仕組みというものがある」と知るだけで、かなり楽しいし刺激的だと思います。 |

−− |

生きる上で、強みになりそうです。人のネットワークにしても、漠然と大事だと思っていても、顔の広い、狭いは個人の資質によるものだと思っていましたが、それだけではないというのも今日初めて知りました。 |

増田 |

もちろん、資質は大きいし、友達の数やすぐ隣の人に注視してしまいがちですが、実は隣の隣、つまり枝の先の先にいる人が重要だったりすることもあるでしょう。そういう、ネットワーク全体の中で自分がどこにいるのかというグローバルな視点を持つことにも意味があると思います。世間でネットワークと言うと、自分のすぐ隣に誰がいるか、あるいはどれだけ名刺を配れたかに目が行きがちですが、それではとてももったいないことです。今日、お話しているようなネットワークを考えてみれば、自分のすぐ隣だけでなくその先の先を見てみたり、もし自分が内向的だというならハブの人につながって助けてもらったりすれば良い。何でもかんでもつながっていましょう、という単一の目で見るのではなく、もっと広くネットワーク全体を見てみることが大切だと思いますね。 |