−− |

日本の食卓には、味噌や納豆など発酵食品が欠かせませんが、そもそも「発酵」とは、どういう仕組みなのでしょうか。 |

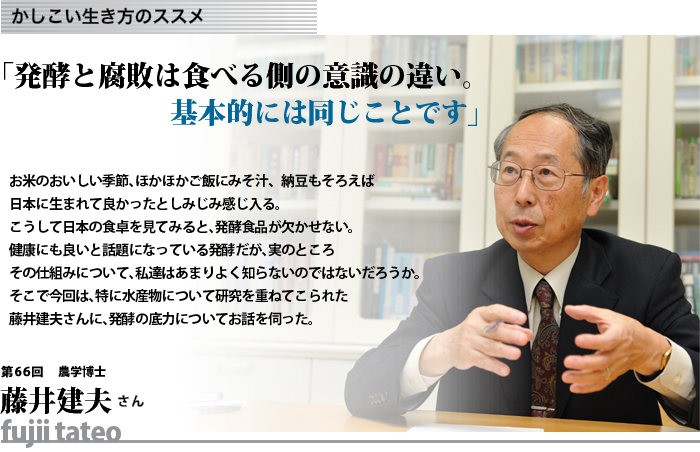

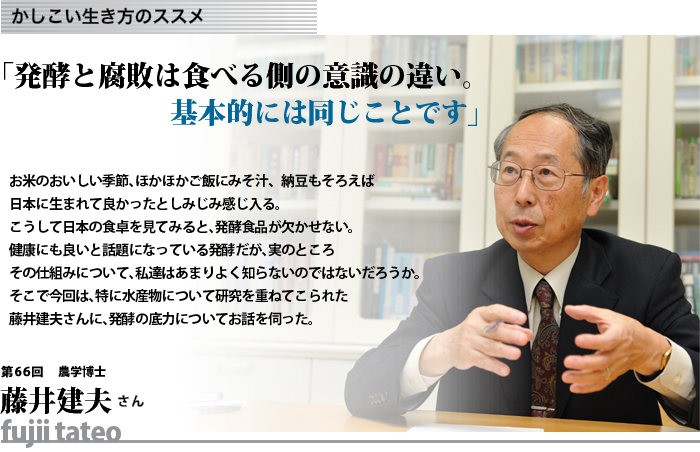

藤井 |

では、まず発酵と腐敗の違いは何だと思いますか。 |

−− |

関係している微生物が違うのでしょうか…。 |

藤井 |

発酵と腐敗は、基本的には同じ事なんです。例えば蒸した大豆に納豆菌を加えれば納豆になる。これは「発酵」と言いますね。ところが蒸した大豆を放置して粘ついて納豆と同じようなにおいがしてきたら、これは「腐敗」と言われます。でも現象としてはどちらも同じなんです。牛乳でもそうです。放置しておいてドロッと固まってくると「牛乳が腐った」。しかし牛乳に乳酸菌を入れて、一晩置いておくと「ヨーグルト」になります。「ヨーグルト」も「牛乳が腐った物」も、ドロリとした酸っぱい物ですが、結果として出来たものを人が食べて「おいしい」と思えば発酵と呼び、「食べられない」と思えば腐敗と呼んでいるわけです。 |

−− |

そんなに感覚的なものなのですか?! |

藤井 |

そうです。更に言えば、同じ乳酸菌でも、牛乳に加えればヨーグルトですが、清酒の中で発生すれば「火落ち」と言って酒が腐ったということになります。納豆などは日本人から見れば発酵食品だけれど、それを知らない人にとっては、豆の腐った物でしかない。他にも、くさやなんて明らかに腐ったにおいがするでしょう?

くさやをおいしいと思う人からすれば発酵食品ですが、知らない人にとっては腐った干物と感じるはずです。 |

−− |

くさやは、におい故に好き嫌いがはっきりと分かれますね。 |

藤井 |

ええ、くさやは主に伊豆諸島で作られている魚の干物(塩乾魚)の一種で、魚の貯蔵方法として生まれたものです。干物を作るには、塩水に浸けてから魚を干しますが、伊豆諸島では、塩は年貢として納める献上物であって貴重品だったのだそうです。だから干物を作る度に、塩水を替えるなんて出来ない。仕方なく塩水を繰り返し使い続けた結果、独特なにおいの、くさや汁が出来上がったとされています。おいしいから作ったわけではないんです。 |

−− |

発酵という過程を経る事で、保存ができるようになるだけでなく、例えば生で食べるよりも栄養が吸収されやすくなるなど、機能面でのプラスアルファもありますね。 |

藤井 |

結果的にそうした事が分かってきただけであって、発酵食品というのは、栄養価や機能性などを意図して作られたわけではありませんよね。最初の目的は食べ物を保存することだったはずです。「おいしさ」は、食べる中で気付いたでしょうが、「こうすれば栄養価が上がる」なんてことは感知しようがない。ですが、特に魚の場合、他の食物と比べてとても腐りやすいですから、冷蔵や冷凍がない時代には、すぐに保存のための措置を施さないといけません。水産物には、干物や塩蔵、薫製や糠漬けなどさまざまな加工品がありますが、その多くが貯蔵のために生まれたものです。 |

−− |

水産物で言えば、イカの塩辛といったものもありますね。 |

藤井 |

塩辛という発酵食品も、腐りやすいイカを保存するために生まれた工夫の一つ。ただ、塩辛の場合は微生物ではなく、イカの筋肉にある酵素がタンパク質を分解して、アミノ酸に変化することを利用しています。自身が持っている酵素で自分を消化するので、この酵素を自己消化酵素と言いますが、この分解作用によって原料の時のアミノ酸が発酵させることで10倍以上に増える。つまり、うま味が増すんです。タンパク質からアミノ酸へ変化させるには時間を要するため、そのままでは有害な微生物が繁殖して腐ってしまうし、低温にすると酵素が働かずタンパク質がアミノ酸に分解されない。そこで塩を加えるわけです。10%程度の塩ならば、自己消化酵素は働きつつ、他の微生物の繁殖を抑えられる…そうした工夫で生まれたのが、塩辛なんです。 塩辛という発酵食品も、腐りやすいイカを保存するために生まれた工夫の一つ。ただ、塩辛の場合は微生物ではなく、イカの筋肉にある酵素がタンパク質を分解して、アミノ酸に変化することを利用しています。自身が持っている酵素で自分を消化するので、この酵素を自己消化酵素と言いますが、この分解作用によって原料の時のアミノ酸が発酵させることで10倍以上に増える。つまり、うま味が増すんです。タンパク質からアミノ酸へ変化させるには時間を要するため、そのままでは有害な微生物が繁殖して腐ってしまうし、低温にすると酵素が働かずタンパク質がアミノ酸に分解されない。そこで塩を加えるわけです。10%程度の塩ならば、自己消化酵素は働きつつ、他の微生物の繁殖を抑えられる…そうした工夫で生まれたのが、塩辛なんです。

|

−− |

最近は要冷蔵の塩辛を目にすることが多くなりました。 |

藤井 |

そうですね。でもそれは「塩辛ライクな塩辛」。今は低塩分、ソフト化が好まれているでしょう? ソフトとは、水分が多いということ。塩分も10数%というのは歓迎されません。ですが塩が少ないと腐敗しやすくなって自己分解させる時間をおけないし、低温で貯蔵するから酵素が働かない、つまり本来の塩辛は出来ない。そこで生のイカにアミノ酸を加えて塩辛のような味にするというわけです。昔の塩辛は筋肉がアミノ酸に分解されるから、イカが丸く柔らかくなっていたんですが、最近のものはイカが角張ってピンピンしている。要するにイカの刺身を調味料で和えたようなものです。また昔ながらの塩辛は、発酵することによって多数の味の成分であるアミノ酸が含まれていますが、今の塩辛は、うまみや甘みのアミノ酸を加えて作っているものが多くあります。 |

−− |

出来たものは、本来の味と違ってきますね。 |

藤井 |

ええ。最後に、調味のためにみりんや麹を加える場合があるけれど、オーソドックスにつくれば、本来、イカの塩辛の添加物は塩と原料のイカとイカの肝臓だけですからね。 |

−− |

イカの塩辛を作るのに微生物は関係ないんですね。ということは発酵をどのように定義したら良いのでしょうか。 |

藤井 |

「塩辛の発酵は変則的」と言いましたが、厳密な意味での発酵というのは、微生物の作用を指します。微生物がエネルギーを作る時に、空気がある場合は「呼吸」と呼び、空気が無い場合を「発酵」と呼んでいます。つまり発酵とは、微生物が空気の無いところで生きるための一つの方法なんです。その結果として、微生物の種類によって、アルコールや乳酸などを作るものがあり、その産物としてお酒や乳酸発酵食品が出来、それらを我々は発酵食品と呼んでいるのです。ところが塩辛なども発酵食品と言われています。経験的な背景しかない時代には、微生物の作用なのか、塩辛のように自身が持っている酵素の作用なのか、あるいは両者が一緒に働いているのか、見かけ上、区別がつかないでしょう?

塩辛などは、においがしますから「これは微生物がやっているな」と思われがちなのですが、実はタンパク質からアミノ酸を作るという過程は、自身の酵素によって行っている。経験的に発酵食品と呼んできたものにも、いざ中身を調べてみたら、実は自己消化酵素という酵素が主体だと分かったというものがあります。そういう流れがあるために、一口に発酵と言っても、少々複雑な事になってしまうんです。

他にも、紅茶を発酵茶と言いますが、これも微生物ではなく酵素が関与したものですし、日本酒などは並行複発酵と言って、2つの微生物が関与した発酵です。お酒は、お米のデンプンが分解されグルコースになり、そのグルコースを酵母、つまり微生物がアルコールに変えるというのが大まかな過程ですが、酵母が分解できるのはグルコースであって、デンプンは分解できないのです。そこで別の「何か」にデンプンを分解してもらわないといけない。これを行っているのが、日本酒の場合は麹カビ。麹に含まれるアミラーゼという酵素がデンプンをグルコースに分解しているのです。

ビールも複発酵によって出来ていて、原料である大麦のデンプンから出来たグルコースを、酵母がアルコールに変える過程は日本酒と同じです。ただし大麦のデンプンをグルコースに変えるのは、微生物ではなくモルツ、つまり麦芽自体に含まれる酵素が行っています。このように、同じ酒でも微生物と酵素が複雑に関わっていて、私達は、それらを同じように「発酵」と呼び習わしてきた側面があるんです。 |