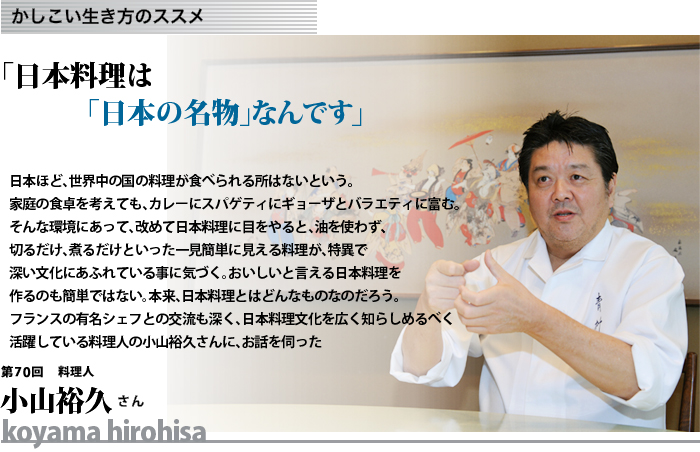

−− |

「日本料理は水の料理」ともおっしゃっていますね。 |

小山 |

お伊勢さん――伊勢神宮には内宮と外宮があって、天照大神を祭った内宮に、毎日2回、お料理を差し上げるのが外宮です。鯛、伊勢海老、のし鮑――鮑をかつらむきにして干したものですが、それとお米を差し上げているんです。どれも今でも最高のごちそうですよね。神様と同じものを、現代人も最高だと思い、それを食べている――そんな国、今の時代にまれでしょう?

それが日本料理の素晴らしいところです。そうした伊勢の白木で作られた神殿のようなすがすがしさの中に日本人の神髄があると私は思います。 |

| |

|

−− |

お米のおいしさというのは、かけがいのないものだなと思いますね。 |

小山 |

ええ。考えてみてください。炊飯器の中に、お米以外に何が入っていますか。 |

−− |

水…ですね。 |

小山 |

そうです。水しか入らない。つまりお米の調味料は水なんです。生のお米をかじっても甘くないのに、炊きたてのお米はあんなに甘いでしょう?

調味料は水だけ。小麦、大麦、はと麦、あわ、ひえ…世界中の穀類の中で水だけで炊いて、そのままであれほどのおいしさがあるというのはありませんよ。このすがすがしさこそ、日本料理の神髄と言ってもよいのではないでしょうか。 |

−− |

いろいろな素材を絡ませて作るフランス料理とは違いますね。 |

小山 |

彼らは複雑で重層的な物を美しいと感じる――それはファッションなどを見ても分かるでしょう。日本料理の中にも、確かにそういう要素はありますが、基本的には出汁。昔、パリのプラザホテルで一週間料理を出した時、ホテルのオーナーに「このスープはどうやって作っているんだ」と聞かれた事があります。使ったのは鰹と昆布だけ。それを知って「こんなフィルムみたいなものと、 干からびた紙みたいなもので作れるわけがない。牛肉を使っているんだろう」と、鍋の蓋を全部開けて調べられました(笑)。フォン・ド・ヴォーなどは、作るのに2日くらい要しますが、それに対して私達が一番出汁をとるのにかける時間は、わずか7秒。けれども、鰹節を作るのにはカビを付けてふた夏越して3年、昆布は蔵囲いをして5年かかる。実はそれだけの年月をかけたものを使って作っているんです。「牛肉を1時間焼いて、その後、2日間煮込んだというけれど、こっちはかかっている時間が違うんだ」と。 干からびた紙みたいなもので作れるわけがない。牛肉を使っているんだろう」と、鍋の蓋を全部開けて調べられました(笑)。フォン・ド・ヴォーなどは、作るのに2日くらい要しますが、それに対して私達が一番出汁をとるのにかける時間は、わずか7秒。けれども、鰹節を作るのにはカビを付けてふた夏越して3年、昆布は蔵囲いをして5年かかる。実はそれだけの年月をかけたものを使って作っているんです。「牛肉を1時間焼いて、その後、2日間煮込んだというけれど、こっちはかかっている時間が違うんだ」と。 |

−− |

日本料理には、そういうものが多いですよね。そしてそれをひけらかすことがない。そう伺うと、確かに潔い料理です。

例えば日本料理をいただく際、器を持ち上げて料理をいただきますが、これは日本料理独特のものと聞いています。 |

小山 |

はい、日本だけじゃないでしょうか。日本料理には、寸法に決まりがあって、おおよそマッチ箱くらいの大きさにするというのが一つの軸になっているんです。これは、大体、口の幅と、それから奥行きとほぼ同じ大きさなのです。ナイフやフォークなんてありませんから、利便性に関わってこの長さが基準となったんですね。 |

−− |

箸で持って一口で食べられる大きさということですね。伺えばなるほどと思いますが、そんな風に食べる側のことを考えた工夫があるとは、想像しませんでした。 |

小山 |

他にも「日本は水の国」と言いましたが、お米を炊く電気釜はどの家庭にもありますよね。日本中、どこの家にもあるのに、海外にはない。世界に冠たる日本の電気メーカーが、電気釜を作り、それを使って我々日本人は、自宅で炊きたてのご飯を食べています。このご飯の炊き方は、400年も前に千利休が考えた炊き方と全く一緒で、それを我々は現代技術の粋を集めて、同じ状況を作り出して食べているわけです。日本料理が文化だという一つの理由がここにあります。 |

−− |

炊きたてのご飯を、どの家庭でも作り、食べることができる。改めて考えると、とてもぜいたくな事なんですね。今は、日本料理を世界に広める活動にも力を入れられていると伺いました。 |

小山 |

「世界に」という以上に、日本人が日本の「名物」だと思っていないものを、世界の人が名物とは思ってくれません。日本料理は文字通り、日本の宝です。世界中、それぞれの国の料理があって、例えばイタリア人のあの陽気さが生み出すイタリア料理、中国料理の「四つ足の物は机以外全て食べる」と言われる食に対するどん欲なまでの意欲と飽くなき追求、 複雑にいろいろな物を合わせてミキシングしていくことによって生み出されるフランス人精神…。イタリア料理と日本料理は、ぱっとその場で作っていくようなところが似ているとよく言われますが、日本人の簡単さというのは、もうちょっと精緻に組み上げられた物の上にのっているものです。 複雑にいろいろな物を合わせてミキシングしていくことによって生み出されるフランス人精神…。イタリア料理と日本料理は、ぱっとその場で作っていくようなところが似ているとよく言われますが、日本人の簡単さというのは、もうちょっと精緻に組み上げられた物の上にのっているものです。

もっと言えば、日本料理の持っている潔さやおもてなしという精神は、今後21世紀の世界に役立つとも思っています。食は非常に大切なものですが、油脂を使わずおいしくいただくという日本料理の特異性は、新しいメッセージになるのではないでしょうか。 |