−− |

「家事塾」を主宰していらっしゃいますが、そこでは具体的にどのようなことをするのでしょうか。 |

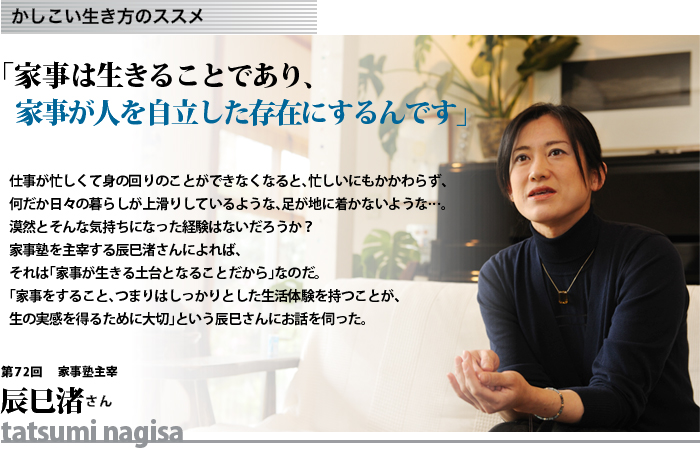

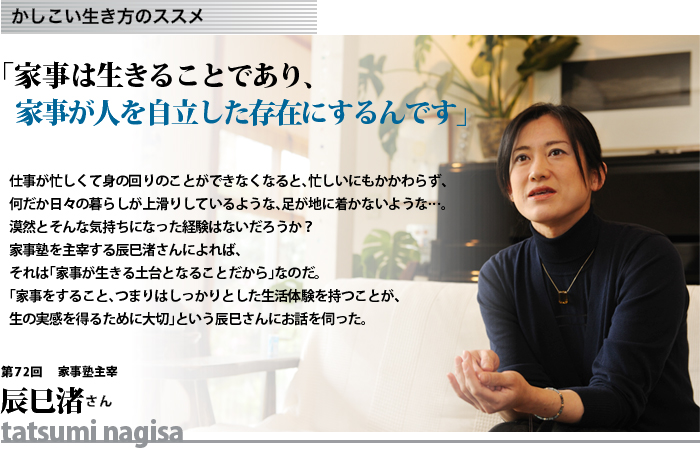

辰巳 |

家事塾でやろうとしていることはいろいろありますが、例えば、親子で掃除、配膳などの家事をしてみるという講座や、片付けについて学ぶ講座の開催などがありますね。 |

−− |

家事というのは、実際にやってみるととても奥が深いし、そんなに簡単なものでもありませんね。 |

辰巳 |

一見、単調な作業ですが、毎日の積み重ねによって身についていくものですし、これで完璧!というものもありませんよね。 |

−− |

ということは、家事塾では家事や片付けのテクニックを教えていらっしゃるのですか。 |

辰巳 |

いいえ。家事のテクニックは簡単ではありませんが、難しくもありません。技術としてはすぐ身につきます。けれども、家事を、自らを生かすこととして、ある種の喜びと充実感をもって、生活の中で続けていくのは、たいへん困難なことです。ちょっと哲学的になってしまうのですが、家事は生きることであり、家事が人を自立した存在にし、家族を家族としてつなげる、だから大切なんだということを伝えたいと考えています。でも、そうした哲学をいきなり語るのではなくて、物や行動を通して伝えていくほうが、分かってもらえるんじゃないかと思います。暮らしへの実感がないとは言っても、自分の手で食事を作ったり、洗濯をしたりという作業を通じて得られる、生に対する実感への回路というのは、皆持っているもののはずです。ただ、今の日本の日々の暮らしでは、そういう回路が閉ざされがちなので、それを開くための媒介になりたい――それが家事塾の一つの目的ですね。 |

−− |

講座では、家事について、ひいては自分の生について考えることになりそうですね。 |

辰巳 |

片付けの講座で言えば、皆さん、最初は片付けのテクニックを教わりたいと参加される。でも私はテクニックは教えません(笑)。重要なのは、自分なりの生活秩序を作ること。それはつまりは、自分がどういう暮らしをしていきたいかを明確にすることなんです。そしてその秩序に則るように物を配置すれば、おのずとそれが片付けになっていきます。逆に言えばどんなに分類法を学ぼうが、毎日掃除をしようが、自分なりの秩序がなければ、あっという間にぐちゃぐちゃになってしまいます。 片付けの講座で言えば、皆さん、最初は片付けのテクニックを教わりたいと参加される。でも私はテクニックは教えません(笑)。重要なのは、自分なりの生活秩序を作ること。それはつまりは、自分がどういう暮らしをしていきたいかを明確にすることなんです。そしてその秩序に則るように物を配置すれば、おのずとそれが片付けになっていきます。逆に言えばどんなに分類法を学ぼうが、毎日掃除をしようが、自分なりの秩序がなければ、あっという間にぐちゃぐちゃになってしまいます。

|

−− |

「誰もがうまくいく収納技術」が確立されていれば、収納に関する本がこれほどたくさん出版されることもありませんね。 |

辰巳 |

そうです。収納法の決定版とか、「三食手作りが正しい」というような家事の正しいやり方というのはあるわけがないんです。それは「この生き方が正しい」と言っているようなものなんじゃないでしょうか。人それぞれ、自分の仕事や家族、あるいは好み、趣味があります。それらを鑑みながら、「私はこうやっていけば、一番楽で気持ちが良いな」というものを見つけていけば良いんです。 |

−− |

本当ですね。本の大好きな人は、たくさんの本に囲まれているのが幸せですね。考えてみれば、自分が気持ち良いと思えば、「モノがあふれて困る」とは、そもそも思わないはずですよね。 |

辰巳 |

モノというのは暮らしの道具であるというだけではなくて、自分がどう生きたいかによって変わってきます。本がたくさんある人、調理器具をいくつも持っている人、テレビが無い暮らしが良いという人…。モノと価値観と生き方は直結しています。だからモノの秩序を考えることによって、自分が、どういう価値観に基づいて生きてきたのか、そしてこれからの生活をどう作っていきたいのかによって、おのずと考えることが出来るんです。 |

−− |

モノを買うことが、どういう暮らしをしたいのかと問われているような気がします。 |

辰巳 |

こういうお話をすると、「収納を学びに来て、生き方について学ぶとは思っていませんでした」と、皆さんおっしゃる(笑)。私が家を見て、懇切丁寧に片付けのテクニックを教えてくれるものだと思っていたけれど、そうではありません。生き方ですから、人から教わってもだめ。頭ではなく、自分の体を動かす作業を通して考えてみる必要があります。 |

−− |

家事塾は、生活体験を提供する場ともなりますね。 |

辰巳 |

特に子供たちの生活体験の少なさが気になります。小学生のお手伝いに関する国際比較調査があるのですが、これによると、東京における子供の家事参加率がとても低いんです。あらゆる「実感」というものは、基本的な生活体験が軸にあるはずで、それを考えるととても大きな問題だと思います。 |

−− |

家族にご飯を作ったら「おいしい」と言ってくれた時には、なぜだかすごく嬉しいとか、そういう実感のことですね。 |

辰巳 |

そうです。そういう生活経験をたくさん持つためにも、更に自分に役割があって「私は家族にとって必要な人間なんだ」と自尊感情を持つためにも、家の事をするのはとても大切です。心理学的には、人から褒められ、保護されるだけでは自尊感情は持てないという説があります。自分が何かしたことで大好きな家族が喜んでくれたという気持ちが、自尊や自信をもたらすのだと思います。そして、自尊感情は、おのずと他者を尊ぶ気持ちも生み出します。そんなことは頭で理解することではなく、日々の生活の中で生きる営みを通して実感する積み重ねによって、身に備わるのではないでしょうか。 |

−− |

自分の手を使って暮らすことで養われることが、たくさんありますね。料理を作る段取りにしたって、考える力を培いますね。 |

辰巳 |

ある親御さんのお話ですが、小学校2年生の息子さんにお風呂の掃除をさせ始めたそうです。最初は拭き残しがあったり、時間もかかる。それでもお母さんは「ありがとう」「上手に出来たね」「きれいにすると気持ちが良いね」と言っていたそうですが、ある時、その拭き残しにお風呂に入った息子さん自身が気付いて、次はきちんと出来るようになった。そして、毎日やるうちに、自分のやりやすい方法を見つけ、自分の役割としてやるようになって、お母さんが代わりに掃除をしておくと「やっておいてくれてありがとう」と言うようになったんだそうです。最初は時間もかかって、しかも下手くそだったのが、自分の手を動かした回数だけ上手になっていって、更に楽しさが加わってくる――それが家事の良いところです。もちろん他にもそうした楽しみを得ることはあるでしょうが、家事は、自分や家族の身体を養う仕事である分、じんわりと深い喜びにつながるのではないかと思います。 |

−− |

そうした作業を通じて、確固としたものが得られるような気がします。 |

辰巳 |

暮らすこと、生きること、生きる哲学は、実際の生活からしか出てこないもの。自分の生活に立脚して生きていくという当たり前のことを、皆さんと一緒に見直していきたいなと思います。 |