−− |

暮らし始めてから、想像と違った…という事はなかったのですか。 |

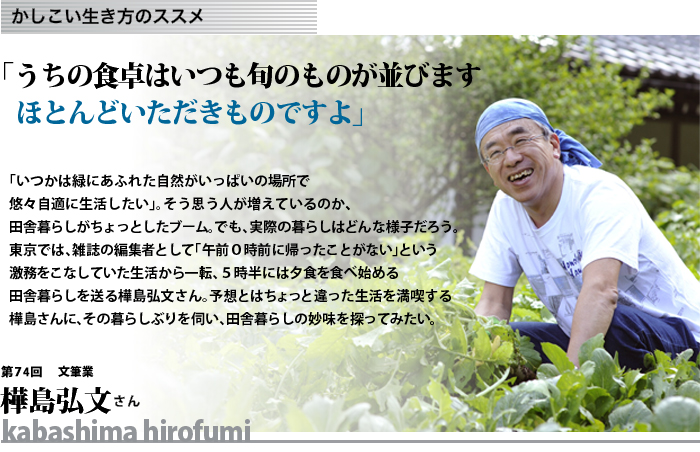

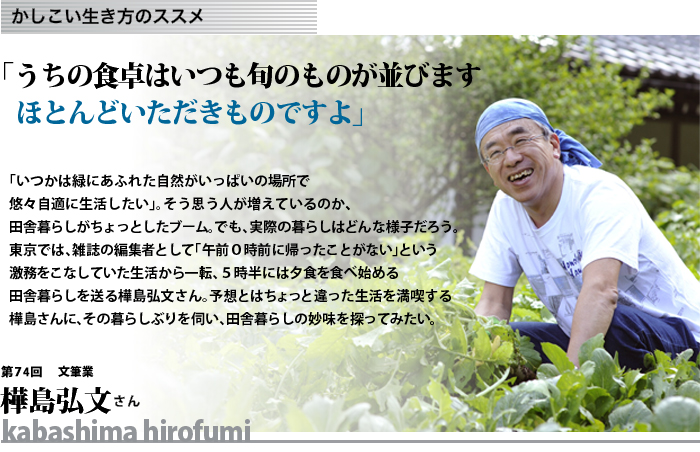

樺島 |

暮らしはとても快適です。何より豊かです。一番豊かだなと思うのは食べ物。衣食住の中でも、食べ物は、圧倒的に都会に居た時よりもおいしいものを食べさせてもらっています。この辺りでは、自分の家で食べる分くらいは、自分の畑で作るのが普通。そのお裾分けをいただくので、我が家の食卓は、いただきものばかりで、その時採れる旬のものをたっぷりと食べられる。先日も、有機野菜で有名だという東京の店に連れて行ってもらったのですが、申し訳ないんですが、馬頭のその辺のおばあちゃんが作った野菜の方が、断然においしい。今、大学に通うために埼玉で一人暮らしをしている息子は、外食して「もう、すげーまずいぞ!」などと言っています。水と空気と食べ物は、都会から来ると本当にぜいたくだなと感じますね。 |

−− |

ここに出していただいた苺、「おいしい」という言葉しか出ないんですが…。 |

樺島 |

本当においしいでしょう? 「過熟」というのですが、最後の最後まで枝について熟し切ったもの。この状態だと流通途中で傷んでしまう。だから出荷出来ないんです。それを大きな箱いっぱいに入れて、知らない間に、玄関先に置いていってくれる(笑)。苺に限らずそういうものを食べているから、息子なんて隣のばあちゃんが作ったブロッコリー以外、まずくて食べられないと言う(笑)。妻が、息子は本当に味が分かっているのかと訝って、試しにスーパーで買ってきたブロッコリーと、お隣のおばあちゃんから貰ったブロッコリーを茹でて一緒に出したら、おばあちゃんのしか食べなかった(笑)。分かるんですね。 |

−− |

この苺を食べ慣れていたら、他のものはなかなか…。 |

樺島 |

住まいも豊かですよ。23坪の我が家なんて「家」とは呼ばれない、「小屋」です(笑)。それには理由があって、昔は葬儀も自宅で行っていたので、そうした時のために8畳間が3つあるのが基本なんです。この辺の家の標準は50坪。ある時、組の集まりを我が家で行うことになったのですが、「樺島さんちに15人も入れるんかい」と、皆、心配してくれて(笑)。いざ入れたら「こんな小さな家も良いわね」って。 |

−− |

(笑) |

樺島 |

移住して来た時は、水道は通っていましたし、家に不満は無い。でも自分達が持っている意識自体は、随分変わりました。例えばこの辺りの家は、風呂を沸かすのに、今でも薪と灯油を使っています。それを最初に見た時は「なんて不便な」と思っていたのですが、実際に暮らしてみると、ガス代もかからないし、薪で沸かしたお風呂は温かいし、ここの暮らしには非常に適したスタイルだというのが後から分かりました。この地域の人は、自然を生かしながら暮らす生活の知恵が豊富にあって、それが実際に残っている。そうしてみれば、生活の基本的な面では、田舎の方がはるかに豊かだと思います。そのせいか、上手な説明ができないのですが、ここで暮らしていると、何でも「どうにかなるさ」と思えてしまう。根拠は無いんですよ。でも、東京で暮らしている時は、将来の事を考えてお金がないと不安になったり、あるいはお金があっても安心感がなかったり…。 |

−− |

漠然とした理由のない不安というのでしょうか。 |

樺島 |

そうですね。それがここに居ると、生活のことになると「どうにかなる」と妙な余裕が生まれるんです。周りを見ても同じようです。その分、都会的な厳しさやスピードでもって、田舎で仕事をしようとするとイライラしてしまうんでしょうけれど。 |

−− |

そういう点では、地元の方とのギャップを感じますか。 |

樺島 |

一番驚いたのは、この自然に対する感覚の違いです。地元の人にとっては、小さい時から当たり前にあるから「こんな山のどこが良いんだ。それよりも道路を作ってもらった方が良い」となる。自然そのものに有り難さを感じるのは、むしろ都会から来た人の方で、土地の人は、道端に生えた野草の見分け方や調理方法なども、ものすごくたくさん知っているけれど、それを特別なこととは思っていない。当たり前と言えば、当たり前の事ですが。 |

−− |

あらためて言われてみるとそうですね…。 |

樺島 |

いろいろな田舎物件を見て回った中でも、こんなにも里山の風景が残っている所は、なかなかありませんが、地元の人にとっては「それで?」という感じ。逆に「何で、こんな所に来たんだい?」と今でも言われます。そのギャップが予想していた以上に大きかったですね。 |

−− |

それにしても東京から3時間程度ですが、暮らしが全然違いますね。 |

樺島 |

すごい「不便」でしょ?(笑)東京の友人に「遊びに行くから最寄りの駅を教えて」と言われるんですが、その「最寄りの駅」から車で40〜50分かかるけれど…となるんです(笑)。高速道路のインターからも遠いし、鉄道の駅からも遠い。だからこそ、こんな自然と、昔ながらの人のつながりが残っているんですね。 |

−− |

今は、奥様もこちらの暮らしになじんでおられますね。 |

樺島 |

3年程経った頃、押し花を始めたのがきっかけですね。山野草を摘んでは押し花にするんですが、それを始めた途端に、田舎暮らしが好きになったみたいで、一気に開花しました(笑)。地元のおばあさん達と一緒に地下足袋を履いて、腰に竹かごをつけて野山に入っていく。今や馬頭で「樺島」と言えば、私じゃなくて家内のことです(笑)。おばあちゃんファンがたくさんいて、かかってくる電話は、全部おばあちゃん達から家内宛。「今、家内は◯◯に行っていると思うのですけれど」「今日は、夕方までちょっと忙しいみたいですよ」と、僕は家内のマネージャーをやっているわけです。それで家内はと言うと、おばあちゃんを3人、車に乗せて、「今日はどこに行く?」と一緒に出掛けています。その位、地域になじんだというか仲良くなって、暇な時には、自分で焼いたケーキを持っていって、お茶を飲みながら長々と話をしています。家内いわく「毎日毎日、いろいろな発見があって『へ〜』と思う事ばかり」だそうです。ずいぶんの変わりようです。 3年程経った頃、押し花を始めたのがきっかけですね。山野草を摘んでは押し花にするんですが、それを始めた途端に、田舎暮らしが好きになったみたいで、一気に開花しました(笑)。地元のおばあさん達と一緒に地下足袋を履いて、腰に竹かごをつけて野山に入っていく。今や馬頭で「樺島」と言えば、私じゃなくて家内のことです(笑)。おばあちゃんファンがたくさんいて、かかってくる電話は、全部おばあちゃん達から家内宛。「今、家内は◯◯に行っていると思うのですけれど」「今日は、夕方までちょっと忙しいみたいですよ」と、僕は家内のマネージャーをやっているわけです。それで家内はと言うと、おばあちゃんを3人、車に乗せて、「今日はどこに行く?」と一緒に出掛けています。その位、地域になじんだというか仲良くなって、暇な時には、自分で焼いたケーキを持っていって、お茶を飲みながら長々と話をしています。家内いわく「毎日毎日、いろいろな発見があって『へ〜』と思う事ばかり」だそうです。ずいぶんの変わりようです。

|

−− |

田舎暮らしと聞くと、ゆったり時間が流れているというイメージがあるのですが、お話を伺うと、とても忙しそうです。 |

樺島 |

ゆったり暮らすなんて、とんでもない! もちろん、東京のそれとは違いますが、田舎のおばあちゃん達は、のんびりそうに見えるかもしれないけれど、農作業なんて、僕たちの2、3倍の早さで終えていく。そもそも農作業は手間のかかる仕事ですからね。

それに、こうして僕らのように昔からある集落の片隅に入れてもらって生活をすると、地域の仕事も多い。この辺りには自治会に相当する「組」と呼ばれる組織があって、この組が一つの単位となって、神社の参道の整備や、葬儀の手伝い、草刈りなどを行っています。我が家は15軒で構成された「桐ケ久保組」という組に入れさせてもらっていて、今日も朝からこの「組」の共同作業で、川沿いの草取りに駆り出されたところです。 |

−− |

都会とはまた違った忙しさがありますね。 |

樺島 |

それから、冠婚葬祭、特に葬儀は大変ですね。最近でこそ民間の葬儀場で行うこともありますが、自宅で葬儀を行うこともまだ多いので、その手伝いに行った時は大変でした。「○○さんは賄い、○○さんは買い出し、○○さんはお寺との連絡」等々、組のメンバーの役割は、当番制で細かく決まっていて、出られないというのは通用しない。最初の打ち合わせの時位、一人でも良いだろうと、僕だけで行ったら、後で「もし奥さんが来られないのならば、代役を立てるように」と叱られて(笑)。 |

−− |

お葬式は、特に地域によっていろいろと決まりがありますよね。 |

樺島 |

ええ。だから一人暮らしの老人の家などは、都会から息子を呼び寄せてまで手伝うんです。お念仏を唱えるのは、女性の役割など、この地域の習慣になじむまで、それなりに苦労しましたね。 |

−− |

田舎暮らしにあこがれてはいても、暮らしのそういうディテールを想像していましたか。 |

樺島 |

まったく(笑)。だから田舎暮らしをして、のんびりしたい、あるいは一人でゆっくり過ごしたいという人は、こういう集落ではなくて、別荘用に造成された分譲地に居を構えないと、思った通りに過ごすのは難しいでしょうね。うちの場合、子供が小さかったから、良くも悪くも、孤立した生活は出来なかったし、そうした生活をする気もなかった。

田舎暮らしと一口に言っても、いろいろなスタイルがあると思います。我が家の近くにも都会から来た人が何人かいますが、近所付き合いをしない人もいれば、積極的に付き合っている人もいるし、別荘として月に数日しかやって来ないという人もいて、さまざま。でも我が家のように、ここできっちりと生活しようと思うなら、やはり付き合いは必要です。それに、その方が断然、田舎暮らしを満喫できると思いますね。

東京での暮らしがあってこそ、ここの良さが分かったということですが、今は、上京すると「空気が重い。早く帰りたい」と思うようになったから、もう雑誌の編集をしていた頃のように、仕事帰りに繁華街で一杯という生活に戻るのは、難しいかな(笑)。 |