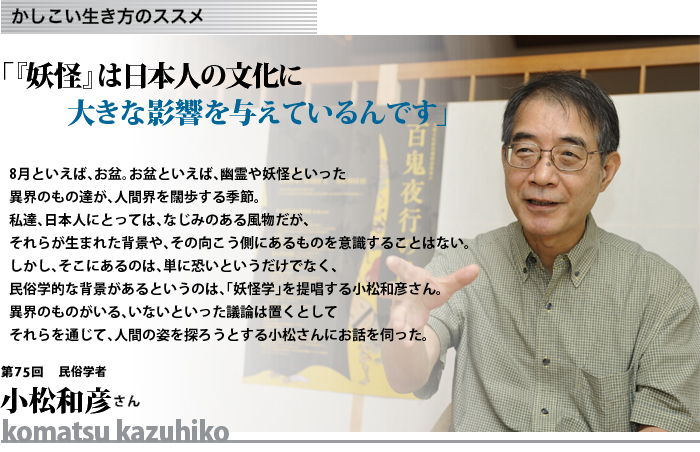

−− |

「境界」というのは、空間だけでなく、時間的にも存在していると伺いました。 |

小松 |

節分には鬼が登場しますが、なぜ鬼が出て来るのか分かりますか。 |

−− |

時間的な節目だからでしょうか。 |

小松 |

そうです。暦は人為的に作ったものですよね。つまり「ここからが春」などと、人間が一年を春夏秋冬に分けた。そして更にはそこに「時間の裂け目」が出来たと見るわけです。となれば、そこから異界のものがこちら側に出てきてしまう。それで春分、つまり節分に鬼が出るのです。例えば大晦日と正月とは、事象的には、夜が更けて朝が来てというだけ。今日の明日だから何も変わらない。それに年の終わりは、別に4月だって5月だって良かったんです。人為的に作ったものだからこそ、大晦日には、年が変わるということを皆が納得するために、服や食べ物を変えたり、正月飾りを飾ったりといった仕掛けを作ったんです。その一つが時間の裂け目を通ってやってくる、お正月さまのような神さま、ご先祖さま、そしてそれらと一緒にやってくる異界のものです。

ちなみにこれら良いもの、悪いものがドッキングしたような存在が「なまはげ」ですね。なまはげは、大晦日の夜にやって来る神様でもあるけれど、子供にとっては怖い鬼でもあります。いずれにせよ大人にとっても子供にとっても、普段慣れ親しんでいるものではない異界のもの。そうした神様や魔物といった存在が裂け目に登場しているわけです。 |

−− |

時間的な裂け目を作った上に、そこからやって来ようとするものがいるという、その仕掛けは壮大ですね。 |

小松 |

ええ。地域ごとに異なりますが、例えば5月5日は子供の日ですが、昔話などを見ると、その日にやって来る魔物を追い払うために菖蒲をお風呂に入れたとあります。菖蒲には独特の香りがありますから、魔除けには効きそうですね(笑)。こうした形で語り継がれているものはたくさんあります。7月7日は、元来、中国などにおける節供の一つが日本に入ってきたものですが、その時を、我々の先達たちが特別な時間にしてきたのです。この日に七夕飾りを作ったり、集まって家を回ったりする地方もある。青森のねぶたなども、七夕の灯籠流しが変形したものだと言われています。昔は7月7日の夜に、ねぶたを壊して海に流していたので、「ねぶた流し」と言われていたんです。ねぶたというのは「ねぶりけ」が転じたもので、「ねぶりけ=怠け者」を示します。夏場、暑くて怠けてしまうところを、そうした睡魔や汚れ(けがれ)をねぶたに託して、壊して流す事で、真面目に働けるようにと始まったものなんです。 |

−− |

そうだったのですか! |

小松 |

あの地域では、正月と同時に、7月7日も重要な時間の境目ですから、その日を、さまざまな仕掛けを設えて、特別なものにしてきたのです。ねぶたはその境目から出て来る「ねぶりけ」という悪い精霊を追い払う、節分の鬼のような意味を持っているんです。 |

−− |

なるほど。となると、節分の豆まきも特別な日たらしめる演出の一つと言えますね。 |

小松 |

節分は全国的に、一年で一度、必ず鬼がやって来る日。鬼は人間の良くない物を表した存在ですが、残念ながら「良くないもの」が無くなった時代はありませんね(笑)。ですから毎年、それを追い出さなくてはいけません。そして、その「良くないもの」が出て行くことを演劇的に、目に見える形で示すために、豆を撒いて、鬼が出て行くんです。「鬼は出て行った。これから一年きれいな状態で過ごせる」…そのためにも鬼が出て来てくれないといけないでしょう? |

−− |

ああ!逆説的かもしれませんが、だからこそ鬼が出て来るわけですね。 |

小松 |

私の一年間の良くないものを、鬼というもので表現しているわけです。川流しの儀なども、体の中に溜まった一年間の汚れを人形に移して川に流し、それによって自分はきれいになるというもの。つまり鬼は、自分の身代わりとして出て来てくれる存在なのですよ。 |

−− |

何だか、すっきりする気がします!よく出来たシステムですね(笑)。 |

小松 |

よく出来てますよ(笑)。それを、いろいろな形で作ってきたわけです。 |

−− |

お話を伺うと、鬼や妖怪といった異界のものは、外的な要素とともに、自分の中にある要素とも密接に関わって生まれたものと感じます。 |

小松 |

鬼や妖怪を通じて、内面にあるものを外に出す、と同時に外にあるものが内面に入って来るから自分がだめになる。内面と外面はコミュニケートしているんです。 |

−− |

自分が意識しない内面の闇みたいなものを妖怪や鬼という形で表現している面もありますね。腹が立って仕方がない、あるいは嫉妬に狂いそうだといった時、文字通り、自分が自分ではなくなるような…。 |

小松 |

そうして人間の枠を超えてしまった時に「あなたの中に鬼がいる」となる。それをどうやって治すのかといった時、現代の精神医学というのは、ストレスやトラウマといった個人史や社会史を念頭に起きながら説明しようとしますが、昔は、もっとコスモロジカルに鬼や妖怪という存在をもって説明していたということです。 |

−− |

なるほど。それにしても、日本には、ずいぶんたくさんの妖怪がいますね。なぜでしょう。 |

小松 |

我々の研究課題でもあるのですが、日本の風土の根底に「アニミズム(animism)」的な考えがあるからだと言われています。アニミズムとは万物に魂が宿るという自然崇拝の考えです。その考えの上に仏教が入ってきて、更に中国から道教といったものが入ってきたり、キリスト教が入ってきたりしたわけですが、根底はアニミズム的な、存在するものすべて、名前の付いているものすべてに魂があるという考え方です。 我々の研究課題でもあるのですが、日本の風土の根底に「アニミズム(animism)」的な考えがあるからだと言われています。アニミズムとは万物に魂が宿るという自然崇拝の考えです。その考えの上に仏教が入ってきて、更に中国から道教といったものが入ってきたり、キリスト教が入ってきたりしたわけですが、根底はアニミズム的な、存在するものすべて、名前の付いているものすべてに魂があるという考え方です。

更に、人々が自然から離れ、文化に囲まれた生活を送るようになると、道具のような人工物にも魂が宿ると考えられるようになりました。しかもその魂は、非常に擬人化されていて、怒ったり、泣いたり、笑ったりもする。喜んでくれている状態であれば、人間と良い関係にあるのですが、逆に怒りは祟りという形で表される。怒りを納めるために、お祭りを要求したりもする。つまり怒った状態が「鬼」「魔物」と表現されたのです。ではなぜ、これほど多様な鬼や化け物がいるかというと、その物自体がどういった形をしているのかも考えて、一つひとつを差別化しようとしたため。その結果、「付喪神絵巻(つくもがみえまき)」や「百鬼夜行絵巻(ひゃっきやぎょうえまき)」などの絵巻に描かれたように、さまざまな形をした妖怪が生まれたのです。

|

−− |

江戸時代には、着物の裏地に妖怪を描いてみたりと、妖怪をキャラクター化して楽しんでいたりしますね。 |

小松 |

妖怪は人間が作ったものでしたが、そこに宿っているのは、「山には山の神様がいる」というように、人間が作ったものではない、人間以前からあるものだからどうしようもないという考えがありました。しかし江戸時代頃からでしょうか、人間が妖怪を作るようになったんです。例えば、このペンに目鼻を付けて歩かせれば、ほら、たちまち私が作った妖怪になります。そうやって、いろいろな妖怪を絵にして楽しんだわけですね。 |

−− |

作られた妖怪には怖さを感じないですね(笑)。 |

小松 |

妖怪の存在が、境界の内側になるから、怖くないんです。自分たちが作ったものですからね。作った妖怪は可愛らしいし、一つの物語の中で役割を果たしているものも可愛い。 |

−− |

現代の私達にとっては、「トイレの花子さん」など都市伝説的な話題が、当時の人達にとっての妖怪なのでしょうか。 |

小松 |

トイレの花子さんは、いわゆる「幽霊」ですね。ああした学校やトイレにまつわる話は、ずっと以前からありましたね。

現代の都市という新しい空間の中で、我々の境界をどこに持って行くかといった時、それは例えば昼と夜とで一変する場所かもしれない。時間、空間、明るさ、それから物音といった質が昼とは違う――空間の質が変わる事で、その場所は怖い空間に、つまり境界になる。だから、そこから何かが出て来てもおかしくないとなる。トイレは、昼と夜のみならず、他の場所とも空間の質が違いますから、「トイレは怖い。夜ならなおのこと」となるのでしょう。それにトイレに入っている時って、一番人間が無防備な状態ですから、何かに襲われたらどうしようという心理も働く。 |

−− |

怖いです。今でもちょっと怖いです。 |

小松 |

人間の身体にも境界が存在するんです。無防備な頭上や背中、肩を後ろから触られると怖いですよね。つまり人間の身体においても、境界があるという事。背後霊がいる、と言うのもそのためでしょう。空間的、時間的、そして身体や意識的にも、いろいろな所に境界はあるんです。 |

−− |

先生ご自身は、「境界」を必要と考えているのですか? |

小松 |

いろいろと質の違う空間があった方が良いと思っています。同じ服を着た、同じ顔をした人間ばかり、そして区別がつかないような同じような建物が並んでいるというのは耐えられない。凸凹があって、陰影があるのが人間の世界だと思うんです。人間の住んでいる家の中でも質の違う空間があった方が良いと思うし、町にも陰影があった方が、人間的な世界だという気がします。 |

−− |

均質的なものが並ぶ世界のほうが、一層不気味ですね。 |

小松 |

境界や異界というものを想定して、日本人は、あるいは人間は生きてきたわけです。空間的な向こう側はもちろん、生まれた後、死んだ後――それらをつなげた時空というものを想定してきたのです。しかし、近代の科学は説明出来ないものは説明しません。説明出来る世界の中だけ考えていく…つまり、子供ならば、線路の向こう側の事は考えてはいけないということ。だって自分が知らない世界ですからね。

でも、子供のようなファンタジーに富んだ世界は、ファンタジーであるが故に、人間世界を批判的に描き、見る事も出来る。つまり人間世界の中に入ってしまうと見る事は出来ないものを、人間世界の向こう側から描く事が出来ます。 |

−− |

現実的な意味合いで言っても、異界の目というのは、必要ですね。 |

小松 |

必要だと思います。異界が「ある」「ない」ではなくて、外側に目を持つという事は大事だと思います。日本文化を、アメリカやヨーロッパの視点から見た方が、よく分かると言われますが、同じように死者や妖怪、神の視点から生活を外から見る――それによって異文化からの目に近くなるはずだと思います。 |