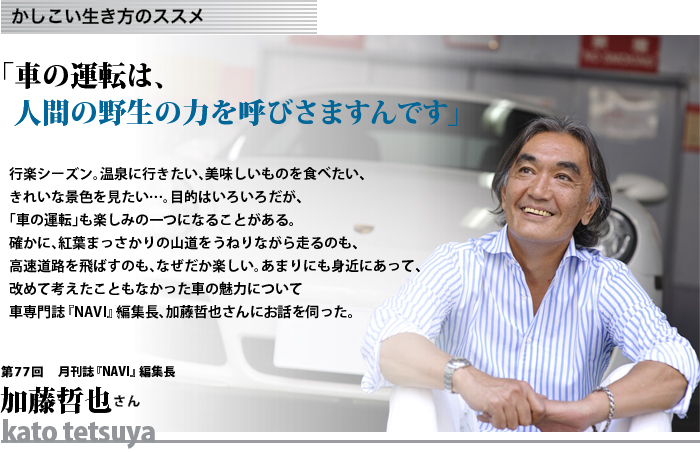

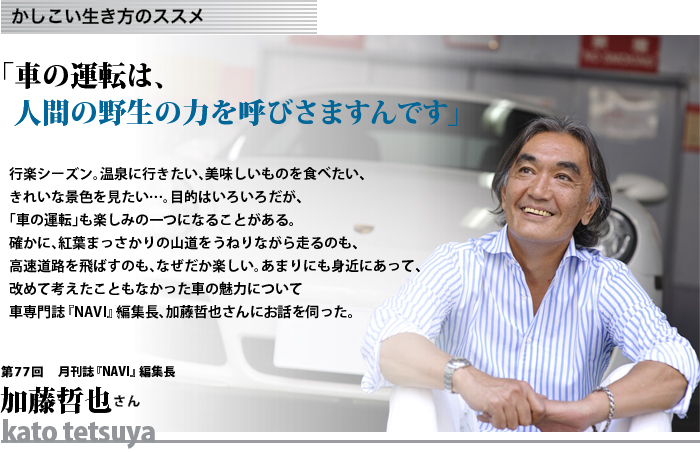

−− |

まずは、単刀直入に伺いたいのですが、車の魅力はどこにあると思われますか。 |

加藤 |

そうですね。一つには人間が持っている根源的な欲求として、移動の快楽というのがあると思うんです。そしてコントロールする、自分の意のままに操る快楽。遊園地のカートが楽しいのも、同じ理由だと思います。 |

−− |

確かに遊園地のカートは、私も大好きでした。がんがんぶつけるのが楽しい(笑)。 |

加藤 |

逆に僕はジェットコースターには怖くて乗れません。 |

−− |

過酷なル・マン24時間耐久レースやサーキットの時速200kmを経験されているのに、ですか?! |

加藤 |

見ているだけで怖いんです。高いところが苦手というのもあるのですが、自分のコントロールの外にあって、身を任せるしかないという状況に耐えられないのでしょうね。バイクの後部座席に乗るのも怖いですね。バイクの場合、車体を傾けながら左右に方向転換するのですが、傾けられるのが怖いので、思わず逆側に体重を掛けて怒られたこともあります(笑)。 |

−− |

自分以外の人が運転する車に乗るのも怖いのですか。 |

加藤 |

イライラすることは多々あります(笑)。子供の頃、家族で出かける時に、母が運転席に座ると「今日は目的地に着けないな」と思ったもんです。途中で父がいろいろと文句をつけ始め、母が「勝手にして!」と車を降りてしまう。だから血なのかもしれませんが(笑)、やはり車やバイクに限らず、乗り物にはコントロールする楽しさというのがあって、それができないと口出ししたくなるんでしょう(笑)。 |

−− |

自分の外にあるものを操縦することの楽しみというわけですね。 |

加藤 |

ええ。最初に車に乗った時がそうでしたが、とにかく思うように動かない。当時の車は、クラッチなんて、ブレーキを踏んだんじゃないかという位重いし、パワーステアリングもないからハンドルだって簡単には回らない、とにかく乗ることに忍耐を要するような車だったけれど、それを克服する面白みというか、今に比べれば運転しにくいこと、この上ない車でしたが、それを何とか乗りこなせるようになると、一層楽しくなってくる。

二つ目に、車やバイクには美的なエッセンスというものもあると思います。それは例えば、感情を奮い立たせるような、その車独特のエンジン音といった聴覚的な側面。あるいはそのパフォーマンスというかスピードに対する憧れも、人間のどこかにあるのでしょう。生身では時速200kmなど、到底、体験できないスピードです。

移動、五感、デザイン、コントロール…そうした要素が複合的に絡み合って成り立っているものって、あまりないと思うんです。車の好きな人の中には、時計好きな人も多いのですが、時計も車と同じく、あるメカニズムが小宇宙を作り上げ、一つの機能を持つ物だからだと思います。でも車には、時計にないダイナミズムがある。そこに刺激されるのだと思います。 |

−− |

車には、自分の空間として過ごせるという魅力もありますね。 |

加藤 |

あります。それこそ車は女の子と二人きりで過ごせる空間というのかな(笑)。その空間にいることの楽しさがありますよ。子供の頃って、秘密基地みたいな場所を持っていたでしょう? 僕は防空壕の残骸なんかを秘密基地にしていたけれど、狭いし怖いし…。ですが、その穴ぐら的空間が気持ち良かったのも事実です。そうした、自分にとってのパーソナルな空間を持てるというのはすごく貴重で、それが僕の場合、今は車です。外界から遮断されて自由になれる空間と時間が持て、そこでアイデアが生まれることもあります。 あります。それこそ車は女の子と二人きりで過ごせる空間というのかな(笑)。その空間にいることの楽しさがありますよ。子供の頃って、秘密基地みたいな場所を持っていたでしょう? 僕は防空壕の残骸なんかを秘密基地にしていたけれど、狭いし怖いし…。ですが、その穴ぐら的空間が気持ち良かったのも事実です。そうした、自分にとってのパーソナルな空間を持てるというのはすごく貴重で、それが僕の場合、今は車です。外界から遮断されて自由になれる空間と時間が持て、そこでアイデアが生まれることもあります。

|

−− |

今、車は、楽に優しくという方向に向かっていて、加藤さんの言われる、動かすだいご味が減ってきている気もします。 |

加藤 |

車の運転に没頭すると、感性が研ぎ澄まされてくるというか、人間が持っている野生の力みたいなものがどんどん引き出されてくるんです。その感覚が非常に心地良いんですが、一方で四輪車って、言ってみれば人間をスポイルする方向に進化してきています。例えばブレーキをロックしないABS(ABS=Anti-lock

Brake System)や横滑りを防止するESP(Electronic Stability Program)、カーナビや実証実験が始まっているITS(Intelligent

Transport Systems)などなど、危険を察知するとか、方向感覚とか直感的な力を必要としなくなってくる。車が引き出してくれる人間の力を知らないのは残念です。 |

−− |

「自分で運転しなくてもよい乗り物」ですね。 |

加藤 |

昔は、車がスピンしました。もちろん危険ではあるし、今の自動車の進化を否定するつもりもないのですが、生身の人間として時に凶器にもなり得る物をコントロールしているのだという感覚は常に持っていないといけませんし、車の魅力には、自分の意思と力で自分なりのペースで目的地に行けるという点もありますね。 |

−− |

それは車だけではなくて、「自分で運転する」ということ全般に言えますね。 |

加藤 |

そうですね。僕は45歳の時に、二輪の免許を取ったんですが、その時の感覚というのは、自転車の補助輪が初めて取れた時に似ていますね。補助輪を付けているうちは、せいぜい家の周りを漕いでいるだけじゃないですか。ですが補助輪が取れた瞬間、自由に体を傾けながら「自転車をコントロール」するという感覚を初めて味わう。本当に羽が生えたような感覚というのかな…普通四輪の免許を取った時も同じ感覚でしたね。 |

−− |

最近の車の話題というと、電気自動車についてですが、電気はガソリンに比べて制御しやすい、運転しやすい…こちらもメカニズム自体が人に優しい方向に向っています。それによって車から受ける身体感覚も大きく変わると思われます。その辺りはどんな風に感じていらっしゃいますか。 |

加藤 |

僕らも一番気になるところです。決してネガティブな部分だけではありませんが、ガソリンやオイルの匂いがない車って乗どんなものだろうか、あるいはサウンドがないってどんな風だろうか…と。 |

−− |

静か過ぎるから音をつけようなどという議論もありますね。 |

加藤 |

安全面からももちろん、クリアしなければいけない問題でしょう。加えて、僕自身のことで言えば、1966年、まだ東名高速道路も通っていない時代に、インディ500マイルというアメリカの有名なモータースポーツのレースが日本で行われたんです。僕は7歳でした。父に連れて行かれた富士スピードウェイでは、とにかくまず音に圧倒された。華やかなカラーリング、目眩くような速さで目の前を駆け抜けるスピード感、オイルの焼ける匂い…それらに打ちのめされたという原体験が、心底、車を好きになったことにつながるんです。だからこそ、音や匂いがなくなるのは、個人的にも非常に心配なんです。

その一方で、先日、開発途中の電気自動車、要するに物としては不完全な車に乗る機会がありました。電動モーターなので、アクセルを踏むと一挙に立ち上がってハンドルが取られる位のパワーが出る。思わずまっすぐに走らせようとハンドルをしっかり握りしめました。未完成ゆえかもしれませんが、そういう面白さは残るのだろうと。 |

−− |

ガソリンエンジンとは違う形での運転の楽しみということですね。 |

加藤 |

もう一つは、電気に変わることによって、今までなかったようなものを得られる可能性も期待しています。例えばガソリン自動車は、エンジンがあって、燃料タンクがあって、キャビンがあって、それらのレイアウトにしばられているわけですが、電気自動車になると、その形態ががらっと変わって車の新しいスタイリングやフォルムが生まれてくるかもしれない。あるいは今までなかったモビリティの楽しさが見えてくるかもしれない。確かに失うもの――音や匂い、微振動はなくなるかもしれないけれど、それに替わる可能性を期待できるようになってきたところです。それに、それをやらないと化石燃料の依存から抜け出しただけで、意味がないでしょう。 |