−− |

歌舞伎の役者は、例えば『菅原伝授手習鑑』の菅丞相(かんしょうじょう=菅原道真)役を演じる役者や太夫は、菅原道真が学問の神、「天神様」という信仰の対象であることもあって、舞台に立つ時は肉食を断つなど精進潔斎を行うそうですが、今もそうした儀式を行うのですか。 |

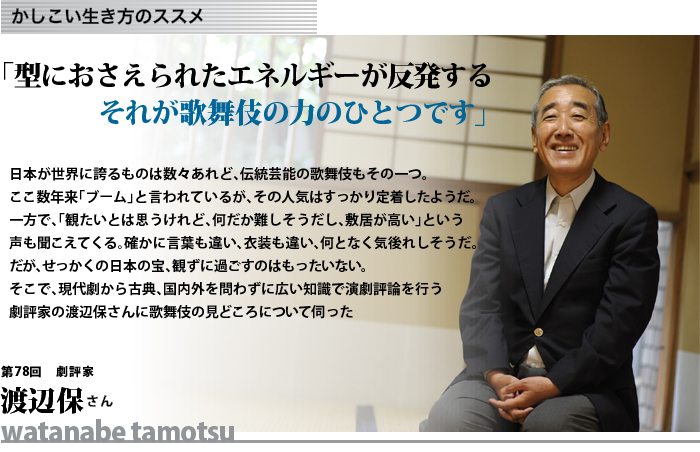

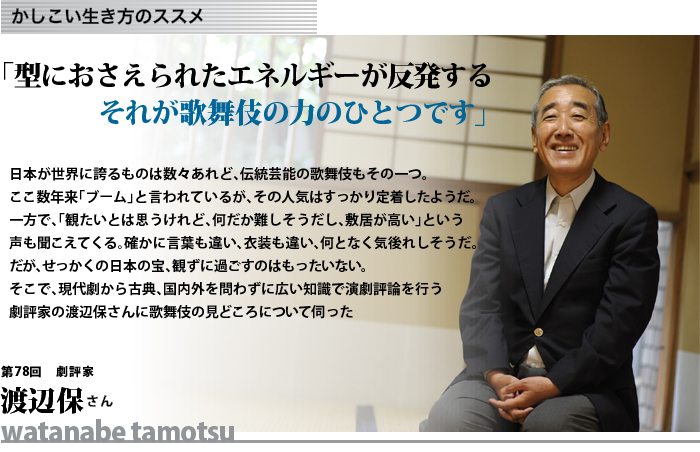

渡辺 |

今も多少はしているでしょう。 |

−− |

歌舞伎の舞台では、役者さんの内側から滲み出るような力を感じるのですが、それは現代劇などの役者と違って、生まれた時から歌舞伎役者となるべくしつけられるとか、日々の鍛錬が違うとかいうことから生まれるものなのでしょうか。 |

渡辺 |

そうとは限らないでしょう。日本には、歌舞伎、能、狂言、文楽という4つの古典劇がありますが、その4つともに「型」があり、それを基本としています。その「型」が、演じる人間を締め付ける。締め付けられるから反発する。そこにエネルギーが出てくるんです。 |

−− |

「型」ですか。 |

渡辺 |

日本に限らず、例えばインドや中国に伝承されている古典劇にも同じく型があります。現代劇は、エネルギーをそのまま表に出そうとするけれども、古典劇の場合は型によって自分の身体が歪められるがために、反発しようとエネルギーが出る。つまり古典劇と現代劇では方法論が違うんです。

例えば女形というのは、男が女を演じるわけですから、演じる男性は身体のどこかを痛めることになります。ヨーロッパでも日本でも、中世までは女役は、皆男性が演じていました。つまり女形だったんです。シェイクスピアの『ロミオとジュリエット』が初演された時のジュリエットも、『ハムレット』に登場するオフィーリアも男が演じていたんですよ。宗教的な理由から、女性は舞台に立つことが許されなかった。そのために女形が演じたわけですが、これも一つの「型」。いや、型というより男が女を演じる、つまり物理的にも身体を締め付けないと演じられないから、それに反発しようとする…だからこそ古典劇にはパワーがあるんです。 |

−− |

舞台の役者がそろって、びしっと形を作った瞬間の美しさも、歌舞伎の魅力の一つですね。これも型のなせることなのでしょうか。 |

渡辺 |

「型(かた)」と「形(かたち)」とは違うものです。「形」というのは、その時のポーズですが、「型」というのは、そのポーズも含めてそこまでの手順、そしてそれが決まった時に発するオーラも含めたすべてが「型」なんです。だから形が奇麗だということだけで評価してはいけません。それは上辺の視覚的な奇麗さであって、心の問題まで届いていない。型が生きなければ、そこから人間の秘密は出てこないんです。

たとえて言うなら、西洋音楽の楽譜には、テンポから強弱まで示されていますから、ある程度、誰でも演奏出来ますが、邦楽には基本的に楽譜はありません。日本の芝居にも「楽譜」がないんですよ。能の世阿弥以来「型付け」というのは、確かにありますが、私が型をやるのと、名人がやるのとでは、その差は歴然としているし、まったく意味が変わってきてしまう。型が完璧に演じられた時に、初めて心の問題が浮かんでくる。デザインで言えば、その意図が初めて浮かび上がってくるわけで、その時に「良い型だ」となる。奇麗なだけでは、だめなんですよ。 |

−− |

型は凝縮されたエネルギーだったんですね。 |

渡辺 |

そうです。歌舞伎の見どころでもあるし、能の見どころもでもあります。能では「面(おもて)」をつけますね。普段、私達が会話をしている時って、皆表情が違いますし、笑ったり眉をしかめたり表情を出すことも自由ですが、能の「面(おもて)」を着けると、それが押さえつけられます。いわば顔に蓋がされてしまうわけです。しかも面って、目の瞳の部分に錐の先ほどの小さな穴が空いているだけですから、舞台に立っても、客席どころか、自分の足元位しか見えません。 |

−− |

そんなに限られた範囲しか見えないんですか。 |

渡辺 |

ええ。だから「蓋」なんですよ。その蓋をされているにもかかわらず、演者は観客に何かを伝えないといけない。だから必死になって、そのハードルを超えようとするから、それがエネルギーとなる。古典劇は、皆そうです。文楽は人形を使いますが、人形は何も語りません。でも何かをコミュニケートしたいから、人形使いは必死になる。人形に自分の気持ちを移そうとするから、それがエネルギーとなる。まして古典劇の世界は、何百年も「いじられて」きたわけですから、そこからもエネルギーが出てきます。 |

−− |

確かに、エネルギーが渦巻いていそうです。 |

渡辺 |

だから歌舞伎を観る時に、この芝居の見どころはどこだろうとか、すべて分かろうとかという愚劣なことは考えない方がいい。 |

−− |

「愚劣」ですか。 |

渡辺 |

愚劣ですよ。見どころを最初から教わるのは、推理小説でいえば最初から「この人が犯人だ」と教わるようなもの。先日、知人が古本屋で推理小説を買ったら、登場人物紹介のページの名前の一つに「犯人」と書き込みがしてあったそうだけど(笑)。ねえ、ふざけるなと思うでしょう? |

−− |

面白みが半減します。 |

渡辺 |

芝居も同じなんです。見どころ、つまり犯人が誰かと知っていたら、見どころもへちまもない。 |

−− |

とは言いながら、歌舞伎は分かりにくい分、見どころを知りたくなりますけれども…。 |

渡辺 |

入門書を読んだり、イヤホンで解説を聞いたり、人に頼らないで、自分の分かる範囲で犯人を探せばいいんです。犯人というのは何も、事件の犯人というのではなく、「どうしてこうなったか」、そのきっかけや理由になったもののことですよ。 |

−− |

歌舞伎は同じ演目が何回も上演されますが、その点では、繰り返し観ることで、新しい発見もありますね。 |

渡辺 |

そうです。見る度に発見の度合いが違ってくるんです。一度見て「犯人はこいつか」と分かったとしましょう。二度目に見る時は、その犯人がどこで決心をしたのか、例えばどこで殺意を持ったのだろうと考える。三度目は、いかにその犯人が演技しているのかを見る。そうやって芝居が分かっていくのであって、それが芝居を観るコツです。最初から分かろうとしないことです。だから逆説的になりますが、客に説明しようとする芝居をする役者はだめですね。昔の劇評家が「役者の方から客の方へ愛嬌をもっていくのはダメだ」と言いましたが、歌舞伎に限らず、他の古典劇でも、現代劇でもその通りだと思います。説明的な演技をしないというのは、芝居の鉄則。だけれども、なぜ説明的な演技をするかといえば、客が「分からない」「どこを観ればいいのか」と言うからそうなるのであって、まぁ客が悪いんですね(笑)。 そうです。見る度に発見の度合いが違ってくるんです。一度見て「犯人はこいつか」と分かったとしましょう。二度目に見る時は、その犯人がどこで決心をしたのか、例えばどこで殺意を持ったのだろうと考える。三度目は、いかにその犯人が演技しているのかを見る。そうやって芝居が分かっていくのであって、それが芝居を観るコツです。最初から分かろうとしないことです。だから逆説的になりますが、客に説明しようとする芝居をする役者はだめですね。昔の劇評家が「役者の方から客の方へ愛嬌をもっていくのはダメだ」と言いましたが、歌舞伎に限らず、他の古典劇でも、現代劇でもその通りだと思います。説明的な演技をしないというのは、芝居の鉄則。だけれども、なぜ説明的な演技をするかといえば、客が「分からない」「どこを観ればいいのか」と言うからそうなるのであって、まぁ客が悪いんですね(笑)。

|

−− |

反省します(笑)。自分なりに分かったことを理解して、次はどうなるかと考えることですね。 |

渡辺 |

『寺子屋』や『忠臣蔵』を、もう50何年も観ていますが、それによって比較が出来るし、役者によって「こんな風に今まで思ったことはなかった」という発見があったりもします。

最近では、例えば10月に歌舞伎座で上演されていた『義経千本桜』では、吉右衛門が新中納言平知盛(しんちゅうなごんたいらとももり)を、玉三郎が典侍局(すけのつぼね)、富十郎が源義経、段四郎が武蔵坊弁慶を演じています。知盛が入水した後、弁慶が幕外でほら貝を吹く型があるのですが、私は今まで、それが何だか嘘っぽくて、すごく嫌だったんです。知盛が海に飛び込み、安徳天皇と義経がその死を悲しんで舞台から出て行ったのだから、今更、弁慶がほら貝を吹いて悲しまなくてもいいだろうと。けれども段四郎の弁慶を見て、やっと分かった。ほら貝の吹き方が大事だったんですよ。

段四郎は、最初に本舞台へ、次に客席へ、最後にその両方に対してと分けて吹いたのです。そうして三方に向けて吹くことで劇場全体が海になり、海上を渡っていくほら貝の音が、余韻を残しながら知盛への鎮魂となっていく。その情景が浮かび上がってきました。ほら貝を吹くという型を作った人は、これを狙っていたのだなということが、『義経千本桜』を見始めて50年経ってようやく分かりました(笑)。 |

−− |

役者の技量もあったんでしょうか。 |

渡辺 |

今まで弁慶をやっていた役者の吹き方がまずかったんでしょう、きっと(笑)。こうして同じ演目でも、演じる俳優が持っている感受性が、観客に別なことを感じさせることもある。だから古典は奥が深いんです。その奥の深い所につかまったら、一生を棒に振ることになる(笑)。 |

−− |

(笑)。歌舞伎では、幕の前の太鼓一つから決まりごとがあるわけですよね。そこまで突っ込むようになったら、本当にきりがないなとは思います。 |

渡辺 |

確かに太鼓の打ち方などは決まっていますが、弁慶のほら貝と同じで、名人が叩く太鼓と、それを分からず叩いている太鼓では、その音一つで世界が変わってしまう。その音一つで世界がぱっと開ける。ちゃんと名人が型通り打たない限り、世界が開けない。我々が何べん見ても分からなかった舞台の秘密というのが、その音によって明らかになるんです。 |

−− |

でも、音の秘密が明らかになった、つまり犯人に突き当たったら、またその先があるわけですよね。 |

渡辺 |

そうですね。こういう型を作ったのは誰なのか…それは作者の他に、工夫を重ねてきた代々の役者、口出しをした振り付け師…その皆が犯人。ほら貝の例で言うと、ほら貝を吹くということを考えた人が犯人だし、作者も犯人、演じた段四郎も犯人。犯人はいっぱいいるんです。もちろんそんなこと考えないで観るのもいいんですが(笑)、考えたらいいと思う。面白いと思いますよ。 |

−− |

「誰がやったの、これ?」と。 |

渡辺 |

そうやって犯人探しを始めたら、芝居を見終わってきてから一日くらいは考えちゃいます(笑)。 |

−− |

もう一つの歌舞伎の入門の仕方として、特定の役者や演目を追いかけるというものがありますね。 |

渡辺 |

何だか分からないまま観るよりも、「この人」と決めた人を追うことで、見えてくる世界が絶対にあるはずです。私も学生時代から、随分追っかけをやりました。そもそもの始まりは、評論家の武智鉄二が書いた、各界の名人を選んだ本を手にしたことで、今、思えばその本はかなり独断的でしたが、書かれていた名人を実際に片っ端から見たんです。踊りの井上八千代などもそこに名があった一人で、最初からそのすごさを分かったわけではなく、一生懸命見ようと思ってみているうちに虜になってしまったんです。他も武智さんの挙げた通りだった。だから時には、劇評家の話も信じてもらいたいなと思います(笑)。 |

−− |

これから劇評もこまめにチェックするようにいたします(笑)。ありがとうございました。 |