−− |

解明されたという恐竜の羽毛の色は、現在いる鳥のようで、意外な印象もありました。恐竜というのは、種類も大きさもたくさんありますが、「これが恐竜だ」という定義はあるのでしょうか。 |

富田 |

1842年に、イギリスの生物学者リチャード・オーウェンが、「dinosauria(恐竜)」という言葉を最初に用いましたが、乱暴に言えば、今もその時の概念を覆す程の発見がなされていないため、それが生きています。その時の定義は、すごく簡単に言えば「鳥と同じような強く丈夫な足腰を持つ」ということ。オーウェン先生は、恐竜の足腰が丈夫だということを説明するために、「鳥と同じ足腰をもつ爬虫類を恐竜と呼ぶ」と発表されたわけです。 |

−− |

鳥ですか?! |

富田 |

そうです。もっと言えば、現在の定説では、鳥は恐竜の仲間です。まず脊椎動物の分類群の一つに、爬虫類がいて、その中に、トカゲや蛇、あるいは亀やワニが含まれています。恐竜というのは、それら爬虫類の一種。そして恐竜の系統の中に雀やカラスが含まれています。専門的に言えば、恐竜類のうち、獣脚類と呼ばれる連中の一部が鳥類に当たります。系統をたどると、例えば魚から両生類に枝分かれして、更にそれが哺乳類と爬虫類に枝分かれし、爬虫類の中からトカゲ、蛇、亀、ワニといったグループが出来て、恐竜はその親戚の一つ。そして恐竜の中に鳥が入ってきます。この分類の仕方が、今の生物学における最もスタンダードなものです。言ってみれば、私達は毎日恐竜を見ていることになりますね。 |

−− |

ということは、恐竜は、爬虫類よりも鳥に近いのですか。 |

富田 |

いいえ。恐竜は爬虫類です。その中に鳥類が含まれているんです。鳥は種類も多く、愛好家も多いため、爬虫類と分類されるのを拒む方もいるのですが、血統も体の仕組みも典型的な爬虫類であって、鳥類は便宜的に分けられているに過ぎません。例えば亀と鳥は、体の仕組みがよく似ていて、両者とも寿命が長い。「鶴は千年、亀は万年」と言いますが、簡単に言えば、長生きするような体の構造が一緒なんです。大きな違いは、飛ぶか飛ばないかだけ。それ以外は、生物学的にものすごく近い。鳥類というのは、初期の恐竜からあまり変わらないまま、とりあえず羽を付けてみました…という感じと言えます。現在でも鳥が生きているということを考えれば、恐竜の体の構造は、かなり完成度が高かったと言えますね。 |

−− |

大きな体に、これまた大きな羽を動かして飛ぶというのも、恐竜のイメージですが…。 |

富田 |

|

−− |

恐竜と鳥は、ともに足腰が丈夫とのことですが、具体的にはどういうことでしょうか。 |

富田 |

腰には背骨を支える仙骨という骨がありますが、鳥も恐竜も、この仙骨が3つ以上融合しています。 |

−− |

では、体が硬いんですね。 |

富田 |

結論から言えば硬いです。でも人間も硬いですから、仙骨に関して言えば、人間も恐竜なみに進化していると言えますね(笑)。更にもう一つ、骨盤との連結部の構造に特徴があります。 |

−− |

動きは、かなり制限されますね。 |

富田 |

その通りなんですが、その代わり、種類によっては時速100km近くで走れたり、何十トンもの体重でも、つぶれない構造になっているんです。 |

−− |

現在知られている中で一番大きな恐竜は、100トンはあったと言いますが、もし今、それが地上にいたと思うと…。 |

富田 |

巨大恐竜の化石が発掘されたパタゴニアの現場まで見に行ったことがあります。私が到着した時は、ちょうど化石を掘り終えたところだったのですが、その穴だけでも、地割れかと思う程。その大きさを実感しましたね。 |

−− |

恐竜と鳥が、ソケット様の骨盤の構造や足の動きなど構造的に似ているとなると、違いはどこにあるのですか。 |

富田 |

正に、そこが焦点なんです。その後、羽毛や毛の生えている恐竜が、たくさんみつかって、よくよく調べてみると、結局、鳥と恐竜とを区別する特徴って、飛べるか飛べないか以外になくなってしまったんです。2004年までは、木につかまった時の親指の向きが恐竜と鳥とでは違うとされていたのですが、それもよく調べたら、違いはありませんでした。つまり「足腰が鳥と一緒」という当時の恐竜の定義が示唆するように、鳥はそもそも、恐竜と区別がつかないということが分かり「鳥と恐竜は同じだ」となったわけです。 |

−− |

ということは、雀も恐竜ですか。 |

富田 |

そうですね。例えば、ティラノサウルスと背中にパンタグラフのような板を背負っているステゴサウルスと雀。解剖学的、遺伝学的に言えば、ティラノサウルスと雀の方が、圧倒的に近い関係なんです。 |

−− |

雀とティラノサウルスを並べると、随分違いますが(笑)。 |

富田 |

化石をお見せしましょう。これは恐竜研究史の最初期に発見された恐竜第1号のメガロサウルスのレプリカです。メガロサウルスとは「巨大なトカゲ」という意味です。その1年後の1825年に種として認定されたイグアノドンと共に、この2匹の恐竜が、初期の恐竜研究のベースとなりました。「ドン」は「歯」という意味。イグアノドンは、草食動物で、イグアナのような歯をもっていることから、この名が付けられました。 |

−− |

最初の発掘当時、研究者はこの化石を見て「イグアナのようだ」と思ったわけですか。 |

富田 |

化石は全体の一断片ですからね。太古には、現在の何十倍もの大きさのイグアナがいたのだと考えて、この名が付けられたんです。ですが当時復元されたメガロサウルスやイグアノドンは、その後、解明された姿から見ても、甚だしく間違っています。例えばメガロサウルスは、ライオンの胴体にワニの頭が付いているような動物として復元されました。ただ圧倒的に正しい箇所があって、それは後ろ足と足腰の形、そしてつま先立ちをして立っているという点。イグアノドンの場合、色や形もイグアナそっくりに復元されたけれど、脚はイグアナと違うということを、昔の人も気付いていたんですね。それが恐竜の特徴だということを、きちんと理解して作っていたわけです。 |

−− |

恐竜の大きさというのも、またさまざまですね。 |

富田 |

アフリカ象と同じくらいの体重で、キリンよりもちょっと背が低いというティラノサウルスの先祖は、鶏や七面鳥程度の小動物にたどり着きます。例えば、すべての恐竜の先祖に近いと言われるエオラプトル。これは今まで見つかった中で一番古い恐竜です。恐竜としては体の仕組みが最も原始的ですが、それでも一般にイメージされる爬虫類というよりは、ヤンバルクイナのような姿の動物だったでしょう。 |

−− |

恐竜というと、大きなイメージがありますが、平均すると犬やウサギ程度の大きさだったそうですが。 |

富田 |

そうだと思います。確かに体重が100トンある恐竜もいましたが、そうした大きな恐竜というのは、その時にも珍しかったはずですし、それに小さいものは、化石も残りにくく見付けにくい。諸説ありますが、平均するとちょっと太ったウサギ程度の大きさだったろうと思います。 |

−− |

恐竜の時代は、人間など踏みつぶされてしまう程巨大な恐竜が闊歩していて、長い首を伸ばして高木の葉をはんでいたようなイメージを持っていました。 |

富田 |

それでも学問的に考えた場合、平均的な大きさがウサギ程の動物というのは、かなり大きい部類に入ります。人間も哺乳類の中では、大きな部類なので、それを基準に見てしまいがちですが、平均がウサギ程度というのは、動物の中では大きいのです。 |

−− |

恐竜は、進化の過程で段々と巨大化していったんですよね。 |

富田 |

恐竜が登場したのは、中生代初期ですが、我々の先祖に当たる哺乳する動物は、それよりもはるかに前、古生代からいました。それらが、徐々にマイナーチェンジしていって、今、我々が目にするネズミのような動物に進化していき、そして真の哺乳類が、恐竜と同じ時期に現れました。つまり今の我々につながるような、狭い意味での哺乳類は、恐竜より先に小型化に成功したわけです。小型化すると、食べ物も少なくて済みますし、隠れるのも簡単だし、住処も困らない。集まって住めるから、配偶者にも困りません。世代交代も早いので、環境にも適応しやすくなります。恐竜も登場した初期は、小さくなろうとしていたのですが、哺乳類及びその先祖が先にミクロ化に成功したことによって、小型化する余地がなくなったんだろうと思います。ちなみに一番小さい恐竜と言われているものですと、親でもハツカネズミ程の大きさに過ぎません。 |

−− |

先に別の種類に小型化されてしまったから、大きくなる方向へシフトせざるを得なかった。恐竜が滅んだのは隕石がぶつかって氷河期が訪れたためというという話がありますが、そればかりではないのでしょうか。 |

富田 |

隕石が、定期的に地球にぶつかっていた時期もありますし、それによって環境が変わったのだろうと匂わせる発見もいくつかありますので「そうではない」とは言えませんが、隕石衝突は、いろいろ重なった不運の中の一つであって、決定打でもきっかけでもないと思います。 |

−− |

恐竜って、世界中どこにでもいたんですね。 |

富田 |

|

−− |

隕石がぶつかったということは当時の一つの事象で、地球活動によって気温の変化も激しくなり、海抜の変化で、生息地の環境が変わって…。 |

富田 |

前置きが長くなりましたが、海水が減ったことで、今まで離れていた陸地がつながったりしたでしょう。その時に、別の場所から病気を持ってこられたら、その病気に対しての免疫がありませんから一貫の終わり。危険だと思ったらすぐに飛び立っていかれる鳥に対して、陸地にいる恐竜は、病原体や寄生虫に対しての対策が常に後手に回ってしまう。あるいは環境の変化で主食にしていた餌が滅んでしまったりといったさまざまな出来事が絡みあっているのではないかと思うのです。 |

−− |

恐竜は免疫を獲得できずに、滅んでしまったということでしょうか。 |

富田 |

姿形の多様化はしたけれど、遺伝的多様性は低かった、つまり病原に対しての免疫も低かったのだと考えられます。例を挙げましょう。白亜紀後期の大半、北米はロッキー山脈をはさんで、西と東は元々、別の大陸でした。それが大陸移動や寒冷化によって陸がつながったりして、それぞれの大陸にいた恐竜のシャッフルが何度も繰り返されることになりました。結果、見た目は似ていても、角の形や鳴き声が違うというような、微妙な違いによって、複雑に多様化したコミュニティが多数出来た。病気はうつるけれども、交尾には至らない。つまり遺伝的多様性を獲得できない状態と言えます。大陸の分裂・移動が劇的に進行した白亜紀に、とさかや角をもつ多様な恐竜が登場し、多様性のピークを迎えたこの時代にカタストロフィーが起きているのは、そうした理由からだと思うのです。 |

−− |

富田さんは、そうした恐竜が絶滅した環境と、今の熱帯雨林の状況とを重ねて見ておられますね。 |

富田 |

実は僕も最初は、熱帯雨林における「生物多様性」について勘違いをしていたんですが、初めてボルネオに行った時、昆虫が少ないことに驚きました。いえ、いるにはいるんです。ただ、例えば巨大なカブトムシを見たとしましょう。「すごい。こんな大きな虫がいる。帰り道に採集しよう」と思っていると、1週間探しても見つからなかったりする。つまり1種類ごとの個体数がものすごく少ないんです。ですが少ないけれど、それぞれが生態系の中で何らかの役割を担っているわけですし、逆に、例えば人間が伐採や乱獲などで、ある一種を滅ぼすことが簡単に出来てしまう。それはジクソーパズルのピースが1つ抜けてしまった、いつ崩れるかもしれない環境だと言えます。ですから熱帯雨林の多様な生態系というのは、うかつにいじると恐ろしいものなんですよ。 |

−− |

影響が目に見えない分、いじりやすく、それ故もろいということですね。 |

富田 |

熱帯雨林は、温帯や寒帯に、新しい種類を供給するポンプの役割を果たしているんです。人間だって、熱帯で生まれて、送り出されてシナイ半島を通って、ユーラシア、オーストラリア、アメリカで発展していったわけです。つまり熱帯で発生した生物は、増え過ぎて、はじき出されて、他の地で新しい生態系に加わる――熱帯は、温帯にも寒帯にも影響を及ぼす非常に大事な役割を果たしているのです。ですから熱帯の破壊というのは恐ろしいんです。環境問題に関して、熱帯雨林が重要視されているのは、実はそういう事なんです。 |

−− |

私達が環境を守りたいと思ったら、具体的には何が出来るでしょうか。 |

富田 |

一つは、動物を飼ったら捨てない、逃がさないということですね。病原体を持ち込んでしまうこともあり得ますし、在来の生物を絶滅させてしまいかねません。 |

−− |

何気ない自分の行為が、そうやって広がっていくことが改めて実感できます。 |

富田 |

スマトラ島沖地震の直後には、流れてきた材木で西表島の西の端にある港が埋まってしまい、船の進入が不能になりました。その位、海は世界中につながっているんです。 |

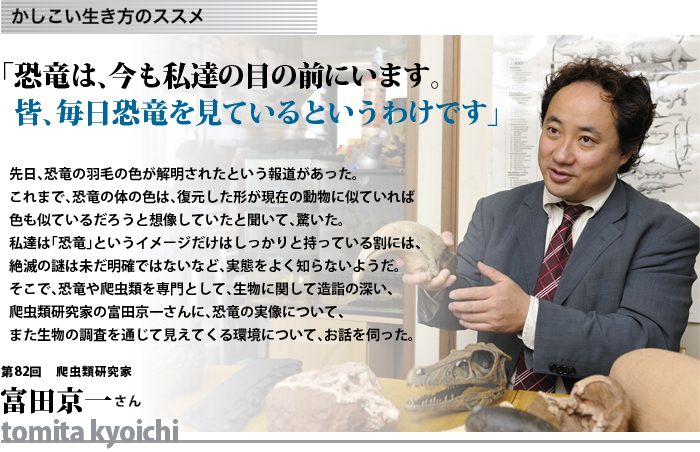

富田京一(とみた・きょういち)

1966年福島生まれ。肉食爬虫類研究所代表。世界の恐竜発掘現場や沖縄の爬虫類を調査するともに、CGによる恐竜復元や理科教育の普及活動にも力を入れている。『のび太の恐竜2006』(藤子プロ/シンエイ動画/小学館)、『いのちめぐる島イリオモテ』(モンタージュ)といった映像作品や各地の博覧会にも協力。著書に『最新恐竜入門』『トミちゃんのいきもの五十番勝負―手提げコウモリは電気冷蔵庫の夢を見るか?』(共に小学館)、『ザ・爬虫類&両生類』(誠文堂新光社)、『スーパーリアル恐竜大図鑑』(成美堂出版)他、多数。

●取材後記

恐竜の謎をめぐるロマンあふれるお話を伺おうと思ったら、予想を気持ちよく裏切られ、もっともっと、深く刺激的な生物のお話を聞くことになった。「胎生の生物は、免疫が低く、卵生の生物は免疫力が高い」等々。そして「恐竜の構造は、完璧に近く、発生当初から基本的な構造が変わらない。だから絶滅してしまったんです」という言葉も非常に印象的だった。「完璧」では、完璧ではないのだ。

羽根さえ付ければ飛べる構造をしていた、というのも恐竜の特徴です。ですから全長35mもある恐竜でも鶏ガラのように、骨の中は空洞です。骨の中がスカスカなので、大きさの割に体重が軽いのもまた恐竜の特徴の一つですね。全長13m程度のティラノサウルスも、象と同程度の体重しかありません。また空洞だから、折れにくいという利点もあります。孔があることで、空気の通りが良く、すーっと全身に酸素が行き渡る。鳥がエベレストの上空まで急上昇しても、全く酸欠にならないのは、そのためです。この骨の中が空洞という共通の性質を、鳥は空を飛ぶことに応用し、恐竜は巨大化することに応用したに過ぎません。

羽根さえ付ければ飛べる構造をしていた、というのも恐竜の特徴です。ですから全長35mもある恐竜でも鶏ガラのように、骨の中は空洞です。骨の中がスカスカなので、大きさの割に体重が軽いのもまた恐竜の特徴の一つですね。全長13m程度のティラノサウルスも、象と同程度の体重しかありません。また空洞だから、折れにくいという利点もあります。孔があることで、空気の通りが良く、すーっと全身に酸素が行き渡る。鳥がエベレストの上空まで急上昇しても、全く酸欠にならないのは、そのためです。この骨の中が空洞という共通の性質を、鳥は空を飛ぶことに応用し、恐竜は巨大化することに応用したに過ぎません。

間違いなく、世界中にいましたね。ただそこに絶滅の鍵があるのではないかと考えています。恐竜とほぼ時を同じくして繁栄した、首長竜や翼竜、アンモナイトといった生物の方が、恐竜よりもワンサイクル前に滅んでいるのですが、それらが滅んだ原因が隕石の影響だったとしたら、一度に滅ぶはずです。そういうズレを考えると、別の理由があるはず。それが海抜の高さではないかと考えられるんです。

間違いなく、世界中にいましたね。ただそこに絶滅の鍵があるのではないかと考えています。恐竜とほぼ時を同じくして繁栄した、首長竜や翼竜、アンモナイトといった生物の方が、恐竜よりもワンサイクル前に滅んでいるのですが、それらが滅んだ原因が隕石の影響だったとしたら、一度に滅ぶはずです。そういうズレを考えると、別の理由があるはず。それが海抜の高さではないかと考えられるんです。