−− |

「社会起業家」という言葉を耳にする機会が増えました。 |

山本 |

増えましたか。良かったです(笑)。 |

−− |

ええ、増えたと思います。ただ、きちんと説明できる方はまだ少ないかもしれません。 |

山本 |

一般的には「ある社会問題を、ビジネスを通じて解決していく」という意味で使われています。ですがこれにはいろいろな含みがあって「社会貢献」することによって、解決を目指すということもあるでしょうし、文字通り「解決」に向けて活動するという場合もあるでしょう。 |

−− |

ちなみに、NEWVERYでは、何人位の方が働いていらっしゃるのですか。 |

山本 |

今は常勤5名、大学を1年間休学してフルタイムで働いている者が2名、その他に週3日程来ているインターン生が2人いるので、合計9名です。 |

−− |

その人数で年間予算が1億円ということは、優良企業ですね。 |

山本 |

そんなことないです(笑)。確かに上場前のベンチャー企業には、一人当たりの売上高が500〜800万円程度という企業が多く、僕たちの場合は、常勤5名で、1人あたり1800〜2000万円程ですが、それはそもそもビジネスモデルが違うだけですし、そんなに突出して経営が上手に出来ている訳ではないと思います。出版業と金融業では、売り上げが全く違いますよね? それはビジネスモデルが違うからであって、それと同じことです。 |

−− |

なるほど。とはいえ社会的な活動をしている企業として、収支がきちんとしているというのは、特筆すべきことですね。ところで大きく社会起業について伺いましたが、山本さんが今、進めておられるのはどのような事業でしょう? |

山本 |

僕が目指しているのは、若者が希望を持てる社会を作ることなんです。こう言うと夢や志を持って活動していると思われがちで、もちろん僕たち自身もそうしたミッションを持って活動しようとしてはいますが、一方で常に現実的でありたいとも思っているんです。僕ももう32歳です。「夢見がちのおっさん」では、ちょっと恥ずかしいですし。 |

−− |

それも悪くないと思いますが(笑)。 |

山本 |

若者が希望を持てる社会にしたいと考えるようになったのは、学生の頃の経験などからだと思いますが、いずれにしても、その社会を実現するための課題はたくさんあります。そこで私たちがやっているのは、一つは彼らが社会的弱者に転落する事を未然に防ぐという事です。 |

−− |

若者とは呼びにくい…。 |

山本 |

もちろん彼だって、就職して家庭を持ってという希望を持っているんですが、現実にはなかなか難しいんです。 |

−− |

なるほど…。 |

山本 |

ではニートにならないように、なっても早い段階でまた社会参加できるようにするほうが断然、効率が良いのではないかと考え、ニートに至る過程を考えてみました。仕事を辞めてニートになる、学校を辞めてニートになる、学校を卒業してそのままニートになる。このプロセスの中で突き詰めて一つひとつ見ていったら「中退」という問題に、突破口があるなと思ったんです。実は、ニートの若者の31.7%が中退経験者。高校中退が6万6千人、大学・専門学校中退者が11.6万人。高校中退より、大学・専門学校の方が、人数は断然多くて1.75倍にも上ります。 |

−− |

ということは、割合として多い大学・専門学校中退の若者を手助けすることが、若者を支援する上でまずは現実的とお考えになったということですか。 |

山本 |

|

−− |

現実をきちんと見た、だからこそ実際に変化を起こせるのではないか、と思える事業ですね。具体的にどのような活動をされているんですか。 |

山本 |

結局、中退率というのは学校にとっての「顧客満足度」と考えられるんです。例えばフィットネスクラブの経営は、入会者がたくさんいることと、退会者を抑えること、その二つによって経営が成り立ちます。つまり「顧客満足度の低さ=退会率」。大学をドロップアウトする人が多いということは、顧客満足度が低いと考えられるから、引いては中退率を下げるのは、大学の改善そのものだと実感として分かり始めたんです。 |

−− |

中退を予防するために、どのような対策を提案されているのですか。 |

山本 |

まず、大学や専門学校の中退と言うと、その4割位は、経済的理由なのじゃないかと言われています。 |

−− |

中退の本当の中味が見えてきたということですね。 |

山本 |

そうなんです。私たちは、中退の理由を分類しました。授業、教員に魅力がなかった、学生の学力レベルと教育内容のミスマッチ、学生の興味と教育内容のミスマッチ、友達ができないといったコミュニケーションの問題。その他に病気や経済的理由、妊娠、出産などもあるのですが、先に挙げた4つが、中退の理由の8割以上を占めています。 |

−− |

学力レベルと教育内容のミスマッチとは? |

山本 |

要は、基礎学力がなく授業についていかれないというものです。そこで、それを支援するプログラムを提案したりするんです。 |

−− |

確かに大学というのは、高校までの環境とはがらっと変わりますから、上手に「使う」ことができるかどうかにかかってきますね。 |

山本 |

毎日、机を並べる同級生もいませんし、先生との関係もそれまでとは異なる。主体的に学ぼうという学生にはこの上なく良い環境ですが、受動的な学生は、どうして良いか分からず、自分の居場所が見つけられなくて辞めてしまう。ですから中退率を下げるためにやらなければいけない事は、まず二つ。一つは、つまずかないようにデザインするという事。もう一つは、つまずいた学生を早期発見して、早期支援するという事です。 |

−− |

至れり尽くせりですね。 |

山本 |

アメリカ、ハーバード大学のマイケル・サンデル教授の授業『白熱教室』が話題になっていますが、あれはハーバードの1年生向けの授業です。学部のエースである彼が、徹夜で授業の準備をして、学生の知的好奇心や「知りたい」という感情を導き出しています。ハーバードですら、そうする必要性があるということなんです。そう考えれば、日本の大学でも当然、必要なことだと思えますよね。 |

−− |

最近の就職事情は特に厳しいと思いますが…。 |

山本 |

確かにそうですが、企業側では採用枠は30人だったけれど、基準に満たないので20人しか採用できなかったという声も耳にします。ということは、学生の資質が基準に達していれば就職できたかもしれないのに、ということです。 |

−− |

先ほど、一点突破というお話が出ましたが、中退させず、大学での勉強の仕方が身に付けば、就職への道も開け、社会に還元される…。学校の中退という社会の問題の一つを支援することが、どんどん周囲に波及していくのが分かりますね。 |

−− |

山本さんは、一度、就職された後に、社会起業としての活動を始めてらっしゃいますが、そうした活動をされようと思ったのは、どういった経緯だったのですか。 |

山本 |

大学1、2年の時は、金融工学を専攻していて、卒業後は外資系の金融機関にでも就職するのかなと漠然と思っていました。でも実際、さほど面白みを感じる分野でもなく、学生起業した会社も、それなりに夢中になってやっていましたけれど、あまり意味を見出せず、正直に話せば、そんなにお金っているのかなと思ったんですね。ほどほどにお金があれば、それ以上あっても、あまり変わらないでしょうと。それでゼミを金融工学から、文芸創作に移しました。 |

−− |

いつ頃ですか。 |

山本 |

3年生の時です。ゼミに入って文芸創作したり雑誌を作ったり、それから演劇をやり始めて、中学生、高校生を対象にした演劇クラブに関わるようになりました。そのクラブの顧問をしていた舞台演出家の影響で、子供の教育に関心を持つようになったんです。自分自身、「社会とは」「自分とは」「他人とは」ということを考え始めるようにもなりました。そんなことがきっかけで卒業後、趣味的に中高生を対象に文章教室を始め、中高生と一緒に文芸誌を発行していました。そうやって中高生と活動する中で、彼らが自分達の未来に不安があるという声が挙がってきたのです。 |

−− |

そんなに若い時から…。 |

山本 |

物を書こうという若者は、家庭の問題だったり、いじめだったり、何かしら表現しなければいけないものを抱えているんです。そして彼らと接していると、将来、社会の中で仕事を持って自分の居場所を作っていく事が難しい子もいるのじゃないか、彼らと社会の架け橋となる仕組み作りが必要なのじゃないかと思ったのです。僕の弟が、当時ニートだったということもあると思いますが、そこで最初は、いわゆるフリーター支援、ニート支援という活動を本業として始めるようになりました。 |

−− |

当時、会社にお勤めでしたが、不安はありませんでしたか。 |

山本 |

|

−− |

そんな風にいわば、やりがいが得られるのが社会起業というものの醍醐味でしょうか。 |

山本 |

僕は「社会起業しよう」と思ったわけではなく、ボランティアで活動を始めた当時は、NPOという言葉すら知りませんでした。やりたい、必要だと思うことを続けていたら、NEC社会起業塾というところからメールが来て、審査に通ればお金とパソコンがもらえるということだったので、とりあえずエントリーして(笑)、その起業塾に入って初めて「社会起業」という言葉を知りました。ですから「社会起業」という概念は、後から付いてきたものなんです。 |

−− |

「こういう事業をしたい」というのが先にあって、それが「社会起業」だったわけですね。 |

山本 |

ええ。自分のやろうとした事は、確かに社会起業というカテゴリーに入るなーと。大学を卒業した当時は、僕がやろうとしていることを誰も理解できませんでした。その後、自分自身は変わりませんが、今は、社会起業という文脈の中で、これから重要な働き方だと言われるようになったので、ずいぶん見られ方は変わりましたね。 |

−− |

社会に役立ちたいという意識は、お持ちなのでしょうか。 |

山本 |

僕に限らず誰でも、そういう気持ちはありますよね? 役に立ちたいというか…それは結局、価値観だと思います。何に価値を感じるのかは、人それぞれでしょう? 毎日おいしいご飯を食べられる事に価値を感じる人もいるし、睡眠が一番大事だと言う人もいる。例えば自分が思春期の頃に本や映画や音楽に救われたから、今その恩返しをしているんだといって出版業界に勤めていらっしゃる方がいる。そうやって、皆その価値を信じているから、その仕事をやるのだと思うんです。逆に、価値を感じないものを作っていくのは、虚しい。その価値を感じるものがぼくの場合、教育だっただけだと思います。 |

−− |

山本さんにとっては、今、幸せを感じることは? |

山本 |

今は仕事が上手くなる事ですね。僕は小学生の時に、野球をやっていたのですが、私よりイチローの方が野球は上手いじゃないですか。 |

−− |

そう…でしょうね(笑)。 |

山本 |

だからイチローの方が、断然、野球が楽しいと思うんです。僕は、ただ立っているだけですが、イチローはバッターボックスに入った時や守備に付く時に、ものすごく高い解像度で、いろんな事を見て、考えているはずです。だから断然、イチローの方が、野球が面白いはずです。あるいはギターって、買った当初は弾けなくてつまらない。練習しても辛いし、苦痛だから辞めてしまう。けれども練習を重ねて上手くなると面白くなる。仕事もそれと同じだと思うんです。ギターを弾くのが上手くなるのと同じで、仕事が上手くなれば面白くなって、奥深く、ぐんぐんのめり込んでいく――それも一つの幸せだと思いますし、僕も今は、そこに幸せを感じています。 |

−− |

仕事にやりがいというか、手応えを感じていらっしゃるのですね。 |

山本 |

本当に辞めたいなと思った時もありますが、そうですね、面白くなりました。 |

−− |

辞めたいなと思われたのは、どんな時ですか。 |

山本 |

20代の頃は、ずっと辛かったですね。実力不足で何をやっても上手くいかないし、社会性と収益性とを両立させようとした時、もうちょっと収益性に寄っていけばいいのに、となるんですが、そこをやせ我慢した時期もあって。もう一回、20代をやれと言われたら、死んでも嫌です(笑)。 |

−− |

(笑)やはり社会性というのは、大きなキーワードなのですね。収益性に寄れば、もっと上手くいったのに「それはちょっと違うな」と思って引き戻された。きっと、ご自身の中に社会に役立つことをしたいという軸をお持ちなんですね。 |

山本 |

どちらかというと…そうなのでしょうね。少なくとも自分が本当に価値を感じられる事に、自分の人生を費やしたいと思っています。価値を感じられて、その価値が大きく波及していくようなことであれば、なお更やってみようという気持ちになります。いろいろ言っても、社会が健全に保たれているというのは、本当に大事なことだと思います。 |

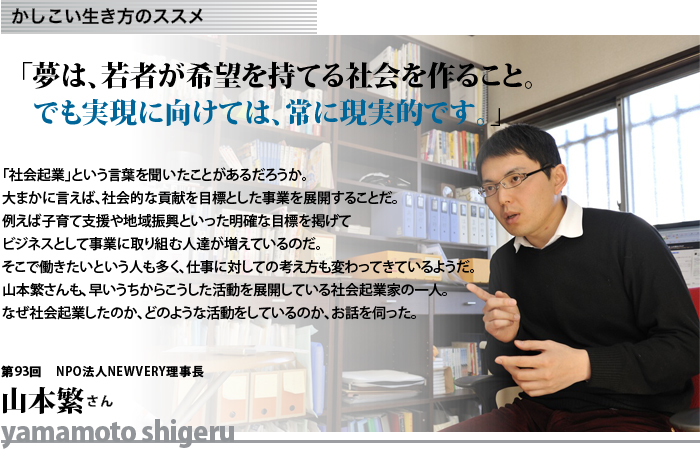

山本繁(やまもと・しげる)

1978年東京生まれ。2002年に若者支援NPO法人「NEWVERY」の前身となる団体を設立。現在、理事長。「日本中退予防研究所」所長。「トキワ荘プロジェクト」代表。NEC社会起業塾第5期生。著書に『人を助けて仕事を創る』(TOブックス)、『中退白書2010』(日本中退予防研究所)等。将来性あふれる若手社会起業家を表彰する「STYLE」優秀賞受賞。週刊ダイヤモンド「社会起 業家特集」で日本の社会起業家30選に選ばれる。

●取材後記

山本さんが、具体的な数値や調査を通じて現実を見据え、リアリティのある提案をしているのが、とても印象的だった。ビジネスマンとして、とても優秀だろう山本さんのような方が、社会を良くしたいという志向を持って活動している日本。新しい方向に動いているんだなと実感した取材だった。

これまで、いろいろな活動をしていましたが、やはり世の中って基本的にどうにもならないことだらけなんです。でも「どうにかなる」所を見つけけることが必要 だとも思ったんです。例えば机をトントンと叩いてみると、素材の違いや厚さ、その構造が分かりますよね? そして「ここなら突破出来そうかな」という場所 がいくつか見つかる。見つかったら、そこに力をフォーカスして一点突破するんです。できるだけ突破したら全体が大きくぐらっと変わりそうなところを。ニートの問題は外部環境による影響など課題も多く、なかなか糸口が見えなかったけれど、大学・専門学校の中退という問題にフォーカスする事で、何か突破口が開けそうだと考えたんです。中退率は学校にとって顧客満足度そのものを表していますから、中退率減の取り組みは大学・専門学校の教育改革そのものになりますし、実現すれば日本の教育力全体が高まり、就職難や就職してすぐ辞めてしまうという別の問題にも効果を与える。大きなソーシャルインパクトが期待できる。それで取り組み始めました。でも、一番重要なのは「変容可能性」です。

これまで、いろいろな活動をしていましたが、やはり世の中って基本的にどうにもならないことだらけなんです。でも「どうにかなる」所を見つけけることが必要 だとも思ったんです。例えば机をトントンと叩いてみると、素材の違いや厚さ、その構造が分かりますよね? そして「ここなら突破出来そうかな」という場所 がいくつか見つかる。見つかったら、そこに力をフォーカスして一点突破するんです。できるだけ突破したら全体が大きくぐらっと変わりそうなところを。ニートの問題は外部環境による影響など課題も多く、なかなか糸口が見えなかったけれど、大学・専門学校の中退という問題にフォーカスする事で、何か突破口が開けそうだと考えたんです。中退率は学校にとって顧客満足度そのものを表していますから、中退率減の取り組みは大学・専門学校の教育改革そのものになりますし、実現すれば日本の教育力全体が高まり、就職難や就職してすぐ辞めてしまうという別の問題にも効果を与える。大きなソーシャルインパクトが期待できる。それで取り組み始めました。でも、一番重要なのは「変容可能性」です。

何の不安もなかったです。親の教育ですね(笑)。父は50代中頃までCMのカメラマン、母は今もニットのデザイナーをしていて、つまり二人とも自営業なんですね。

何の不安もなかったです。親の教育ですね(笑)。父は50代中頃までCMのカメラマン、母は今もニットのデザイナーをしていて、つまり二人とも自営業なんですね。