「いつもいる世界からちょっと抜け出す、それがお笑いの力です。」

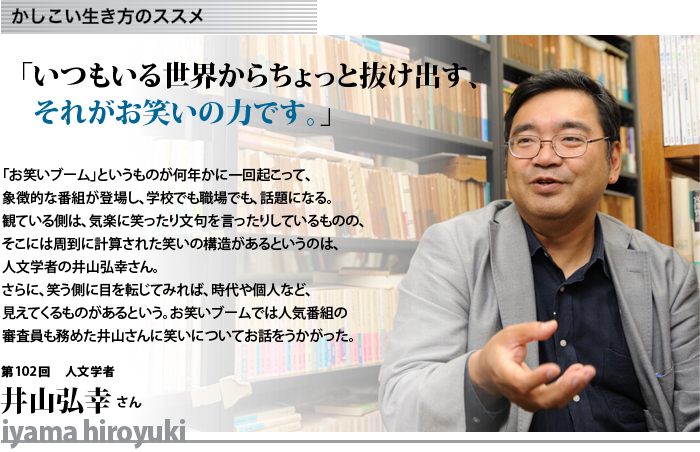

「お笑いブーム」というものが何年かに一回起こって、 象徴的な番組が登場し、学校でも職場でも、話題になる。 観ている側は、気楽に笑ったり文句を言ったりしているものの、 そこには周到に計算された笑いの構造があるというのは、 人文学者の井山弘幸さん。 さらに、笑う側に目を転じてみれば、時代や個人など、 見えてくるものがあるという。お笑いブームでは人気番組の 審査員も務めた井山さんに笑いについてお話をうかがった。

−− |

笑いを客観視して、その構造を研究されていらっしゃいますね。 |

井山 |

最初は、観る側を考えず、コントや漫才の笑いのネタの構造を分析してみたのですが、実は、笑いの構造という点では古典作品と比べても、新しいものはないんですね。お笑いを題材にした授業を始めて10年目くらいですが、学生には、お笑い番組や落語のDVDを見せて、コメントと5点満点で採点をしてもらっています。そうすると、彼らは批評家気取りで(笑)、これは笑えないとか言って0点を付ける――実は、それによって学生を試しているんです。 |

−− |

試す? |

井山 |

どんなところで笑うのかによって、人となりが見えてくるのです。笑いの科学というのは、ネタの構造分析だけでなく、その受け手の分析もテーマになるのだと分かりました。 |

−− |

笑いというのは個人的なものではないかと思うのです。 |

井山 |

ええ。よく、お見合いをした時に同じところで笑えるかどうかが重要だと言われますが、そういう面はありますね。それに笑いというのは、誰が発信して、誰が受け取るかが重要であって、その両者の関係も関わってきますしね。 |

−− |

それを科学的に調べてみようと? |

井山 |

ええ。まず、笑いの構造を分析する上では、シナリオを書き取って、どこが伏線なのか、引き金なのか、その構造を分析しましたが、実は、シェイクスピアの時代と比べても、新しい作りというのは、ないんです。 |

−− |

シェイクスピアの喜劇を現代の私たちが見ても充分に笑える場面が多々ありますね。 |

井山 |

|

−− |

(笑)。誘拐という緊迫した状況と、返して欲しいという常識的な前提を逆手に取っているわけですね。 |

井山 |

ええ。そうした発想の転換が、笑いを引き起こすわけです。このように作る側のメカニズムは、だいたい分かってきたのですが、それがなぜ笑いになるのかは、それぞれの状況によって違うので難しく、仮説が必要だと思います。就職活動で苦労している学生は、失業者を題材にしたコントでは笑えないように、笑う構造があっても、受け手である自分の中に笑いが起こらない時もあります。笑える時というのは、そこから抜け出せる時なのです。現実のしがらみに捕われている自分から、あるいは自分が馴染んでいる世界から、外の精神世界に出られる時だと思われるのです。 |

−− |

自分が一歩引いてみられるような感覚ですか。 |

井山 |

パラレルワールドと呼んでいるのですが、想像力をもって、違う世界に出たり入ったりできないと笑える状況にはならないんです。まず異世界が提供され、その異世界の仕組みに乗っかって考えないと、笑いは起きません。古典落語の『粗忽長屋』は、自分で自分の死体を引き取るお話ですが、それを「矛盾している!変だ!」と言ってしまったら話は始まらない。その世界に乗っからないと、死体を担いだ時に、「抱かれているのは確かに俺だが、抱いている俺はいったい誰だろう?」というオチについていかれないのです。そんなナンセンスなことで、なぜ笑うのか――それは確かに正論なのだけれど、ナンセンスな世界をリアルなものとする仮定の世界に、自分が入っていかないと笑えないわけです。 |

−− |

気持ちの自由度とでも言えそうです。 |

井山 |

分かりやすいのは「あるあるネタ」でしょうか。3、4年程、流行って、雨後のタケノコのようにたくさん出てきましたが、「あるあるネタ」というのは、普段よく見ている事象を、別の角度で見ただけであって、それ自体、おかしいことは一つもないんです。その視線が新鮮だから、我々の中に小さな世界の発見を残すんです。さまぁ〜ずの三村マサカズの突っ込みが、正にそうです。落ちていた石を蹴って「石かよ!」と突っ込む。石があったところで何も笑えることはないのですが、「石かよ」とつっこむことで、可笑しみが生まれるのです。現実からちょっと抜け出して、違う目線で自分を見られるのは、心にゆとりがあるからこそです。 |

−− |

最近のテレビ番組は、計算された芸としてのお笑いを見せてくるというよりも、ちょっと気の利いたコメントを言ってくれる人たちが集まって話しているというトーク番組が増えました。 |

井山 |

別の角度から言えば、ネタの笑いとは違う、一種のコミュニケーション力と言うのでしょうか。今までの笑いにはなかった笑いが起きていると思います。例えば、その場の演者を「お前は腹黒い奴」「抜けている奴」にキャラクター付けをして話すというのは、「笑点」で立川談志が始めたものですが、雨上がり決死隊のトーク番組「アメトーーク」などは、キャラクター決めしなくても、予備軍がたくさんいます。毎回、個性の強いゲストがやって来るけれど、バランスよく回すという雨上がり決死隊の、こなしかたのうまさもある。もう何本もDVDが発売されていますが、トーク番組であれだけの人気があるというのはすごいですね。私も、漫画『魁!!男塾』好きの芸人の回は、繰り返し見ています(笑)。ずっと同じ漫画の話をしているのですが「ああ、物語をこういう風に扱うと面白いのか」というヒントになります。文学作品だろうが、漫画だろうが、作品に向かう視点に新鮮さが必要というのは、変わりませんからね。 |

−− |

ある世界に浸ってしまい、つまりは客観的に見られないという状況は、笑えますね。 |

井山 |

トーク芸の構造も調べ始めていますが、ネタの方は、シナリオを書き取って、いろいろ分類できたのに対して、トーク番組はシナリオを書き取っても、どこがどう面白いのか全く分からないんです。誰かが突っ込もうとして空振りしたのは映像では分かりますが、シナリオでは分かりません。そういった場の雰囲気といったものも含めて、トーク芸というのは、新しいパターンだと思います。 |

−− |

そういうつながりが求められているということでしょうか。 |

井山 |

それはあるでしょうね。演者と同じ目線でありながら、日常的な世界から出られる――「アメトーーク」で取り上げられた「ポテトサラダ」や「油揚げ」は、売り上げが上がったと言います。つまり芸として見ているわけではなく、自分たちの中で起きた出来事としてテレビの笑いを見ている人が多いということです。 |

−− |

社会の変化とか雰囲気といったものと、笑いのトレンドのようなものはリンクしているように思います。 |

井山 |

|

−− |

笑いは無駄なように見えて…。 |

井山 |

ええ。今は、無駄なものをなくそう、つまり効率を良くしようという社会ですが、それは冗長性がない社会でもあります。ちょっといつもと違うことを考えようということがしにくんです。でも決まったルールに従って真面目に生きるのではなく、たまにはいい加減でいい、という冗長性があった方がいい。私は、そう思います。 |

−− |

笑いの質の変化とつながっているようなお話ですね。 |

井山 |

無駄なんて言ったら、笑いなんてすごく無駄ですよね。古今亭志ん生が好きなのですが、彼の枕話に「笑いに行くのに木戸銭払うの?だったら私がくすぐってやるよ」というのがあります。笑いに行くっていうのは、人生最大の無駄なのだろうと思います(笑)。けれども、その無駄なものに人が集まるというのは、やはり、今ある生き方だけが唯一じゃないという視点の移動を無意識に求めているのではないでしょうか。 |

−− |

「俺ってばかだなぁ」ということですね。自分を笑うのも、人を笑うのも、一歩間違えれば「笑えない」ということにもなりかねず、何で笑うのかというのは、なかなか難しいですね。 |

井山 |

笑いの構造という意味では、受け手によって笑いのツボが違うというのは、これから面白い研究テーマです。幸い、聴講を希望する学生もたくさんいて、539人から選抜しました。 |

−− |

大人気ですね。 |

井山 |

お笑いの講義ですから、ひねりが必要だと思うので、去年は、聴講許可券というのを170枚作って、朝6時から大学の至るところに貼り付けておきました。学生には「聴講許可券」を持っている人だけが聴講できます、と言ったら、皆、学校中を駆けずり回って探すものだから、事務方からは「何をしたんですか!」と怒られましたが(笑)、そんな風に、毎年選考でちょっとした笑いをとろうと思っています。授業でも、必ずいたずらをしますね。先日、あまりに学生達がうるさかった時は、かつて宮沢賢治がやった通りに「君たちが、そうやって話を聞かないのは僕の話が面白くないせいだ。罰としてチョークを食べます」と言いながら、チョークを食べたんです。皆シーンと押し黙って、心配そうに「大丈夫ですか……?」と聞いて(笑)。 |

−− |

大丈夫なんですか?! |

井山 |

チョークそっくりのハッカの飴とすり替えておいたので(笑)。そうやって毎回工夫しています。「ちゃんと見てないから、すり替えたの分からないでしょう?」とね。 |

井山弘幸(いやま・ひろゆき)

1955年静岡県生まれ。東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。現在新潟大学人文学部教授。著書に『笑いの方程式−あのネタはなぜ受けるのか』(DOJIN選書)、『偶然の科学誌』(ドルフィン・ブックス)、『お笑い進化論』(青弓社ライブラリー)、『現代科学論―科学をとらえ直そう』(ワードマップ)、他多数。

●取材後記

面白いテレビでも観て笑いたいナーと思うときは、大抵、何かで頭がいっぱいになっていて、煮詰まっているとか、気分転換をしたいとかそういう時だ。自分の厳しい状況をギャグにできるかどうかというのは、ひとつの試験紙になりそうだ。

チャップリンなどもそうでしょう? 松本人志が「緊張の緩和」と言いますが、元々、ドイツの哲学者カントやイギリスの社会学者ハーバート・スペンサーなどが掲げた理論です。極度の緊張から開放された時に人は笑う――例えば、お葬式や式典でのスピーチだとか、緊張のポテンシャルの高い場だと、ちょっと転んだだけでも人は笑う。緊張と緩和の差が大きいと笑いが起きるんです。ということはつまり、笑いを作るのは、この緊張のポテンシャルをどう仕立てるかにかかっている。シチュエーションコメディなど、まさに状況を作るものです。非常に緊張する場――親が性的な事を子供に説明しなければいけないとか、離婚するとか、お金を借りるとか、そういう緊張する状況を作っておいて、「ずれ下がる」と言いますが、それを全く予想のつかない方向へと緩和させるのが基本形です。我々が当然だと思っている物ごとの土台を覆してしまうんです。

チャップリンなどもそうでしょう? 松本人志が「緊張の緩和」と言いますが、元々、ドイツの哲学者カントやイギリスの社会学者ハーバート・スペンサーなどが掲げた理論です。極度の緊張から開放された時に人は笑う――例えば、お葬式や式典でのスピーチだとか、緊張のポテンシャルの高い場だと、ちょっと転んだだけでも人は笑う。緊張と緩和の差が大きいと笑いが起きるんです。ということはつまり、笑いを作るのは、この緊張のポテンシャルをどう仕立てるかにかかっている。シチュエーションコメディなど、まさに状況を作るものです。非常に緊張する場――親が性的な事を子供に説明しなければいけないとか、離婚するとか、お金を借りるとか、そういう緊張する状況を作っておいて、「ずれ下がる」と言いますが、それを全く予想のつかない方向へと緩和させるのが基本形です。我々が当然だと思っている物ごとの土台を覆してしまうんです。

「笑い学会」というのがあって、会員には医師や弁護士の方も多く、私も参加しています。人が社会参加していく中で、心のゆとりや心身の健康というものに笑いが役立つだろうという、かなり真面目なテーマを掲げた会ですが、そこでは、作品としての笑いではなくて、日常的なコミュニケーションの中での笑いについても議論されます。

「笑い学会」というのがあって、会員には医師や弁護士の方も多く、私も参加しています。人が社会参加していく中で、心のゆとりや心身の健康というものに笑いが役立つだろうという、かなり真面目なテーマを掲げた会ですが、そこでは、作品としての笑いではなくて、日常的なコミュニケーションの中での笑いについても議論されます。