「海の現象がめぐりめぐって陸上の天気に影響するのです。」

明日の天気は?と思う人は多いだろう。寒いか暑いか、どんな服を 着ていこうか、洗濯物を干したまま出かけても大丈夫だろうかなどと考えるし 店舗なら、天気によって売り上げは大きく左右されるとか。 いろいろな場面で暮らしや経済に影響を与える天気だが、 これをもう少し長いスパンで考えているのが「気候変動」。 半年先、1年先、あるいは10年先の猛暑や暖冬、大雨などを 予測しようというものだ。それらを海洋と大気の動きから 解明しようという海洋物理学者の山形俊男さんにお話を伺った。

−− |

今年は、日本の震災があったり、タイの洪水はいまだに被害が続くなど、世界的にさまざまな自然災害に見舞われたという感があります。 |

山形 |

タイの被害自体は、政府の対応など課題があったと思われますが、洪水については、今年、インド洋にダイポールモードという現象が観られ、太平洋にはラニーニャ現象があったので、インドシナ半島に大雨が降るだろうというのは、予測できていました。 |

−− |

そうなのですか! |

山形 |

ダイポールモード現象というのは、1999年に私たちのチームが事象を解析して報告したものです。1994年の猛暑の原因を探求する過程で、インド洋にもエルニーニョ現象に似た気候変動現象が存在することを発見し、ダイポールモード現象と名付けました。この現象が起こると、5月頃に南東貿易風がインド洋東南部で異常に強まり、ジャワ沖に冷たい海水が湧いてきます。強い風は、海水の蒸発を活発にするので、更に海水温を下げる。そうやって、インド洋東部の海水温が低くなり、反対にインド洋西部では東からの風で暖かい海水が貯まり、海水温が上昇するために起こる現象で、これによって普段は東インド洋で活発な対流活動が西へ移動し、東アフリカでは豪雨を、インドネシアでは厳しい干ばつと山火事を引き起こしたりします。 |

−− |

その観測結果をひもといていけば、今回のインドシナ半島の大雨が導き出せるということですね。 |

山形 |

よく知られている海洋の現象として、エルニーニョがありますね。エルニーニョは太平洋の東部で海水温が上がり、西部で下がる現象で、ラニーニャは反対に、太平洋東部で海水温が下がり、西部で上昇する現象です。両方とも、発生には南半球側で南東から吹く貿易風が関わっていますが、この大気海洋現象が陸上の気候に影響を与えるということも、すでに皆さんよく知っていますね。このエルニーニョなどは、これまで蓄積した観測データを元にして発生の1、2年前から予測出来る水準に達しています。 |

−− |

今年の夏は冷夏だといった予測がされますが、その前段階でエルニーニョなどの海洋現象の発生を予測する仕組みができているということでしょうか。 |

山形 |

ええ。予測は、海洋の状態だけでなく、大気の状態も考慮して行います。干ばつや洪水、冷夏や猛暑などの発生を予測することは、社会や経済活動に有益ですし、防災や減災はもちろん、人々の健康維持の面からも重要です。先のダイポールモード現象がインド洋に起きると、オーストラリアやインドネシアは干ばつ気味になり、ケニアなどの東アフリカ諸国は洪水に見舞われることが多いんですね。実際、2006年にダイポールモード現象が起きた時は、ケニアで100万人以上の洪水被災者を出し、マラリア患者数も増大させました。ボルネオやスマトラでは干ばつで山火事が頻発し、その煙害で多くの人々が気管支炎を患い、煙によって定期航空便の飛行にも大きな影響を与えました。 |

−− |

今「気候変動」とおっしゃいましたが、「気候変動」と「気候変化」は違うものだそうですね。 |

山形 |

|

−− |

しかし気候変化と違って、気候変動は予想できると? |

山形 |

「予想(Projection)」ではなく「予測(Prediction)」できるのです。衛星観測や現地での観測から得られる地球観測データ、そして大気海洋システムが時間と共にどう変化するかコンピューターを用いて解き、数ヶ月から数年先までの未来を実際に予測します。天気予報の延長のようなものですね。 |

−− |

海の中の天気ということでしょうか。 |

山形 |

ええ。海の中にも高気圧、低気圧があって、海水が移動しているわけです。大気と海洋の大循環を決める力学的な、そして実用的なモデルを作るには、気象学だけではなく、当然、海のことを知らなければモデルは作れません。 |

−− |

深海になればなるほど大気の影響を受けにくい状態にあるというのは想像できます。でも、そんなことをどうやって観測するのですか。 |

山形 |

海の表面の凹凸を観測する人工衛星があって、そのデータから海面下にどのような流れがあるのかが計算できるのです。また、海水温と海流は、大きなスケールで関係しています。水温が違うと、そこに圧力の差があり、圧力の差があると、流れがあるということです。海上を長時間風が吹く場合には海水は風下にまっすぐには流されず、風を背にして右側に流れます。地球の自転の影響です。こうしたことを記述するモデル、つまり方程式に観測データを当てはめていけば海の気候予測がかなうのです。 |

−− |

ぜひ。 |

山形 |

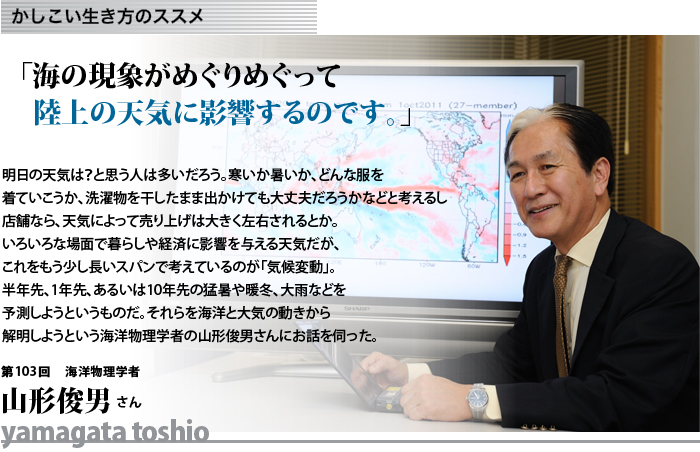

これは11月某日の海の様子です。予測ではなく、実際の状態を捉えたものですが、とても複雑でしょう? 水温が標準より温かい場所と低い場所は色付きで表しています。水深100mの温度、水深200mの温度もそれぞれ公開されています。 |

−− |

こんなに細かく海の中の状態が分かるのですね。 |

山形 |

他の年と比較すると、この秋はいつもの年よりも水温が高いことも分かります。漁業関係者の方から、鮭が捕れないという報告をいただいていますが、オホーツク海から鮭があまり下がって来られないのです。なぜ北太平洋の水温が高いかとというと、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米のペルー沿岸にかけての広い海域で海面水温が平年に比べて低くなるラニーニャ現象が起きているためです。この海の現象に大気が応答して、北太平洋には巨大な高気圧性の循環が生じています。これに伴う海上風が温かい水を太平洋の北の方に運び、しかもずっと天気が良くて晴れていたので、水温が更に温まるという具合です。次に来年の1月5日を見てみましょうか。これは予測になりますね。 |

−− |

大気や海洋などの観測データを集めるだけでも大変ではありませんか。 |

山形 |

国際計画で上げた人工衛星で観測したものですから、そのデータは誰でも使えます。要は、その観測データをどう使うか、そしてどうやってモデルを組み立てるかが重要なのです。今、ご覧いただいているのは、海の天気予報ですが、これに大気の方程式も連結して気候変動の予測を行うのです。先にもお話したように、空だけを観ていても長期的な気候の予測はできません。そこで海のモデルと結合させることで大気モデルの精度も良くなるということです。これによって気候変動がもたらす干ばつ、その結果としての農業への影響などにも先手を打つことができますから、まずは、この海流予測を世界のスタンダードにしていきたいと思っています。 |

−− |

ここまで予測できるとは知りませんでした。 |

山形 |

気候は、歴史とも深く結びついています。地域によっては、政変が起きた年とエルニーニョ現象やダイポールモード現象の発生とに関連が見られます。気候変動によって干ばつが起き、食料不足になって社会が不安定になるのですね。 |

−− |

エルニーニョの申し子みたいですね。 |

山形 |

海は、熱容量が大きい――つまり、昔の記憶を残しています。異常気象と言われるものの元は海にあるのです。今年は7月頃、非常に暑かったのですが、そうすると海水も温まってしまう。海水は一度、温まると、なかなか温度が下がらないので、それが次に何か事を起こすのです。一方、大気は熱容量が小さいので、変動の影響の期間が短かく一年ごとにリセットされる。海はリセットされず、年をまたいで気候変動が起きるのです。そこが大気と大きく違っています。海の中の波動や海流のメカニズムの関係で、元の状態に戻るのに10年もかかるような現象もあります。 |

−− |

10年!そんなに長くですか?! |

山形 |

ええ。またエルニーニョ現象やダイポールモード現象は、その形や成長率が計算できる、つまり予測できます。産み落とされた現象が成長して、減衰して、終わって、また次のものを産み落とすというサイクルをとるのですね。 |

−− |

産み落とす? |

山形 |

エルニーニョは、温かい海水を東の方へ運びますが、減衰する過程で、今度は反対に西の方に運ぶのです。正のダイポールモード現象なら、その減衰する過程で負のダイポールモードを引き起こすようになる。そうやって、基本的には反対の方に揺り戻す構造になっているのです。一方に振れたら、もう一方に戻るという振り子のようなもので、自然というのは、よくできているなと思います。ただ振り子のように周期は一定していなくて、例えば一度、東に振れたものは、西に向かう条件を備えつつ、しばらくそこに留まることもあります。 |

−− |

エルニーニョやラニーニャ、ダイポールモードと聞くと、私たちは冷夏や暖冬など「異常気象」を思い描いてしまいますが、自然界から見れば、しごく自然な動きなのかもしれませんね。 |

山形 |

|

−− |

当たり前といえば当たり前の話ですが、大気も海洋も植物はじめ生態系も、皆つながっているのですね。 |

山形 |

気候の研究をしていると、そうしたつながりが見えてきますね。 |

−− |

ここまで気候変動の予測ができるとは、正直なところ思っていませんでしたが、もっと私たちの生活に役立てたいですね。 |

山形 |

天気予報も年々進化していますが、今の気候変動の予測は、天気予報でいうと1970年代程度のレベルまで来ているのじゃないかと思います。 |

−− |

この状態でも、1970年代レベルなんですか? |

山形 |

控えめすぎますか(笑)。実用に使うためには、6割以上の打率があれば良いと言われていて、エルニーニョ現象の1年予測に関しては、もうそのレベルまで達しています。ただ「現象が起きる」というだけではなく、エルニーニョ現象やダイポールモード現象が起きて、それが例えば関東平野にどういった影響を与えるか、同じ時に越後平野はどんな様子かといった予測ができないと、本当に有用なものにはなりません。 |

−− |

なるほど、なかなかハードルが高いですね。 |

山形 |

それが「天気(Weather)」と「気候(Climate)」の違いでもあります。今日晴れたか、明日は雨かという予報とは違うものなので、この夏は乾燥すると予測した時に、数日雨が降ったり、この冬は暖冬と予測した時に数日寒い日があったから、予測がはずれたと言われると困ってしまう(笑)。特に日本付近は、梅雨前線があって、しかも海と陸の分布が複雑なこともあって予測が非常に難しいのです。それに1999年に私たちが発見したダイポールモード現象のように、まだまだ未知の現象の発見があります。季節内振動という30〜50日程度の現象があって、それがエルニーニョ現象と関係しているらしいという面白い研究もあります。 |

山形俊男(やまがた・としお)

東京大学大学院理学系研究科教授、研究科長、理学部長。理学博士。1973年東京大学大学院理学系研究科(地球物理学専攻)修士課程修了、75年同博士課程中途退学,九州大学応用力学研究所助手、79年同助教授、81〜83年米国プリンストン大学地域流体力学研究所客員研究員を経て、91年東京大学理学部地球惑星物理学科助教授。94年理学部地球惑星科学専攻教授。97年地球環境フロンティア研究システム(海洋研究開発機構)気候変動予測プログラムディレクター及び国際太平洋研究センター(ホノルル)プログラムディレクター(兼務)。87年日本気象学会賞、97年日本海洋学会学会賞、2004年米国気象学会スベルドラップ金メダル、2005年紫綬褒章など。著書に『気候変動論』(岩波書店)、『世界気象カレンダー』(日宣テクノ・コムズ (株式会社 ハゴロモ)など。

●取材後記

大気と海の様子から、半年後の世界中の海の水温を予測できる。しかも、日付指定で!悲しいかな、その驚きを伝えるには筆力が足りない。現在は「控えめに言って」打率は6割とのことですが、もしはずれたら「大きな災害にならなくて良かった」と言って欲しい、と山形さん。確かにリスクの可能性が高くなったのなら、備えているに越したことはない。精度を上げることに加えて、もっと狭い範囲、地域ごとの気候変動の予測にも着手したいとのこと。今や天気予報が当たり前のように生活に取り込まれているが、「今年の冷夏に向けて」春先に準備するような暮らしも案外早く実現するかもしれない。

晴れているか曇っているか、あるいはこれから何時間後にどうなるかというのは「天気」(Weather)。それに対して、私の専門である「気候」(Climate)は大気や海洋の平均状態を指します。この気候の揺らぎには「気候変動」と「気候変化」がありますが、皆さん混同されていますね。気候の研究者でも、この二つの違いを明確に意識していないと思います。

晴れているか曇っているか、あるいはこれから何時間後にどうなるかというのは「天気」(Weather)。それに対して、私の専門である「気候」(Climate)は大気や海洋の平均状態を指します。この気候の揺らぎには「気候変動」と「気候変化」がありますが、皆さん混同されていますね。気候の研究者でも、この二つの違いを明確に意識していないと思います。

振れた振り子を戻すだけであって、非常に健全な動きではないかと考えられます。エルニーニョは、大昔からある現象で、それは生態系からも見て取れます。例えば、オーストラリアの北、ニューギニアの辺りのユーカリの木の生態には、エルニーニョ現象が想定されているのです。この地域では6年か7年に1度、エルニーニョ現象によって乾燥し、山火事が起きる。種子は非常に頑丈で、山火事で木々が燃えて肥料になると同時に、その固い殻は割れ、山火事の後の雨で発芽して、やがてユーカリの森が再生するのです。こんな風に生態系の中に、気候変動は組み込まれているのです。

振れた振り子を戻すだけであって、非常に健全な動きではないかと考えられます。エルニーニョは、大昔からある現象で、それは生態系からも見て取れます。例えば、オーストラリアの北、ニューギニアの辺りのユーカリの木の生態には、エルニーニョ現象が想定されているのです。この地域では6年か7年に1度、エルニーニョ現象によって乾燥し、山火事が起きる。種子は非常に頑丈で、山火事で木々が燃えて肥料になると同時に、その固い殻は割れ、山火事の後の雨で発芽して、やがてユーカリの森が再生するのです。こんな風に生態系の中に、気候変動は組み込まれているのです。