「私達は「見ているつもり」になっているだけなんです。」

「自分の目で見るまでは信じない」

起きそうもないことが起きた時の驚きを表現するせりふだが

実際のところ、見ても信じられるかどうか怪しいものらしい。

というのも、私達が「見ている」と思っているものは

脳がさまざまに細工をして「見せている」ものだからだ。

「モノを見る」とはどういうことか。

見る、見えることを通して、脳の仕組みの一端を解く

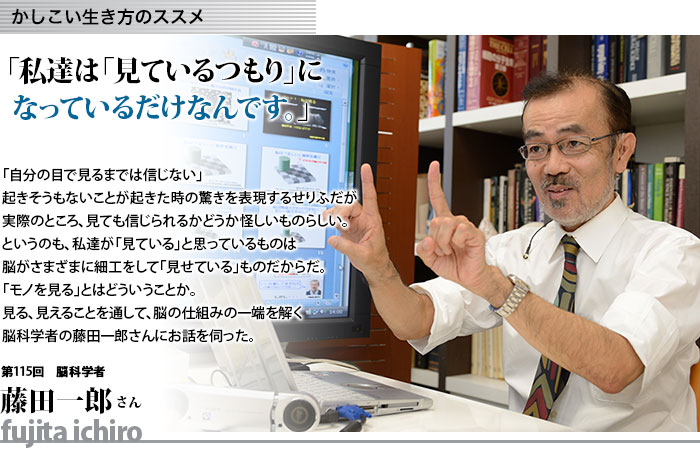

脳科学者の藤田一郎さんにお話を伺った。

―― |

自分で見て、こうだと思っているものは、実は真実ではないことも多いとか。 |

藤田 |

何が真実かという問題もありますが(笑)、見るという行為は、しばしばカメラで撮影することにたとえられます。カメラは人工的に「見ること」を再現できていると思いがちですが、それは誤りです。確かに、レンズを介してフィルムに像を結び、化学反応によってフィルムに像を焼き付けるという流れは、私たちが網膜に像を結び、投影された光の強度と波長に基づいて電気反応を起こすという過程と本質は変わりません。けれども、人が「ものを見る」ことの本質は、そうやって目に映った画像――網膜でとらえた光情報に基づいて、その画像をつくった世界が、どんな形をして、どんな動きや色をして、どういう奥行きの三次元構造を持っているのかを、脳の中で、もう一度つくり直す過程にあるのです。つまり、目に映ったものが、そのまま見えているわけではないのです。 |

―― |

見えていないものがあるという意味でしょうか。 |

藤田 |

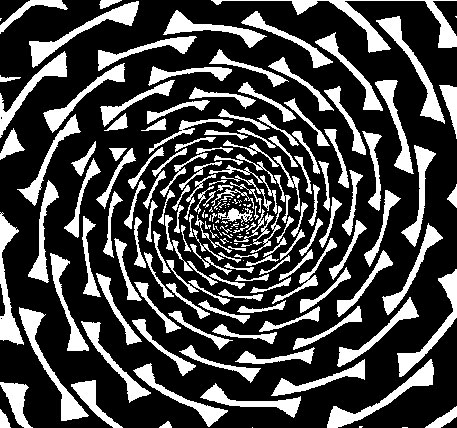

図1(クリックで拡大) 図1(クリックで拡大)Fraser, J. (1908) A new visual illusion of direction. British Journal of Psychology, 2, 307-320. 「見る」というのは、現象として、とても不思議で複雑なものなのです。そのメカニズムは、今でもよく分かっていませんし、工学的にも模倣できない多くの機能や仕組みがあるのです。その不思議さ、複雑さを、実感して頂くには、錯視図形をご覧頂くのがいいかなと思います。まず、この図(図1)を見て下さい。 |

―― |

ぐるぐるとらせん状の渦巻き模様が描かれていますね。 |

藤田 |

では、外側から3番目の線を指でなぞってみて下さい。 |

―― |

あれ? スタートしたところに戻って来てしまいました! |

藤田 |

どの線をたどっても同様のことが起こります。つまり、ここに描かれたのは、らせんではなく円の集まりなのです。当然、私たちの網膜にも、この同心円が映っているのですが、なぜか、らせん状に見える。つまり、実際に映っているものとは違うものが「見えて」いるのです。 |

―― |

どうやっても、らせんに見えます(苦笑)。 |

藤田 |

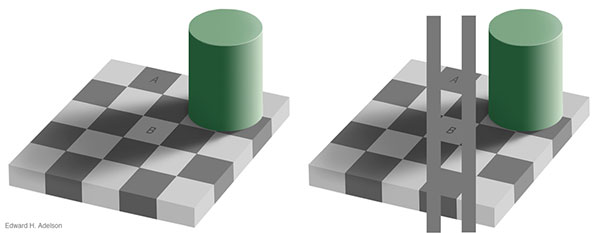

では、こちら(図2)。丸い円筒が、チェッカー盤の上に乗っていますね。左後方からこの円筒に光が当たり、チェッカー盤に影が投影されているように見えます。チェッカー盤の市松模様のマスの二つ、市松模様の暗い部分にA、明るい部分にBと記しましたが、このふたつのグレーのマスは、同じ色なのです。 |

―― |

同じ色に見えません…。 |

藤田 |

そうですね(笑)。でも、AとB以外をマスキングすると、全く同じ色だということが分かるんです。 |

―― |

あ、本当に同じ色です! |

藤田 |

マスキングした瞬間に、私が細工をしたと思う方もおられます。それくらい、皆さん、信じ難いということなのですが。 |

―― |

脳が立体の世界を作っているということですね。 |

藤田 |

脳が自動的に世界の再構築を行っているのです。例えば、先程のチェッカー盤の図の場合、AとBが同じグレーなのは、目に入ってくる光の量が同じためです。光量は、その面が光をどれくらい反射しているかで決まります。黒い面は光を吸収して反射しないことを、白い面は光をたくさん反射していることを表します。チェッカー盤のマスの色からすると、白いBの方が、よく反射すると分かります。ところが円筒の影を考えると、Aの方が、光が当たっている量は多い。つまり明るさはどれくらい光が当たり、どれくらい反射しているかという掛け算になるわけですが、これらの情報を鑑みて脳は瞬時に明るさを計算するのです。 |

―― |

そうした前提から、合理的と思われる結論を出しているという…。 |

藤田 |

そうです。もちろん、色や柱といったヒントがなかったら、計算はできません。では、どこにヒントがあるかというと、我々の目の一つひとつの視細胞は、ある細胞はここだけ、また別の細胞はここだけと、局所的に世界をとらえているのに対して、脳は、全体を見ている。そして、光が左側から来て、ここに影が落ちて、ということは、ここは光の量が少ないはずだ…と計算をしているのです。そうやって一番、つじつまが合う解釈を行っているわけです。 |

―― |

このチェッカー盤の場合、何度同じ色だと言われて、そう見ようと頑張っても、同じ色に見えないところが面白いと言いますか…。 |

藤田 |

錯視には、そうやって意識しても見方を変えられないものと変えられるものとがあるんです。老婆にも娘にも見えるという有名なだまし絵があります。あの場合は一度見えるようになると、それ以降はどちらとも見えるようになる例です。学習の効果があるわけです。一方で、チェッカー盤の図は、見え方を変えることができない例。どういう風に見えるかというのは「知覚」の問題であり、そこにあるのか何か分かるというのは「認識」の問題です。この「認識」の方は、変えられる場合が多いですね。 |

―― |

なるほど。では「知覚」は自分ではどうしようもないことが多いと。 |

藤田 |

以前、マジシャンの方に「自分の手は、自由に操ることができるけれども、脳は自分のものなのに、自由に操ることができないのですね」と言われたことがあります。私が言いたかった本質を、まさに一言で言って下さったと思います。私たちは、脳という臓器を操ることができません。逆に、脳は私たちを操ることができるということなのです。 |

―― |

ぜひ。 |

藤田 |

ここに2枚の写真があります(図3)。3世紀ごろに使われた銅の鏡の写真を180度回転したものです。一方は、出っ張っていて、片方は凹んでいるように見えるでしょう? |

―― |

先生、しつこいようですが、これは上下を逆さまにしただけの同じ写真なのですよね? |

藤田 |

同じ写真です(笑)。私たちの脳は見たものを三次元に再構成して認識しています。鏡の模様の一つひとつを見てください。一方は上の方が明るくて、下が暗い。しかし回転させた写真では、上が暗く、下が明るい。私たちの脳は、この光の強度分布から「この構造は出っ張りである」という復元を行うのです。私たちが生きている世界では、太陽や室内の照明など、日常生活のほとんどにおいて、光源は上にあります。つまり凸面があれば下に影ができるし、凹面があれば上に影ができる。その条件に則って、脳は、本来なら解くことのできない問題を解いてしまう。面の凹凸を復元しているのです。これがコンピュータなら、この2枚の写真を解析させても、答えは出ません。 |

―― |

モノの質感すら違って見えます。 |

藤田 |

それは鋭いところに気づきましたね。脳はこんなすごいことができるんです。 |

―― |

あれ? カードボードの色、最初は黒だったのが、赤に変わった気がします。 |

藤田 |

よく気づきましたね。他にも、私が着ている上着の色もグレーから青に変わったんです。 |

―― |

青に? 全く気付きませんでした。 |

藤田 |

(笑)。これが何を意味しているかというと、私たちがモノを見ている時には、目を開けて、1秒前、1分前、10分前、1時間前…と、ちゃんと自分の意識に残していると思っているけれど、それは幻想だということです。今、実際にそうでしたよね? ほんの1、2秒前のことすら覚えていないのです。でも、それで何の不都合もない。世界が1、2秒前とがらっと入れ替わるなんて、そうそうあることではありませんから、そういうところに、わざわざ私たちの記憶のバッファを使う必要はないのです。むしろ、どんどん忘れていく。私たちの脳は、そういう性質を持っているのです。 |

―― |

何かトリックがあるのだろうと思って、注意して見ていたはずなのに…驚きました。 |

藤田 |

そうですか(笑)。今のは「変化盲」(Change Blindness)と呼ばれる現象です。変化に対するこうした盲目が、どのような状況において起こるかは、認知科学の分野でよく研究されています。 このように、私たちが「ものを見た」と言っても、ある一面では、とてもあやふやなのです。脳にとって必要ないことは、なるべく省力化しているわけです。 |

―― |

法廷劇などで、証人の記憶のあいまいさが焦点になっているようなものがありますが、私達は、普段、ものを全然見ていないみたいですが…。 |

藤田 |

ところが、ものによっては、見た瞬間だけでなく、その記憶が1年、2年と続くこともあるのです。例えば、英単語がたくさん書かれた中から、生き物を示す単語だけをピックアップするテストをしてもらいます。それから1週間後、今度は単語の穴埋めテストをすると「MO××EY」の穴埋めとして「MONKEY」と答える人が多くなります。これが生活に関係する単語をピックアップするという実験の後だと「MONEY」と入れる人が多くなる、つまり一週間後の自分の行動に影響が出るというわけです。これをプライミングと言います。本人は、そんなテストをやったことすら忘れているのに、この効果は1年程残ると言われています。 |

―― |

1秒前に見たものを覚えていなかったり、1年も前の記憶が影響したり、見ているのか、いないのか、よく分からなくなってきました。 |

藤田 |

ええ。だから、例えば私たちは誰と結婚するかとか、どの大学に入るかとか、この家を買おうとか、いろいろなことを一生懸命考えて考えた末に、自分自身で決定したかのように思っているけれど、多分そうではないのでしょう。その前の3日間、1週間、1年前に見て、蓄積された、自分の意識には残っていない、さまざまな経験が、ある日の私の決断を決めている可能があるのです。この実験的事実に触れると、本当にショックで、この手の本や論文を読んだ後は、気分が落ち込みますね(苦笑)。 |

―― |

あまりにも、自分の脳が頼りないということが証明されて、驚きです。この頼りなさを、修行や訓練で直すことはできないのですか。 |

藤田 |

「1秒前のことを、ちゃんと記憶しておけるようにはできないのですか」などと、よく尋ねられるのですが(笑)、それはできません。むしろできない方がいい。デジカメで写真を1枚撮ったら、今だと2MB位でしょうか。私たちの目は、1秒間に3回程、動いていますから、その部分だけでも1秒間に約3枚の異なる画像が脳の中に入って来ています。それら全部を脳に貯めておこうとしたら、とんでもなく大きな脳の領域が必要となりますし、そのためだけに、そんなに大きな領域を使うのは、生き物にとって不利益でしかありません。人間ならば、たった1.3kgしかない脳を、ある意味最適化して使っているのです。 |

―― |

コンピュータのように、大量のデータを記憶するという選択をしなかったというわけですね。 |

藤田 |

そうですね。私たちの脳の最大の特徴は、不良設定問題を上手に解くことができるように最適化されていたり、計算をパラレルに行ったりといった性質です。そうした性質の根本が、脳とコンピュータでは違うのです。 |

―― |

見ていても意識していないことがあるという一方、「それは盲点だった」という表現が示すように、実際に見えていないこともあるということでしょうか。 |

藤田 |

視野の中には、物が見えない小領域が存在します。網膜で映し取った画像は、視神経によって脳に送られますが、視神経が眼球から出ていく場所は視神経乳頭と呼ばれ、そこには光を感じる視細胞がありません。だから、視覚情報が入ってこない。それが盲点です。 |

―― |

脳が自動的に、そういう処理を行っているのですか。 |

藤田 |

ええ。脳が周りと同じもので埋めてしまおうとするのです。だから、日頃、私たちは盲点を意識せずに済むわけです。この脳の機能を応用したのが、カメラやビデオで用いられている滑らか補正という技術です。 |

―― |

では、脳はいつも滑らか補正をしてくれているのですね(笑) |

藤田 |

そうですね(笑)。幸いなことに盲点は、視野の隅の方にあるため、ほとんど意識されないのです。近視で見えないというようなのは、また別の話ですが、本来、ピントが合っているのは、視野の中心からせいぜい3、4度くらいですね。 |

―― |

そんなに狭いのですか! |

藤田 |

でも、そんな風に見えないでしょう? 目が動いているからです。1秒間に2、3回、ほんのちょっとずつですが、視線を動かし、世界をスキャンしてピントの合った画像が脳へと送られ、脳はそれを合成して、このくっきりとした世界を見せているのです。 |

―― |

そんなにも狭い範囲しかピントが合っていないとは…。 |

藤田 |

脳は大脳皮質に覆われていて、その大脳皮質の面積にして半分ほどが、視覚に関わっています。つまり、ものを見るために、すでにその半分近くを使っているのです。もし、もっと精度の良い画像を見ようとしたら、私たちの脳の重さは10トン近くにもなって、重くて動けません(笑)。だからそうする代わりに、小さな脳でも、世界をよく見るために、フォーカスの合うところは、ちょっとだけ、その分、目を1秒間に何回か動かして得たスキャン画像を上手に合成するメカニズムを進化の過程でつくり上げた――その方が安上がりでしょう? |

―― |

じゃあ、実は何も見えていないというか…。 |

藤田 |

目が動くことによって、1秒間に何回かの割合で、一つひとつの網膜の細胞が違った光を受けることになります。 |

―― |

それも脳の仕業ということですか? |

藤田 |

いえ、この場合は、網膜の光を感じる細胞が、同じものばかり見ていたので順応してしまったことに原因があります。 |

―― |

そういう「モノを見ること」の仕組みというのは、実はまだ分かっていないとのことでした。光を信号として受け取ることと、それを処理する脳の働きがあって、初めて「見える」ことが実現するからでしょうか。 |

藤田 |

私の研究は、例えば「脳の視覚野の中の細胞がどんな回路をつくっていると、目に入った光の量から、面の反射率を計算できるのか」とか「脳はどうやって二次元の網膜の画像から、三次元の立体画像をつくり、世界が立体的に見えているのか」といったことを研究しています。脳の活動を記録して数学的な解析をし、神経細胞が伝える情報を調べたりするのですが、最近は観察の手法が進化し、実際に映像を見ている時の神経細胞の様子なども見られるようになりました。 |

―― |

それによって、どの細胞が、どんなものに反応しているのか分かるようになるのですね。 |

藤田 |

ええ。ただ従来は、反応が起きている時に、映画上でどういう画像が出ているかを見て、何に応答しているのかと想像してきたわけですが、今回、私たちがやろうとしているのは「この細胞は、こういう性質を持っているに違いない」というモデルを基に、予測する。つまり、こういう細胞がこういう活動をしている時には、どんな画像が出ていなくてはならないか、を予測するのです。その上で、予測結果と、実際の記録画像を比べるのです。連合野では、初めての試みとあって、今のところ、予測の合致率は10〜20%程ですが、うまくいくようになると、サルが何を見ていると思っているのか、読み取れるようになるでしょう。これを人間に適用して、人間のMRIの画像を解析して、そこからその人が見ていた動画を再構成することに成功した人もいます。彼らに言わせると、いつか夢もデコードできるかもしれない、と。そうやって、とてつもない話になっているのですが、それらの基礎は、細胞レベルで起きている現象と知覚との関係がどうなっているのか調べるということです。 |

―― |

モノが見えることの仕組みが見える日も近いということでしょうか。 |

藤田 |

この10年くらいで一つのブレークスルーがあると思います。観察の手法も飛躍的に発達し、脳は手の届かない、暗黒大陸ではなくなりました。一つの臓器として、いろいろなことが分かってくるのではないでしょうか。 |

藤田一郎(ふじた・いちろう)

1956年広島県生まれ。79年東京大学理学部生物学科卒業。84年同大学院理学系研究科動物学課程修了。理学博士。岡崎国立共同研究機構生理学研究所、カリフォルニア工科大学、理化学研究所、新技術事業団を経て、94年大阪大学医学部教授。2002年、大阪大学大学院生命機能研究科教授、現在に至る。著書に『「見る」とはどういうことか〜脳と心の関係をさぐる』(化学同人)、『脳ブームの迷信」』(飛鳥新社)、『脳の風景〜「かたち」を読む脳科学』(筑摩書房)などがある。

●取材後記

脳のくせとでも言おうか、やり方とでも言おうか、信じられないようなホントの話を他にもいろいろ伺った。例えば、A、B、2枚の写真を見せて、どちらが好き?と選ばせる。例えばAを選んだ後で、Bの写真を見せながらこの人?と言っているうちに、被験者は最初からBが好きだったと思うようになってしまうとか。こうなると、何だか、目の前に見えていることは果たして本当か、と何だかSF映画の主人公にでもなったような、妙な気持ちになってしまう。理由があってそういう仕組みを獲得したのだろうけれど、それが解明できたところで、自分ではコントロールできないというところがまた…。

図2(クリックで拡大)

図2(クリックで拡大) 図3(クリックで拡大)

図3(クリックで拡大)