- 自社でもテレワークを始めたい

- テレワークの始め方をフェーズ別に知りたい

- テレワークに便利なツールには何がある?

昨今の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、テレワークが急速に普及してきました。テレワークには、生産性の向上やコスト削減など様々なメリットがあります。

しかし、始め方を理解していないと、テレワークは十分に効果を発揮しません。それどころか、かえって生産性低下などの結果を招く恐れがあります。

また、テレワークを始める時には、様々なツールが必要になります。それらのツールも、事前に把握しておくと、よりスムーズにテレワークを始められるはずです。

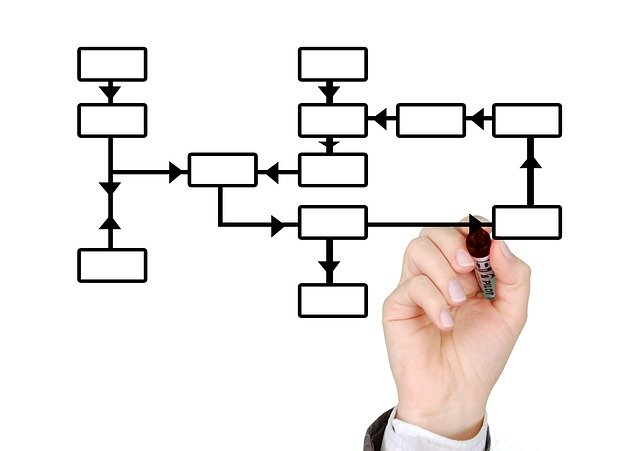

本記事では、テレワークの始め方を7つのフェーズで解説した上で、企業がテレワークを始めるためのツールを紹介します。

テレワークの始め方を7つのフェーズで解説

-

ここでは、テレワークの始め方のフェーズを以下の順番に紹介します。

- テレワークを始める目的を明確化

- プロジェクトチーム結成

- 基本方針の作成

- 業務等の現状把握

- 社内の合意形成

- ルールや環境の整備

- 試験的な導入と評価・改善

テレワークを始める目的を明確化

テレワークの始め方のフェーズ、1つ目はテレワークを始める目的を明確化することです。

テレワークには、生産性の向上やコスト削減など、様々なメリットがあります。しかし、テレワーク導入も企業戦略の1つに過ぎません。

そのため、テレワークを成功させるには、まずテレワーク導入によって企業がどう変化したいのか、企業価値の向上を軸においてテレワーク導入の目的を設定する必要があります。

なんとなくテレワークが良さそうと考えて、目的もなく様々なツールを導入すると、テレワークが機能しない上に余計なコストもかかります。

また、テレワークを導入したいと考える目的によっては、テレワーク以外の手段の方がより適切である可能性もあります。

大切なことは、テレワーク導入の目的やゴールを明確にして、その目的を達成するために最適なツールを選定して制度設計を行うことです。

プロジェクトチーム結成

テレワークの始め方のフェーズ、2つ目はプロジェクトチーム結成です。

テレワークを実施する従業員とその上司だけの合意でテレワークを実施すると、様々な問題が発生する可能性があります。

特に、全社的にテレワークを導入したいと考えている時には、経営企画部門や情報通信部門など、全部門を巻き込んでのプロジェクトチームを立ち上げましょう。

こうすることにより、推進の体制構築と共通認識の形成を行うことが容易になります。

基本方針の作成

テレワークの始め方のフェーズ、3つ目は基本方針の作成です。

プロジェクトチーム内で、テレワークの基本方針(テレワーク・ポリシー)として、例えば以下の内容を決定します。

- 導入目的

- 対象とする部署や人物

- 対象とする業務

使い方や対象とする範囲によってコストが変わるため、あわせてどの程度の投資をするのかも検討する必要があります。

業務等の現状把握

テレワークの始め方のフェーズ、4つ目は業務等の現状把握です。

業務や就業規則、セキュリティルールなどの現状を把握することで、社内の課題やテレワーク導入前に進めるべき準備がわかってきます。

現状把握をせずにテレワークの制度設計を行うと、現場の混乱や制度の形骸化を招くことになりかねません。

現状把握で確認すべき項目の一例を以下に示します。

就業規則 ・現場の実態と齟齬がないか 労働時間制度 ・テレワーク実施予定者の労働時間制度を把握 人事評価制度 ・現在の人事評価制度を確認し、テレワーク実施時の勤怠管理・人事評価方法も検討 ICT環境の確認 ・現在利用しているICT環境だけでテレワークを実施できるか

・テレワーク実施時に、追加で用意すべきICT環境は何か申請・承認方法 ・テレワーク実施時の申請書テンプレートや承認方法 セキュリティルール ・ファイルの取り扱い、端末の持ち出しなど 社内の合意形成

テレワークの始め方のフェーズ、5つ目は社内の合意形成です。

テレワーク導入について社内で認識を共有し、社内全体で合意を取ることで、導入がスムーズに行く可能性を高められます。

合意形成は、経営層からトップダウンで行うと効率的です。その時の各関係部門の役割は以下のとおりです。

1.経営層:

- テレワーク導入の意義を理解

- 率先して意識改革、情報発信

2.プロジェクトチーム:

- 経営者に、テレワークが様々な経営課題に役立つことや、テレワーク普及に経営層がどのような役割が期待されるか説明

- 導入目的や対象範囲だけでなく、効果測定方法なども示す

3.労務管理部門:

- 労使間でテレワーク導入に関して齟齬が発生しないようにする

- 労使間で合意を得て、協議した内容は文書などで保存

4.研修・啓発部門:

- 社内セミナーやワークショップなどで啓蒙活動

- 従業員の意見を吸い上げることも必要

ルールや環境の整備

テレワークの始め方のフェーズ、6つ目はルールや環境の整備です。

テレワークを導入する時には、新たな問題やトラブルも起こると想定されます。そのため、快適なテレワークを行うためのルールや環境整備が必要になります。

テレワークのルールは、以下の分野で作りましょう。

実施範囲 テレワークの対象者、対象業務、実施頻度・期間 労働時間制度 テレワーク実施予定者の労働時間制度を把握 労務管理 テレワーク実施を前提に就業規則を改訂(労働基準法に基づいて改訂)、実施時の申請・承認プロセスの制定、労働管理方法の制定 教育・研修 テレワーク実施前のガイダンス また、テレワークを実施するには、後述のとおり様々なツールが必要になります。テレワークの導入目的や形態などを基に、最適なツールを選定しましょう。

試験的な導入と評価・改善

テレワークの始め方のフェーズ、7つ目は試験的な導入と評価・改善です。

テレワークを本格的に導入する前に、試験的にテレワークを導入して導入前後の変化や課題を評価しましょう。

評価には質的評価と量的評価があります。それぞれの例を紹介します。

・質的評価

ワークフロー、顧客満足度、会議の質、企業へのロイヤリティ、ワークライフバランス

・量的評価

顧客対応回数、問合せ処理数、コピー費用、移動コスト、クラウドサービス利用料

調査方法には、アンケートやヒアリングがあります。この時、導入効果の測定だけでなく、成功・失敗の理由や背景も整理します。

評価結果を踏まえて今後の方針を決定したら、PDCAサイクルを回していきましょう。

企業がテレワークを始めるためのツール

-

ここでは、企業がテレワークを始めるためのツールを以下の順に紹介します。

- Web会議システム

- ビジネスチャット

- グループウェア

- 勤怠管理ツール

- 社外からアクセスするためのツール

Web会議システム

企業がテレワークを始めるためのツールの1つ目は、Web会議システムです。

Web会議システムを用いることで、オンラインで打合せや商談、さらには研修や面談が可能になります。

また、Web会議システムには画面共有や背景設定などの便利な機能があるツールが多いので、それらの機能を有効活用しましょう。

Web会議システムを選ぶ時のチェックポイントを以下に紹介します。

接続の安定性 接続が安定していないと、音声や画像の乱れが発生して参加者にストレスを与える 同時接続できるアカウント数 企業規模や用途により、必要とされるアカウント数は異なる セキュリティ対策 情報漏えい対策に必要 ビジネスチャット

企業がテレワークを始めるためのツールの2つ目は、ビジネスチャットです。

ビジネスチャットとは、ビジネスシーンに特化したチャットツールのことです。メールより気軽にコミュニケーションを取れ、業務連絡や打ち合わせに便利です。

メールや電話とビジネスチャットを併用することで、業務連絡をより円滑にして、意思決定スピードの向上や業務効率化につながります。

また、メールアドレスがわかっていれば、社外の相手も招待できます。

グループウェア

企業がテレワークを始めるためのツールの3つ目は、グループウェアです。

テレワークでは、社内のスケジュール共有が非効率的になりがちです。そこで活用したいのがグループウェアです。

グループウェア(スケジュール管理ツール)を用いることで、従業員の予定を一括で把握・共有できます。

これにより、企業の組織内での情報共有やコミュニケーションを円滑にしてくれます。

グループウェアの主な機能を以下にまとめます。

- タスク管理

- スケジュール共有

- 掲示板

- ワークフロー管理

- 文書管理

勤怠管理ツール

ペーパーレスでテレワークを実施するメリットの2つ目は、セキュリティ管理です。

ペーパーレスでテレワークを実施する時には、資料へのアクセス制限が可能です。これにより、サーバー上でセキュリティを管理することが容易になります。

また、資料へのアクセスについてログの管理、トレースができますので、紙の資料よりも管理がしやすいと言えます。

社外からアクセスするためのツール

企業がテレワークを始めるためのツールの5つ目は、社外からアクセスするためのツールです。

テレワークでは、社外から社内ネットワークにアクセスして業務を行います。そのため、社外からアクセスするためのツールが必要になります。

ここでは、社外からアクセスできるツールを2つ紹介します。

1つはRDS(Remote Desktop Services)です。RDSとは、社内PCの画面を社外PCに転送することで、遠隔で社内PCにアクセスできる仕組です。

手元の端末に情報が残らないため、情報漏えいのリスクを軽減できます。また、ユーザーごとのライセンスは必要ないため、導入コストも抑えられます。

関連コラム:RDSとは?メリット・デメリットと導入する上でのセキュリティ対策を解説

もう1つはVDI(Virtual Desktop Infrastructure)です。

仮想デスクトップとも言い、サーバー上に仮想化されたデスクトップ環境を構築して、それを手元の端末で操作するものです。

手元の端末に情報が残らない上、管理者権限で不要なソフトウエアのインストールを防げるため、セキュリティを強化できます。

まとめ

-

本記事では、テレワークの始め方を7つのフェーズで解説した上で、企業がテレワークを始めるためのツールを紹介しました。

テレワークを始めるだけであれば、PC端末やインターネット回線があればできます。ただ、適切に運用して十分な効果を求めるのであれば、それ相応の準備が必要です。

本記事を参考にしてテレワークを始めて、あなたの企業でもテレワークを成功させてください。